2008年にBMWがイセッタをEVとして復活させるという噂が流れた。このとき各メディアが発表した予想イラストが以下の通り。イセッタっぽいのから、全然そうでないものまで、いろいろと予想された中で、イセッタ同様、前面ドアを採用した車は1台もなかった。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

このへんは、ただただキドニーグリルを付けた小さい車というだけ。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

カーデザインを学ぶ学生の作。前面ドアあり。ただし、これは「イセッタ復活」の流れとは無関係の作の模様。

.jpg)

.jpg)

噂は噂に過ぎなかったのだろうか・・・計画は確かにあったが流れてしまった、と言うものもいたが、結局、BMWは、2009年にハイブリッド・スポーツカー、「i8」のプロトタイプを発表することになった。(2013年に生産型を発表、2014年に発売)大型で豪華な i8 はイセッタのようなミニマム・トランスポーターの真逆の存在であった。

2013年末、i8 よりは多少は慎ましやかな「i3」が先に世に出たが、EVとはいえミニマムとは言い難い車であった。

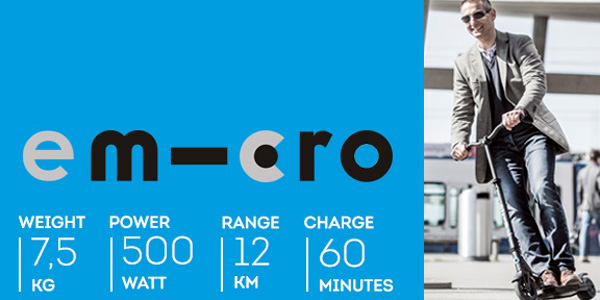

今回紹介する「マイクロリーナ EV」は、前述のイセッタ復活の噂に触発されて始まったプロジェクトだという。電動キックボードの販売で知られたスイスの会社「マイクロ・モビリティ・システム」のCEO、「Wim Ouboter」氏は、イセッタ復活に期待した一人であったが、BMWから出てきた「i8」が少しもエコでないことに大いに失望したという。本家がイセッタの精神を継ぐ気が全くないならば自分がやるしかない、と思い立ったということだ。(イセッタはBMWオリジナルの作ではなく、イソからライセンスを受けて生産したに過ぎないという事実は、BMWがイセッタのイメージを利用するのに気乗りしない理由の一つである思われるが・・・)

マイクロ・モビリティ・システム社は、2016年3月のジュネーヴショーにおいて、イセッタに瓜二つの電気自動車「マイクロリーノ EV」のプロトタイプを発表するに至る。

.jpg)

EUの道交法においてはマイクロリーノは自動車ではなく、スクーター、オートバイ、ATVなどと同類の「Quadricycle」(クゥアドリサイクル)に属する。正確には、「Heavy Quadricycle L7e」というカテゴリーに分類され、非積載質量 400kg 以下(電気自動車の場合にはバッテリー質量を含まず)で、最大連続出力 15 kW 以下の4輪車両がそれに当てはまる。

クゥアドリサイクルは、衝突試験といった乗用車に必須の安全基準の規制を受けないが、マイクロリーノは自主的に50km/hにおける衝突試験を行い、基準をパスしているという。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

実は上の画像はすべてCGで、実際に「ジュネーヴショー」に出品されたのが以下のプロトタイプである。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Microlino – World Premiere at Geneva Car Show 2016

Microlino – The future is simple – From idea to reality #1

Microlino – Change urban mobility – Lifestyle and Prototype #2

2016年2月、ドイツ・ニュルンベルグで行われた見本市が初披露の場であった。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

2016年4月、スイス・チューリッヒで行われた「アーバンバイクフェスティバル」にて。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

同じ「L7e」カテゴリーに属する EV、「Tazzari ZERO」を生産するイタリアの「TAZZARI GROUP」を表敬訪問。真ん中がCEOの「Erik Tazzari」氏。

.jpg)

Erik Tazzari がイモラの工場で生産する「Tazzari ZERO」。

ZERO はミニマムトランスポーターではなく、イタリアらしいスポーツ性の高い高級 EV。3万USドルほどする。

Who turned it from paper into reality?

プロジェクトは2015年初めに始まった。チューリヒ応用科学大学(Zurich University of Applied Sciences (ZHAW))の学生との協業の結実として、2015年末、最初のプロトタイプが完成した。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Inside the shell

下で紹介するが、プロトタイプの製作(および将来の量産)は中国の電気自動車製造メーカーで行われる。マイクロリーノの電動システムは、中国の会社が生産する既存のシステムの流用と思われる。

.jpg)

.jpg)

Made in China

プロトタイプの製造および将来の量産は中国の電気自動車製造会社「Kandi Technologies」で行われる。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

500台の最初のデリバリー分の予約は受付から13日で完売している。

実のところ、前面ドアを持つイセッタの「正統な」後継は、日本のメーカーが各地のショーで発表していた。東京のカー用品メーカー、「ダックスホールディングス」の「ピアーナ」である。個人的には今後の進展を注目しているのだが、世界はおろか日本においても、ほとんど話題になっていないのは残念である。