子供の時分、知らない場所に行ってみたいという好奇心から自転車の遠乗りを始め、長じて自転車乗りとなった私であったが、1980年代後半、初めて見たマウンテンバイク(MTB)は、まさに自分が待ち望んでいた乗り物そのものだった。MTBという新しい乗り物は、必ず私に新しい世界を見せてくれるに違いない、と期待をふくらませたものだった。

まもなく、色づかいが気にいったラレー・アパラシアンを初MTBとして購入する。以来、一貫してマウンテンバイクだけに乗っていた。巷はMTBブームの真っただ中で、そのパワーは永遠に続くと思われるほどであった。私はといえば、1994年にマディフォックスのDHバイクを手に入れ1年ほど乗ったのを最後に20年近く、MTBどころか自転車から遠ざかることになる。

現在、自転車界はロードレーサーのブーム真っ盛りのようで、そこでMTBはどうなっているんだろう?と見直してみたところ、ブームの後の反動は大きかった模様。当然、MTBのジャンルは(ランドナーの様にジャンルごと消えさることはなく)残ってはいるが・・・日本製MTBは軒並み壊滅・・・というより、日本の自転車製造業全体が壊滅していたことを知った。(元気がいいのはシマノだけ)なにをいまさら、というご指摘ごもっとも。20年間ブランクがあった者としては、浦島太郎気分ではある。

日本の自転車製造業にとって、ここ20年は激動の時代であったんだろうなあ、と慮らずにはいられない。ここで、MTB誕生から現在までの30数年を自分なりに総括するには良い機会なのかなと思い、そうしてみる次第です。

マウンテンバイク・ブームの下地となったトレンド

1895年創業のUSのシュウイン社は、自転車業界のGM的存在で、長期に渡り巨大なアメリカ自転車市場を牛耳っていた。しかし、トップの硬直的な(「傲慢な」と形容されることもある)経営判断ゆえ、1980年代後半に深刻な経営危機に陥り、1992年についに倒産。それでもその名前だけは残り、権利は転々と人手に渡り・・・今では量販店の粗製濫造モデルの代表格に身をやつしている・・・というのはまた別の話で、まだまだシュウインが「覇者の驕り」の真っただ中の頃。

シュウイン・ワールドを乗りまわすオードリー・ヘップバーン。

ワールドは彼女のお気に入りとなり、長く乗られた。

1963年、シュウインはスティングレイ(Sting-Ray)を発表する。カリフォルニアのホットロッド文化をそのまま自転車に持ち込んだ特異なスタイリングは、子供たちに爆発的人気を得た。1964年モデルとして1963年10月に市場に出たスティングレイは、わずか2か月で45,000台が売れた。市場の需要はさらにあったものの、シュウインの倉庫は空となってしまっていた。他社もコピーで追随し、60年代半ばにはこの手の自転車が市場の半数までを占めるようになる。

同じころ、オートバイによるトレール・ライディングが西海岸で根強い人気があった。オートバイには手が出ない子供たちの中に、そこいら辺にたくさん転がっていたスティングレイを改造し、そのまねごとに使う者が出てきた。1970年代初頭、かようにしてカリフォルニアから発したBMXは、全米で大ブームとなる。BMXは、一過性のブームに終わらず、自転車の一ジャンルとして定着する。

著名なドキュメンタリー映画「On Any Sunday」(1971年)の冒頭には改造スティングレイ(まだBMXではない!)を駆る子供たちが紹介されている。

On Any Sunday (1971)

スティングレイからBMXにつながるムーブメントは、直接的にはマウンテンバイクとは関係はなかったが、マウンテンバイクを迎え入れる市場を温めておく役割を果たしたといえよう。(BMXに夢中になった子供たちが10歳齢を重ねたころにマウンテンバイクが出現するのだ)

なお、BMXブーム時、BMX専業メーカーとして立ち上げられたGT バイシクル、ダイアモンドバック、BMX プロダクツ(マングース)、ハローバイクスらが、マウンテンバイク市場にも参入し、成功している。(大シュウインは、ヒッピー発のMTBムーブメントは一過性のものとして、当初、無視を決め込んだ。もはやシュウインは早晩倒れる運命にあったにせよ、この判断が彼らの死期を早めたとするものは多い)

|

BMXに言及する場合、触れておくべき話題がある。スティーヴン・スピルバーグの大ヒット映画「E.T.」(1982年)である。E.T.ではBMXが重要な小道具となったのはよく知られているが、そのBMXは日本(クワハラ)製であった。  クワハラは1979年からUS(をはじめ世界)にファクトリーチームを立ち上げており、その活躍から、最高にクールなBMXブランドとして映画に抜擢されたのだった!  |

ヒッピーとクランカー

自然回帰を標榜するヒッピーと自転車の親和性は高かった。ヒッピー文化の中心地、カリフォルニア州サンフランシスコは坂の多い都会であったが、ちょっと郊外まで足を伸ばせば海でも山でも豊かな自然があった。

1970年代に入るとサンフランシスコ周辺、マリン郡のヒッピーたちが新しい遊びを始めた。太いタイヤを履かせたビーチクルーザーや大昔の実用車を持って、郊外の山の頂まで上がると、そこから曲がりくねった未舗装の林道(ファイアロードと呼ばれる山火事の際の緊急道路)を、一気にふもとまで走り下りるというものだ。

彼らは1930、40年代の実用車(当時の少年達が新聞配達に使用した「ペーパーボーイ・バイク」の類い)の頑丈なフレームが、ダウンヒルという激しい用途に適していることを見出していた。数十年前ものフレームをどこからともなく探してきては、思い思いの知恵と経験でダウンヒルレーサーに改造していた。

このような自転車は、クランカー(Klunker)、バルーナー(Balooner)、バマー(Bummer)などと呼ばれていた。(KlunkerはClunker(オンボロ車)のヒッピー表記。Balooner は見ての通り、その特徴的なタイヤから。Bummer はヒッピーが「バッド・トリップ」の意で使用する符丁であるが、現在、「がっかりした気分」を表す俗語として一般に広く定着している。元々は(オートバイの)「ひどい転倒事故」を意味する言葉であった)

1936 Schwinn Excelsior (Original) / (Klunker version)

ヴェロクラブ・タマルパイス

1972年、マリン周辺の自転車乗りが集まり、本格的自転車クラブ、「ヴェロクラブタマルパイス」が結成された。

12歳から競技を始め、全米選抜レベルで活躍する有望なアマチュア・ロードレーサーであったゲイリー・フィッシャー(Gary Fisher)は、当時の青年の例外なく、ヒッピーに染まっていたが、クラブの設立に尽力している。

他にも後のマウンテンバイクムーブメントで重要な役割を果たす、ジョー・ブリーズ(Joe Breeze)、チャールズ・ケリー(Charles Kelly)、オーティス・ガイ(Otis Guy)、ウェンディ・クラッグ(Wendy Cragg)らもクラブ員となっている。

後列左から4人目:ゲーリー・フィッシャー、

5人目:ジョー・ブリーズ、

7人目:チャールズ・ケリー

ある時、クラブにラークスパー・キャニオン・ギャングの一員だった人物が入会し、ファットタイヤバイクを持ちこんできた。クラブのメンバーらは、この遊びを知ると魅了される。彼らはシーズン中はロードレースに専心し、シーズンオフにはクランカー乗りとなった。

リパック

ヒッピー流おふざけ精神から始まった彼らの遊びは、チャールズ・ケリーらによって組織化され、次第に本格的な競技に成長していった。(彼(女)らは所詮、ヒッピーの格好をしたアスリートだったのだ!)レースを、「リパック(詰め替え)」と呼ぶようになったのは、ダウンヒルという過酷な用途では、ファットタイヤバイクのリアハブに組み込まれていたコースターブレーキは、グリースが焼損するまで酷使されることが多々あり、しばしば、その詰め替え作業を行わなくてはならなかったことに由来する。

リパックは1976年10月に初開催され、1979年8月までの4年間に22レースが開催された。1979年1月20日に行われた第21回は地元のTV局 KPIX の取材を受ける。10分ほどに編集されたプログラムは地元で放送されるだけでなくCBSの全国ネットにも乗ることになった。

1979 Evening Magazine – Klunking

このレースにはトム・リッチー(Tom Ritchey : 後述)が、友人のジョー・ブリーズの誘いを受け、初参加している。彼はウェンディ・クラッグのシュウイン・ベースのクランカーを借りて走ったが、最初のバンプのショックでハンドルが回転してしまい、大きくタイムロスをした。タイムは5分17秒51、トップから遅れること45秒でリッチーの最初で最後のリパックが終わった。

隣の女性はデニス・カラマーニョ(Denise Caramagno:後述)

第22回は1979年8月11日に行われ、最後の大会となった。リパックの終焉をもたらしたものは、レース中に大けがを負った男による訴訟騒ぎであった。歴代のコースレコードはゲーリー・フィッシャーが有しており(4分22秒14:1976年12月5日・第7回。コース全長は約3.2kmなので、ゲーリー・フィッシャーは平均44km/hで走ったことになる)、2位はジョー・ブリーズ(4分24秒07:1976年12月19日・第9回)、3位はオーティス・ガイ(4分25秒68:1976年12月12日・第8回)、最多優勝者はジョー・ブリーズ(10回)であった。

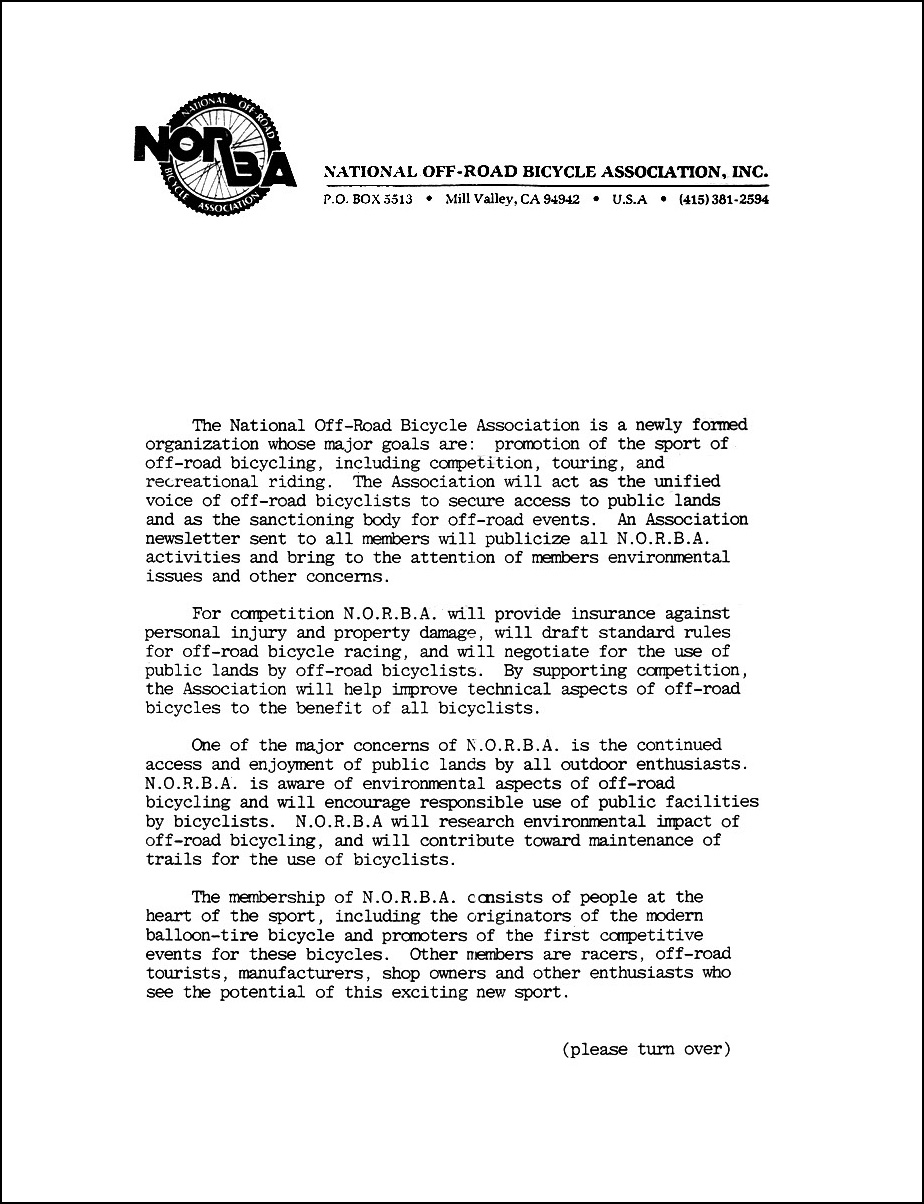

NORBA 設立とリパック復活

1983年、リパックに関わっていた連中の他、西海岸の各地で独自にオフロードレースを主宰していた者らが集まり、統一統轄団体 NORBA(National Off-Road Bicycle Association) が設立された。

このロゴは現在まで変更を受けることなく使用され続けている。

NORBAができると、リパックはゲーリー・フィッシャー主導の下、NORBA公認レースとして復活する。1983年10月8日の第23回と1984年5月19日の第24回のわずか2回が行われた。ちなみに、第23回大会には、スペシャライズド創業者、マイク・シンヤード(Mike Sinyard:後述)が出場し、1位のタイム4分41秒50から31秒09落ちの5分12秒59でフィニッシュしている。

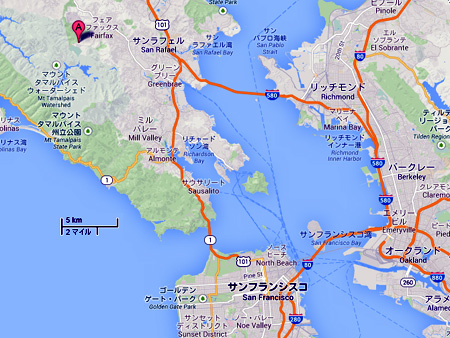

リパックは、現在では伝説となっている。マウンテンバイク発祥の地としてタマルパイス山(Mt. Tamalpais)が有名だが、リパック会場となっていたのはタム山北部のパインマウンテン(Pine Mountain)であった。ふもとの町、フェアファックス(Fairfax)に集まったリパック参加者は、自らの愛車と自分自身をトラックの荷台に乗せ、パインマウンテンを登って行ったのである。

Repack -1940 Schwinn klunker 10-16-2011

この映像では、だいたい5分45秒かかっている。

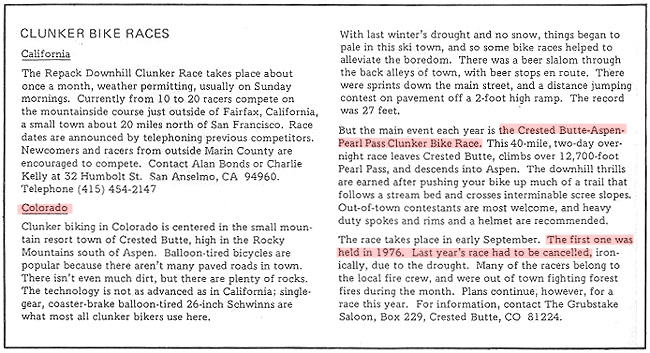

パールパス・クランカ―・ツアー

コロラド州クレステッド・ビュート(Crested Butte)で年1回行われているパーツパス・ツアー(Pearl Pass Tour)は、標高3.9kmのパールパスまでMTBで登るツアーイベントで、リパックに並ぶMTBの歴史的イベントである。リパックは計24回で終わってしまったが、パールパス・ツアーは、1976年の第1回以来、1977年の1回の休止を除いて、2015年現在(第39回)まで毎年続いている。

ツアーは1976年9月17日に初めて行われた。参加者は人口わずか1,500人の田舎町クレステッド・ビュートの消防士ら15人だった。彼らは古いシュウイン製ファットバイクと共にクレステッド・ビュートを出発すると、標高12,700フィート(3,871m)のパールパスを抜け、アスペン(Aspen)にたどり着いた。山頂にアタックする前に1泊キャンプが行われた。

ツアーが行われたきっかけは・・・あるとき、山向こうのアスペンの連中がオートバイでパールパスを抜け、クレステッド・ビュートまでやってきたことがあった。彼らは地元唯一の盛り場、グラブステイク・サルーン(Grubstake Saloon)前にずらりとオートバイを並べたが、地元の女たちはそれを放ってはおかなかったようだ。それを見たクレステッド・ビュートの男たちは、アスペンのライバルたちの鼻を明かすために、同じルートを逆にたどってアスペンまでいくことを決意したのだった。ただし、オートバイではなく、シングルスピードのオンボロ・シュウインで。計画は暴挙に思われたが、見事成功した。

翌1977年には(当然)ツアーは行なわれず、何もなければ、その1回きりで終わるはずだった。それが年1回、継続的に行われるイベントとなった。ある出会いによるものだった。

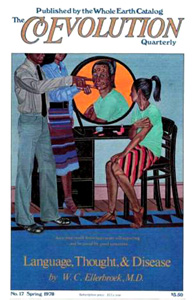

コロラド州デンバー在住のライター、リチャード・ニルセン(Richard Nilsen)による「クランカーバイクス – 大人になったオフロード自転車 (Clunker Bikes – The Dirt Bicycle Comes of Age)」という記事が季刊コエボリューション(CoEvolution Quarterly)誌・1978年春号に載った。(これは世界最初にクランカーを取り上げた出版物であった。この記事がリパックにTV取材が来るきっかけとなった)

マリンのクランカー乗りたちの活動を取材した記事であったが、小さなコラムに、クレステッド・ビュートの1976年のパールパス・ツアーも(レースとして)紹介されていた。この記事を読んだチャールズ・ケリーは、自分たちとよく似た連中がコロラドにいることに驚き、親交を深めたいと思った。彼はクレステッド・ビュートの連中に次のレースに参加したい旨の手紙を書くと、OKの返事が戻ってきた。

1978年9月、マリンからは、チャールズ・ケリー、ジョー・ブリーズ、ゲーリー・フィッシャー、ウェンディ・クラッグ、マイケル・キャステリ(Michael Castelli)の5人がコロラドに乗り込んでいった。彼らが持ち込んだ3台のMTB(ブリーザー・1st シリーズ:後述)は、カリフォルニア仕込みの12段変速のハイテク・ウエポンとして、コロラドの男たちを驚嘆させた。そんなことよりも、なにより彼らを驚嘆させたのは、わざわざ自転車で山登りをしに、遠くカリフォルニアから5人がやって来たことであった。さらにいえば、マリンのクランカー乗りたちも、クレステッドビュートの連中がサイクリストでもなんでもなく、大酒のみのタフガイに過ぎなかったことに驚かされたのだった。

1978 2nd tour group in front of Grubstake Saloon

1978 2nd tour group around Pearl pass

なにはともあれ、レースはツアーとして決行され、マリンの5人、クレステッド・ビュートの8人からなる計13人のグループは、9月28日午前10時にクレステッドビュートを出発し、全員が完走を果たしたのだった。

1978年のツアーの成功で、1979年以降も毎年行われるようになったこのイベントは、MTBブームの追い風を受け、大々的に成長する。ツアーは田舎町にとって、かつてなかった観光資源として喜ばれ、ツアー時期は「ファットバイク・ウィーク」として町を挙げてのお祭りとなった。1983年、初めて日本人グループがツアーに参加している。

Crested Butte to Aspen Klunker Classic 1980 (1/2)

Crested Butte to Aspen Klunker Classic 1980 (2/2)

MTBの殿堂

1988年より、クレステッド・ビュートに「MTBの殿堂(The Mountain Bike Hall of Fame = MBHOF)」が置かれているのは、パールパス・ツアーの発祥と存続が理由である。(2014年、「MTBの殿堂」は、MTB発祥の地、フェアファックスに移され、「マリン自転車博物館(The Marin Museum of Bicycling)」の一部となっている)

マウンテンバイク登場以前のダウンヒルレーサー

リパックの歴代3位のレコードホルダーのオーティス・ガイの車両。

1973年にジョー・ブリーズ(リパックの歴代2位のレコードホルダー)によ

って製作されたレーサー。ベースは1941年型シュウイン B.F. Goodrich。

リパックの歴代1位のレコードホルダー、ゲイリー・フィッシャーは、自分のレーサーにディレイラーを取り付けたことでも有名になった。これによってクランカー乗りたちは、山頂まで自転車を押したり、担いだりして登る”拷問”から解放され、自分で漕いで上がれるようになったという。多段ギアの装備は、今となっては、当然なことと思われるが、マウンテンバイク史で特筆されるイノベーションであった。

またフィッシャーのバイクでは、スターメー・アーチャー(Sturmey Archer)製ドラムブレーキを引くのに、マグラ製オートバイ用ブレーキ・レバー、ホルダー、ワイヤーケーブルが使われている。これは当時、ポピュラーなブレーキ強化手法であった。

ラス・マホンとモローダートクラブ

実は、ゲーリー・フィッシャーにディレーラーの着想を与えた人物がいた。全く無名のラス・マホン(Russ Mahon)という人物である。このことは長い間、日の目を見ていなかった事実であった。このことを公表したのはトム・リッチー(後述)である。

リッチーが自宅を建てる際、かかわった建設業者が、リッチーがたくさんマウンテンバイクを持っているのを見ると、「ファットタイヤバイクに最初にディレーラーを付けた人物を個人的に知っている」と言った。リッチーは、この男はゲーリー・フィッシャーにどこかで会ったことがあるんだろうくらいに思っていたが、彼が「それはラス・マホンです」と続けたのに驚き、興味を持って男の話の詳細を聞いた。

それから1年後、リッチーの手元にマホン本人から写真の束が届く。そこには彼のクランカー・・・1930年代のモンゴメリー・ワーズ・ホーソーン(Montgomery Wards Hawthorne)にディレイラーをつけたもの・・・が写っていた。彼はちょっとした茶目っ気から、1974年12月、ミル・バレー(Mill Valley)で行われたシクロクロス競技会に仲間3人とディレーラー付きクランカーで参加したのだった。その競技会には、ゲーリー・フィッシャー、ジョー・ブリーズ、チャールズ・ケリーらも参加していた。ゲーリー・フィッシャーは、マホンのバイクを興味深く眺めていたという。

右端の黄色のジャージがラス・マホン。

ラス・マホンは、当時、カリフォルニア州サンタクララ郡クパチーノ(Cupertino)の、10人ほどが集う小規模なモロー・ダート・クラブ(Morrow Dirt Club)を率いており、そのクラブは1975年末に解散したため、長らくマホンの存在が表に出ることはなかった。

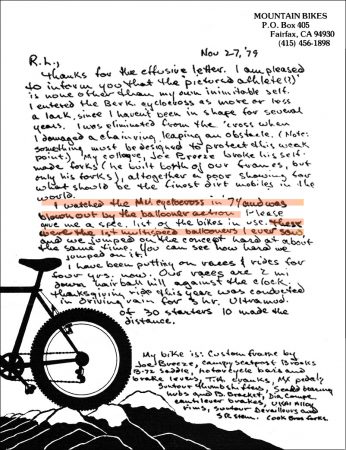

ゲーリー・フィッシャーのビジネスパートナーとなった(後述)チャールズ・ケリーは、英国のジェフリー・クレランド・アップス(別稿)に送った1979年11月27日付の手紙で、「1974年のミルのシクロクロスで見たものが、自分が知る限りで多段ギアを持った最初のバルナ―でした。」と書いている。

なお、ゲーリー・フィッシャーは、自身の発想がマホンの影響下にあることを公式に否定している。ゲーリー・フィッシャーも、もう後には引けないのだろう(笑)

マウンテンバイクのパイオニアたち

このような大昔の自転車の改造車に限界を感じていたクランカー乗りたちの中から、まもなく、ダウンヒル専用フレームを自作し始める者が出始めた。

Joe Breeze

自転車フレーム製作の経験と設備をもっていたジョー・ブリーズに、クランカー仲間からフレーム製作の打診があり、その気になったブリーズが、1977年、自ら図面を起こし、一から造り上げたフレームが、マウンテンバイク史上初の専用設計フレームとなった。つまり、ジョー・ブリーズは史上初のマウンテンバイクビルダーになったのである。

ブリーズのバイクは、ブリーザー(BREEZER)と名付けられ、その”ファースト・シリーズ”は、1977年から1978年にわたり、10台のみ作られた。クロモリスチールパイプで組まれたフレームは、ニッケルメッキで仕上げられ、完成車は15.8kgと今の目で見れば重いものとなったが、既存フレームを改造したレーサーよりは5~6kgは軽く、走行性能ははるかに高かった。当初、フレームのみで$750、後に完成車も用意され、$1,200の値付けであった。

1977年10月の第15回リパックに初優勝した直後のブリーザー1号車。フレームは錆止めのプライマーを塗っただけの突貫作業でレースに間に合わされた。このバイクのみ、後にライトブルーに塗られた。

ブリーズは、1980年から81年にわたり、25台の”セカンド・シリーズ”を製作した。特徴的なツインラテラル・フレームは廃され、通常のトライアングル形状となった。完成車で$1,600との記録がある。

1982年から86年には”サード・シリーズ”となる。フレームセットで$1,100。60台製作。(結局、ブリーズ本人が製作したフレームは3シリーズ合計95台で終わった)

サード・シリーズの特徴は、「ブリーザー・ステム」で、スレッドステムの時代にアヘッドに似た構造を実現していた。

ブリーズが、ジョシュ・エンジェル(Josh Angell)と共同で考案したハイトライト(Hite-Rite)。レース中にサドルを上下させたいときに使用する。日本でも流行した。

サドルを下げたい時は、クイックリリースを緩め、普通に押し下げる。サドルを再び上げるとき、クイックリリースを緩め、サドルを上げさえすれば、後はバネの力で元の高さと向きに戻ってくるというシンプルな仕組み。これでも手でサドルの位置決めをするよりは、はるかに早く正確である。レース中であれば、恩恵は計り知れない。(ということになっている・・・(笑))現在は同じ機能を、シートポスト内部に組み込まれたガスあるいはオイル・シリンダーで実現しており、洗練されたが大掛かりな仕掛けになっている。

1987年、ブリーザーはミネソタのアメリカン・バイシクル社(American Bicycle Mfg. Corp)が製造、販売するMTBの一車種(アメリカン・ブリーザー)となった。設計はブリーズであったが、アメリカン・バイシクルはアルミフレームを得意とするメーカーで、フレーム材はアルミとなった。

1991年よりアメリカン・バイシクルと無関係となったブリーザーは、大阪のインタージェットと組むことになった。ラインナップの全てがスチールフレームに戻された。フィレット・ブレイズ仕上げのハイエンドモデル、ライトニング・フラッシュ(Lightning Flash)はOEMで、下森製作所(岡山県 岡山市)が製作を担当した。

Tom Ritchey & Gary Fisher

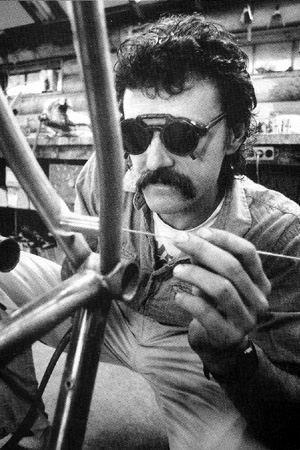

トム・リッチーは全米選抜チームに所属するほど優秀なロードレーサーで、ジョー・ブリーズとは古くからのレース仲間であった。リッチーは15歳から自転車のフレーム製作を始め、年間250基のフレームを製作する経験豊富なビルダーでもあった。

リパックのレコードホルダーとして名声を誇っていたゲイリー・フィッシャーは、仲間内に売られた最初のブリーザーを購入しなかった。というのも、すでに先約が3件入っていたブリーザーを手に入れるためには6カ月ほど待つ必要があり、それを待てなかったからだ。代わりにフィッシャーは、トム・リッチーとジェフリー・リッチマン(Jeffry Richman)の2人にフレームを発注した。

フィッシャーの依頼を受けたリッチーは、1979年、フレームを3基製作する。1号機はリッチー自身が所有し、2号機はゲイリー・フィッシャーが、3号機はフィッシャーの知人が購入した。リッチー車が完成した後にフィッシャーに納められた2基のリッチマン製フレームは、2基ともフィッシャーの知人に売却されてしまった。

リッチーのバイクは1979年8月の最後のリパックに間に合い、フィッシャーはリッチーのバイクで見事優勝を飾った。リッチーのバイクの記念すべき初優勝であった。彼はこのレースの1月後に自身のショップをチャールズ・ケリーと共同で起業するのだが、その良い前宣伝となった。

余談になるが、このエピソードを見聞きするたびに、リッチマンのフレームがリッチーのものよりも早く届けられたとしたら、未来が変わったのだろうか、ということに思いを巡らした後、どんなことでも「一番乗り」であることの重要さを思い知る。そういう点では、MTB市場に「一番乗り」を果たし、功成り名遂げた男が、まさにゲーリー・フィッシャー、その人であった。

初期のリッチー車を特徴づけるのは「ブルムース」ハンドルバーである。この形状は、トム自身がリパックで体験した、激しい震動でハンドルバーが回転してしまうトラブルに対応したものであった。リッチーが考案し、ジョン・フィンリー・スコット(John Finley Scott:後述)が命名した。1982年年より日東が量産を担当し、爆発的なセールスを誇った。

マウンテンバイクスの誕生

当初の3基に続き、リッチーはさらに9基のフレームを製作する。その販売をリッチーから依頼され、それを請けたフィッシャーは、チャールズ・ケリーを誘い、彼らが「マウンテンバイク」と命名したオフロード自転車を売るショップ「マウンテンバイクス」を始めることになる。1979年9月のことであった。

現在、ゲイリー・フィッシャーがマウンテンバイクの開祖と称されるのは、マウンテンバイクの命名者だからである。(運が良かったのか、悪かったのか、彼らはマウンテンバイクの名称を商標登録できなかった。おかげでマウンテンバイクは一般名詞の地位を獲得したのだった:この件についてこちらで掘り下げてみた)

マウンテンバイクスの1979年度版カタログのサンプルに駆り出された。

マウンテンバイクスの最初の仕事は、上記9基のフレームを完成車にして販売することだった。まだなんのつてもなかった2人は、その組み立てに必要なパーツを、小売店で小売価格で購入したという。完成車の値付けは$1,300であった。当初はリッチー車以外の自転車も売る方針であったが、リッチー以外は供給が安定しなかったことと、幸い顧客の興味はリッチー車に集中したため、すぐにリッチー車のみを売るショップに舵取りがなされた。

1980年には、マウンテンバイクスはマウンテンバイクを160台売り、翌81年には、1,000台を売るまでに急成長した。(ここではマウンテンバイク市場の成長の速さ以上に、リッチーの供給力を注目したい。この頃、リッチー自身の手によって年400基ほどのフレームを製作(塗装まで)していたそうだ。その生産能力から彼は「ゼネラルモータース」という異名をとっていたという)

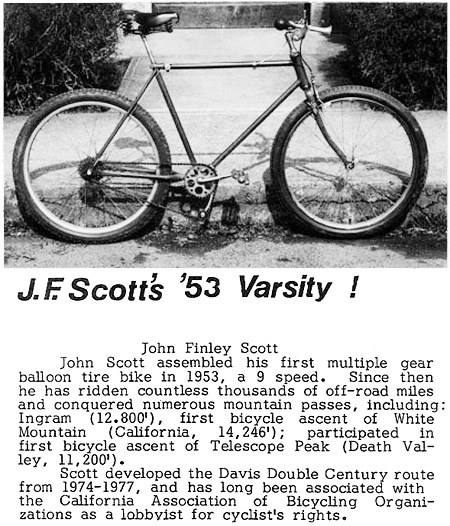

マウンテンバイクスの出資者 ジョン・フィンリー・スコット(John Finley Scott)は、カリフォルニア大学デービス校の社会学の教授で自転車エンスージアストであった。 彼は、1953年にすでに、山道をツーリングするためのカスタム自転車を自作していた。1953年の初号機にはシュウイン・バーシティ(Schwinn Varsity)のフレームを、1960年の2号機にはジェフ・バター(Jeff Butter)製のカスタムフレームを使用した。それらはマウンテンバイクのコンセプトに共通するものがあった。 スコットは、そういったカスタム自転車造りよりもむしろ、フィッシャーがマウンテンバイクスを創業する際に1万ドル(約240万円)の投資を行ったことで特筆される。彼の名前は、マウンテンバイクスの1981年版フライヤーに、ケリー、フィッシャー、リッチーに並んで登場している。  鶏小屋のリッチー(#コメント欄でご提供いただいた情報から構成)

現在そのフレームは、コレクター連中には「鶏小屋のリッチー」(Chicken Coop Ritcheys)の名でよく知られた存在となっている。しかし、製造された数に比べればごく少数しか世に出回っていない。残りはどこに行ったのだろうか?(この件の詳細については別稿にて) 晩年のJ.F.スコット スコットはMTBの歴史を追ったドキュメンタリー映画「クランカーズ」(2007年)で、当時を良く知る識者として元気な姿を見せている。 まさにその映画が公開された2007年、彼は行方不明となった。後に自宅の庭木の手入れに雇ったことのある庭師(48歳のCharles Kevin Cunningham)に強盗目的で殺害されてしまっていたことが判明した。享年72歳、安らかに眠れ。 |

1982年はラインアップが大幅に拡充された飛躍の年であった。廉価を狙った「マウンテンバイクII」フレームセット($544)がラインアップに加えられた。マウンテンバイクIIフレームから、完成車として「タマルパイス(Tamalpais)」($1,064)と「マッキンリー(McKinley)」($1,211)が生み出された。

従来のファーストモデルのフレームは「マウンテンバイクI」と命名され、フレームセットは$845、完成車「エベレスト(Everest)」は$1,528の価格に設定された。

さらに、完成車で$750、フレームセットで$395のプライスタグを引っ提げ市場に参入してきた「スペシャライズド・スタンプジャンパー」(後述)に対抗して、完成車で$820、フレームセットで$448の「シエラ(Sierra)」を売り出した。シエラのフレームはマウンテンバイクIIであったが、フロントフォークに量産品(おそらく日本製)を使用し、さらなる価格の引き下げを行っている。

またこの年から、マウンテンバイクスで売るマウンテンバイクのダウンチューブを飾るロゴが、「Ritchey (リッチー)」のみから「Ritchey」と「Mountan Bikes」のダブルネーム表記に変更された。リッチーとフィッシャーの間に表記に関してなんらかの確執はあったようだ。

1983年には、3番目のフレームとなる「コンペティション(Competition)」(完成車 $1,999、フレームセット $1,178) がリリースされた。徹底して軽量を追求するために新たに軽量なチューブセットを用意し、わずか11.3kgを実現している。

最高級車としての見映えのために、製作に手間のかかるフォー・ラグ(faux lugs/疑似ラグ:ラグのように見えるがラグではない)をヘッドチューブとシート・クラスタに使っていることが特徴となっている。

ラインアップに最高級車を追加する一方、その整理も行われ、完成車は、エベレスト(完成車 $1,460、フレームセット $814)とマウント・タム(タマルパイスの改名/完成車 $779、フレームセット $440)の2車だけ残された。価格も引き下げられている。

マウンテンバイクスの分裂

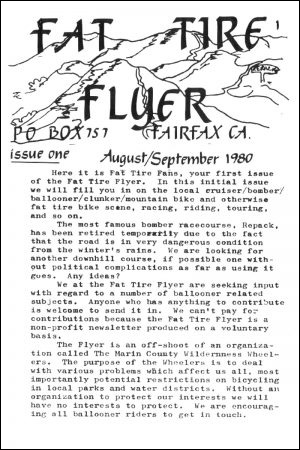

1983年半ば、フィッシャーとケリー、リッチーの間に金銭上の仲違いがおきる。初めに、フィッシャーとケリーの対立があった。これはフィッシャーが、マウンテンバイクスの権利のうち、ケリーの持ち分を買い取ることで解決した。ケリーは会社を去り、自身が創刊に関わった(自分の彼女を初代編集長に据えた)世界最初のMTB専門誌、ファットタイヤフライヤーの編集業務に専念するようになった。

さらに、フィッシャーはリッチーともケンカ別れの形で袂を分かつと、すぐに実父の投資を受け、新会社「ゲイリーフィッシャー・マウンテンバイクス」を立ち上げた。その後のゲーリー・フィッシャーの快進撃は言うまでもない。

リッチー・パロ・アルトからリッチーU.S.A.へ

この決裂でフレームの卸し先を失ったリッチーは、一時期、卸し先を「パロ・アルト・バイシクルズ」に求めている。ここはリッチーがMTBフレームを作る以前、ロードフレームの販売窓口となっていた老舗のバイクショップであった。

パロ・アルトの1979年版メールオーダーカタログからの抜粋。レイノルズ531で組まれる通常ラインアップと並んで、リッチー製ロードフレームがカスタムオーダーとして載せられている。

コロンバスのチューブ、カンパニョーロのドロップアウトなど当然のことではあるが、その後のリッチー製MTBフレームと同じ特徴を見せている。

パロ・アルトの1984年版メールオーダーカタログに載るリッチー製MTBフレーム。ダウンチューブのロゴはパロ・アルトとなっており、激レア・アイテムと思われるが、はたして、このブランド名で実際に顧客の手に渡ることがあったのだろうか?

この浪人時代を経て1985年、リッチーが自身のブランド「リッチー U.S.A.」を立ち上げたのは自然なことであった。リッチーのブランドもまた快進撃を果たしていく。

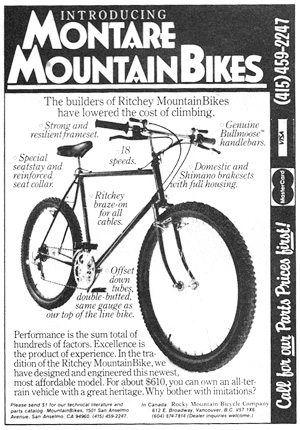

フィッシャーとリッチーの分岐点 マウンテンバイクス創業時の1979年には約200台しかなかったMTB市場は、1980年には300台、1981年には2,000台、1982年には5,000台と倍々に成長していったが、1983年には前年の10倍、なんと50,000台のMTBが市場に流れた。この急成長を支えたのが、海外OEMの量産MTBであった。      下左は1983年9月、下右は1984年4月のモンターレの広告であるが、興味深い推移がうかがえる。左の段階ではまだマウンテンバイクスからの広告出稿であり、リッチーが関わっていることへの言及がある。(ちなみに価格は$610とある)右はフィッシャー・マウンテンバイクスからの出稿となり、当然、リッチーについての言及はない(ロゴに Formerly Ritchey Mountainbikes と併記されている!)

September, 1983 Ad. / April, 1984 Ad. フィッシャーとリッチーが分裂した理由のひとつとして、この日本製MTBの売り方もあったという。リッチーはUS国内でOEMバイクを売ることに最後まで反対であったそうだ。結局のところリッチーも、それを理由のひとつにフィッシャーと袂を分かったにもかかわらず、すぐにUS国内でも東洋フレーム製OEMをリッチー・ブランドで販売するようになる。さすがに儲け話を、みすみす見過ごすようなマネはできなかったわけだ。この点で、ビジネスセンスに定評のあるフッシャーに分があったといえよう。(フィッシャーは、さらなるコストダウンを追求するために、OEM先を台湾に求めるようになる) 有名ブランドであろうがなかろうが、極東でのOEM生産が当然の現在、どこで、誰によってフレームが作られたかは、ユーザーの強い関心の的である。リッチーの場合、それは明快だ。フレームに貼ってあるステッカーを見ればよい。    「HANDMADE BY TOM RITCHEY」:リッチーの工房で作られたもの。 「HANDCRAFTED BY RITCHEY MOUNTAINBIKES」:日本(東洋フレーム)製。 「DESIGNED BY TOM RITCHEY」:台湾(?)製。 皆さんの興味が、このトピックに集まったのは意外だった。コメント欄でいただいた情報から鑑みるに、ステッカーの分類は、必ずしも「明快」ではなかった。しかし、幸い明確な資料を得られ、結論を得ることができた。詳細はこちらで。 |

1983年頃のマウンテンバイクス

ニューサイクリング誌1983年9月号に掲載された非常に貴重なレポート。記事にチャールズ・ケリーは出てこないが、トム・リッチーの名前は出てくる。末期の「マウンテンバイクス」の可能性が高い。

1985年頃のフィッシャー・マウンテンバイクス

1985年はG5のプラザ合意による急激な円高が始まった年で、日米両国の自転車業界においてキーイヤーといえる。円高を理由に、USの自転車業者がOEM先を日本から台湾に鞍替えし始めた年だからである。ゲーリー・フィッシャーも例外ではなく、すでに台湾でのMTB量産に励んでいたが、そういった「国際企業」の「本社」としては、あまりに小じんまりとしたままであった。

身売り

1991年、フィッシャーは会社を台湾のアンレン自転車(Anlen Bicycle Company)に売却する。これは近年良く見られる業績不振によるものではなく、マウンテンバイクブーム絶頂期での権利譲渡であった。この莫大な売却益で、フィッシャーはパイオニアたちの中で最も金銭的に成功した一人となった。ゲイリー・フィッシャーはまさにヒッピー・キャピタリストを体現したのだっだ。

会社売却後も、フィッシャーの社長としての立場は維持されたが、アンレン支配下の2年間はフィッシャーにとって、失意以外何物でもない時間であったようだ。幸いにも、早くも1993年には、ゲイリーフィッシャーの名前はアンレンからトレックに移ることになる。(トレックはフィッシャーがアンレンに売った金額より相当安く買い叩くことができたらしい)現在、ゲイリー・フィッシャーはトレックの一部門、ゲイリー・フィッシャー・コレクションのトップとして雇われている。

一方、職人的性格のリッチーは、変わり物と評されることもあるが、フィッシャー以上に商売上手といえよう。ここで紹介する伝説級パイオニアの中で、現在、自身のブランドを自身で所有しているのはリッチーだけである。(それでもリッチーも一度は手放し、それを買い戻しているが)ちなみに、ゲイリー・フィッシャーとトム・リッチーとはいまだに不仲のままという話である。

[上] 2007年に公開されたMTBの創世記を追ったドキュメント映画「クランカーズ(Klunkerz)」のプレミア会場にて。右手前から、ブリーズ、リッチー、フィッシャー、ケリー(一人おいて一番奥がマイク・シンヤード)。リッチーとフィッシャーが並んでいる。(反対を向く2人の間に緊張感を感じるのは邪推だろうか?)

[上] ディスカバリーチャンネルマガジン・2009年6-7月号。左からケリー、フィッシャー、ブリーズ。リッチーが不在。

[上] 毎年恒例の自転車見本市、インターバイクが2014年もラスベガスで行われた。初日の9月10日、チャールズ・ケーリー・著「Fat bike Flyer – Repack and the Birth of Mountain Biking」の出版記念サイン会があり、そこで4人が(再び)そろった。画像は日替わりパンフレットの3日目(最終日)の表紙で、初日に撮った画像をホットなうちに使うなど、パンフ製作陣のフットワークは軽い。件の2人は両端を陣取っている。

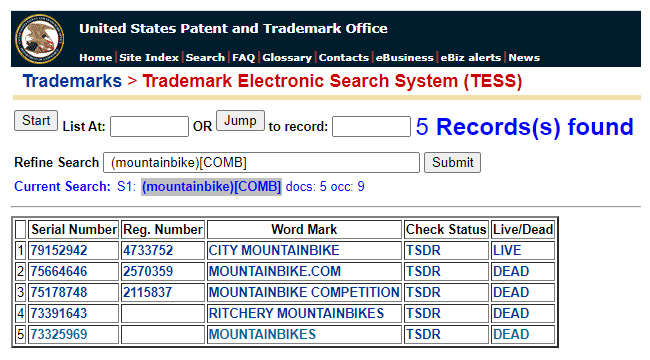

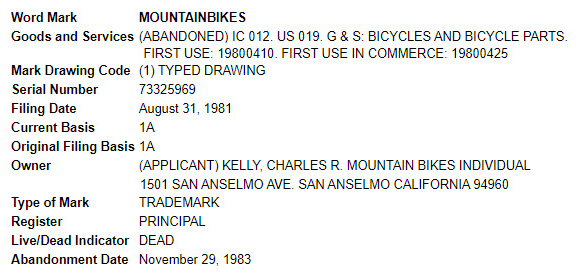

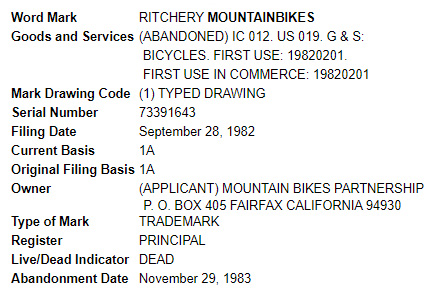

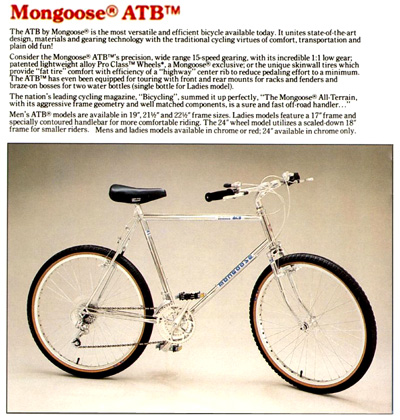

マウンテンバイク® 「マウンテンバイク」の商標登録については、あまりにいろいろなことが言われていて、何を信じていいのか皆目分からない。元アラヤ取締役の内藤常美氏は、アラヤ・マディフォックス物語の中でこう述べている。 本旨と関係する No.4 および No.5 について詳細を見てみよう。 [No.4] 彼らのブランド「Ritchery Mountainbikes」は、1982年9月28日に出願され、上と同じく1983年11月29日に権利放棄されている。権利者の「Mountain bikes partnership」は、ゲーリー・フィッシャー、チャールズ・ケリー、トム・リッチーの別名である。 私は、「Mountainbike」が商標登録されていなかったことに関し、当時の彼らは若すぎて、かような法律問題に無頓着だったか、申請方法を知らなかったか、くらいに思っていた。しかし、「Mountainbikes」や「Ritchery Mountainbikes」の商標登録を行っていたことが分かった。 オールテラインバイク 当時の多くの関係者は、「マウンテンバイク」の商標権への抵触を避けるべく(あるいはゲーリー・フィッシャー色の強すぎる言葉を嫌って)、「ATB(オールテラインバイク)」なんて古い言い回しを引っ張り出してみたり、日本のとある雑誌では「マウンテンサイクル」という新造語を提案したりしていた。 |

Erik Koski

MTBの聖地タマルパイスのお膝元、ティブロン(Tiburon)のコーブ・バイクショップ(Cove Bike Shop)は、コスキ・ファミリー6人(父母長女3兄弟)による家族経営のショップであったが、クランカー乗りたちが、パーツを購入したり、情報交換を行ったりする中心地となっていた。

3兄弟の長男ドンはプロクルーザー、三男エリックはトレイルマスターで知られている。

ハーレー・ダビッドソンのワークスレーサーとして名高いマート・ローウィル(Mert Lawwill)は、1977年のレーサー引退後、オートバイのみならず、自転車の製作にも乗り出してきた。(なおローウィルは、MTBの殿堂(1997年)にモーターサイクルの殿堂(1998年)よりも1年早く列せられている)

Mert Lawwill

当初、ローウィルはブーム真っ盛りのBMXのフレームを製作するつもりで、そのための助言を求めにコーブ・バイクショップを訪れたが、たまたま長男ドンの製作した改造自転車が目に留まった。それは、シュウイン・バーシティ(Schwinn Varsity)のフレームをベースに造り上げられたダウンヒルレーサーであった。

1978年、ローウィルは、オートバイのフレームビルダーであるテリー・ナイト(Terry Knight)に、ドンの改造シュウインを原型とするフレームを造らせた。それがプロクルーザーである。プロクルーザーは、MTB的要素もBMX的要素も併せ持ち、両者の溝を埋める一台と見なされている。

プロクルーザーは1980年までの3年間、変速ギアつき完成車が$600、シングルスピードが$500程度で販売された。これは間違いなく高価な自転車であったが、後のハンドメイドMTB完成車の半額以下の設定であった。

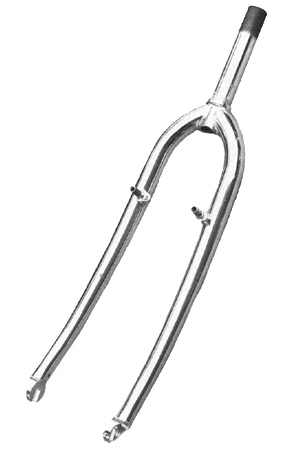

エリックのトレイルマスターは、兄ドンが関与したプロクルーザーを改良したものだった。ヘッドアングルをプロクルーザーの 66.5°から70°に変更している。この70°のヘッドアングルは、その後の主流となり、エリックの慧眼として高く評価されている。

トレイルマスターは細部の細工に目を見張るものがあり、その中でも特筆すべきは、コスキ考案のドロップアウト形状で、これは後の多くのバイクにコピーされている。(かように高度なクラフトマンシップに支えられたトレイルマスターは、フレームビルダーの作ではなく、地元の金属加工業者 DKG のデイブ・ガロッテ(Dave Garoutte)であった)

トレイルマスターはコスキ・クランカーフォークの流れをくむストレートフォークが入っているが、その後の、曲げ加工の入ったコスキ・デュラトラック 4130 フォーク(Koski DuraTrac 4130 Fork)、いわゆるコスキ・フォークは名品として名を残し、こちらも多くの追従者を出している。

Koski Klunker Fork / Koski DuraTrac 4130 Fork

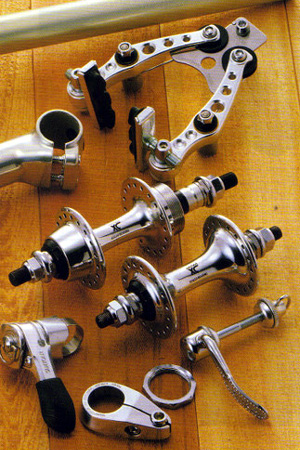

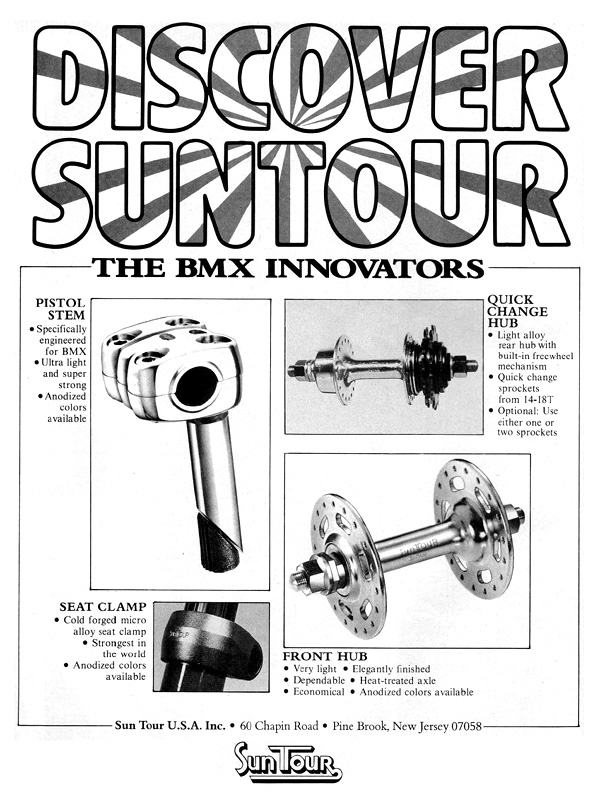

日本の自転車製造業者らは1980年台初頭、MTBという未知のトレンドの情報を吸収するため、MTBパイオニアたちを訪問し、意見交換を行った。この時、コスキ兄弟はサンツアーとシマノのMTB専用コンポの開発に協力している。

|

MTBパイオニアを支えたデイブ・ガロッテ トレイルマスター製作に尽力したデイブ・ガロッテが、2009年、「MTBの殿堂」入りを果たしている。(同じ年にラークスパー・キャニオンギャングも殿堂入りしている)  デイブは実のところ、オートバイの世界の人間であった。西海岸のローカルレースでヤマハTZ250を駆るハイエンドのアマチュアレーサーであった彼は、著名なコスマン・スペシャリティーズ(Kosman Specialties)に仕事を得ていた。そこで機械加工と熔接の技術を身に付けると、1978年、生まれ育ったマリン郡ミルバレーに自身のファクトリー、DKG を開いた。 彼はオートバイの世界でも名を知られている。1970年代末、たった10基ほどを世に出したTZ250用オリジナルフレームキットは、地元西海岸のシリーズチャンピオンを含む数々の勝利の記録を残した。  ドン・コスキとは高校のクラスメートであったデイブは、トレイルマスター製作の際に協力を求められた。MTBパイオニアたちとの関係はそこから広がった。いささか金属加工には疎かった彼らを技術、知識、設備の面でサポートしたのだ。DKGと関係のあったブランドは、コスキ、チャーリー・カニンガム(後述)/ WTB(後述)、ゲーリー・フィッシャー、サルサ、ムーツ / ケント・エリクソン、ファットシティ、サンタ・クルーズ、セロッタ、カリフー・・・と枚挙に暇がない。 また彼自身のブランドDKGから、いくつかMTB用パーツを売りに出していた。シートクランプやカンチブレーキ・ブースターといった、彼の工作技量からすれば、ささやかなものであったが。   ささやかなパーツとはいえ、DKGの非凡さを表わす一例を示しておこう。有名メーカー品といえどもたいていのブレーキブースターは取付幅の調整に対し、加工の容易なスロット形状で対応している。これでは不十分、とまでは言わないが、肝心の力が掛かる方向に隙間が出来てしまっているのは見過ごしたくない欠点と言える。  DKGは取付剛性を重視し、スロットではなく、多角形状の偏心アジャスタを回転させることで取付位置を変更するという高度な方法を採用している。

1980年代末には自転車も製作している。極めて実験的なアルミ・モノコックフレームと、F:24インチ、R:20インチのホイールを持つこのバイクは、カテゴライズすればBMXに当たり、残念ながらMTBではなかった。 |

Charlie Cunningham

チャーリー・カニンガム(Charlie Cunningham)は、ごく初期からフレーム素材にアルミを採用していたことで、マウンテンバイクの歴史を語る上で外せない存在となっている。

CCPROTOは、1979年、彼が初めて製作したMTBである。フレーム材には、TIG溶接に適した6061-T6を使用し、完成車で11.8kgと軽量に仕上がっている。

永久保証を掲げ、コスト度外視できわめて少数が造られていたカニンガム車であったが、インディアンは、価格を抑え、数を造ることを狙ったモデルである。それでも$3,600と、同時代のハンドメイド車の2~3倍もした。1979年から1992年までの間にインディアン、レーサー、ウオンバットからなるカニンガム車は合計187台しか製作されなかった。

小柄な人のための24インチMTB

カニンガムは、1980年頃から活動を共にすることの多かったスティーブ・ポッツ(Steve Potts)、マーク・スレート(Mark Slate)らと、1982年にウィルダネス・トレイルバイクス(Wilderness Trail Bikes)を設立する。WTBは自らのブランドのパーツの開発・販売だけでなく、他社のシンクタンクとしても機能した。2002年には、WTBからカニンガムとポッツが離脱する。(新しくWTBのCEOとなった、パトリック・セイドラー(Patrick Seidler)と対立したゆえとか?)

カニンガムは猛スピードでダウンヒルを下る勇敢なレーサーではなく、学究肌の物静かなエンジニアというべき存在であった。カニンガム自身が製作したカニンガム車の取り扱い説明書は、フレーム材の特性までをも詳細に綴った、MTB学の教科書の様な体裁であった。

カニンガムが考案した「ローラーカムブレーキ」および「グリースガードシステム」は、サンツアーの関心を得た。サンツアーはWTBからライセンス供与を受け、1985年にフルモデルチェンジとなった自社のマウンテンバイク用コンポ、XCにそれらを採用している。

グリースガードシステムは、ハブやクランクを分解することなく、外からグリースガンでグリースを注入できるという仕組み。

ローラーカムブレーキは、サンツアーでは「パワーブレーキアーム」と呼ばれた。サンツアーは、ガイドローラーの材質をオリジナルの真鍮から樹脂に変更して世に出したが、まもなくローラーは真鍮製に戻された。樹脂では長期使用に耐えられないことが判明したからだ。

余談だが、マウンテンバイク界にはもう一人のカニンガムがいる。マンティス(MANTIS)の創立者リチャード・カニンガム(Richard Cunningham)である。1981年創業のマンティスは、若いマウンテンバイク業界では十分老舗であり、チャーリーに負けず劣らず独創的なマウンテンバイク造りをおこなっているのだが、なんて紛らわしい名前なんだ、と勝手に思う次第。  某MTB誌より。マウンテンバイク・アクション誌に関わっていたのはリチャードの方。さらに当時のMTBを知る者なら有名な事実であるが、エレベーテッド・ステーを考案したのはリチャード・カニンガムとされている。このようにC.C.とR.C.との混同は、日本の雑誌でしばしば見受けられた。 |

Mike Sinyard & Specialized Stumpjumper

パイオニア期のマウンテンバイク史を語るにあたり、その最後に登場するのがスペシャライズド・スタンプジャンパーである。これまで紹介してきたビルダーの「作品」とは毛色の異なる、初の「量産工業製品」であることで特筆される。スタンプジャンパーの登場によりマウンテンバイクのパイオニア期は終わりを告げる。

スタンプジャンパーを生み出したマイク・シンヤードはクランカー乗りの一員ではなかった。カリフォルニア州サン・ノゼで大学生をしていた頃、中古の自転車を磨き上げては売っていたシンヤードは、大学を中退すると、ヨーロッパで仕入れてきた自転車パーツを自転車の荷台に積みこんで、各地の自転車屋に売り歩くという商売を始めるようになった。(最初の5年間は車を買う金がなかったそうだ!)現在、US3大ブランドの一角を占めるスペシャライズドだが、1974年創業時のスペシャライズド・バイシクル・インポーツは、こういう状況であった。

1976年には、イタリア製タイヤの品質の低さに商機を見出だし、日本製OEM(三ツ星ベルトが担当したと言われている)のタイヤを「スペシャライズド・ツーリングタイヤ」として販売した。初の自社ブランドパーツは市場で高い評価を受け、スペシャライズドの業界における地位を確固たるものにした。

すでに年300万ドルを売り上げるまで成長していたスペシャライズドが、マウンテンバイクの将来性に注目した。パイオニアたちの工房はシンヤードの顧客であり、早いうちからムーブメントの兆候を実感できる立場にあったのである。

ライバルに比べはるかに資本力が大きかったスペシャライズドは、量産マウンテンバイクを引っ提げて参入することを決めた。よく知られていることであるが、量産を担当したのは日本の自転車メーカーであった。(このメーカーについては別稿にて)なお、スペシャライズドが日本に自転車製造を依頼するのはこれが初めてではなかった。1979年にスペシャライズドが発売したロードバイク、アレー (Allez)およびツーリングバイク、セコイヤ(Sequoia)は共に日本製であった。(OEM先はシクロウネと言われている)

スペシャライズドの量産マウンテンバイクは、スタンプジャンパーと名付けられ、1981年9月の見本市で発表された。ハンドビルド・マウンテンバイク完成車のたいていが$1,200前後していた中、スタンプジャンパーは完成車は$750、フレーム単体は$395の値付けであった。

価格破壊をもたらしたこのモデルは、スタンプならぬスカンクと忌み嫌う同業者が少なくなかったが、市場には歓迎された。スペシャライズドは1981年末、1982年モデルとしてスタンプジャンパーを出荷した。初出荷分の125台は1週間で全て売れ、スタンプジャンパーはスペシャライズドのドル箱商品となった。

「単なる新しい自転車ではありません。全く新しいスポーツそのものなのです。」

さらにシンヤードの価格破壊は進み、1983年には$499のスタンプジャンパー・スポーツを追加、併売する。(フレームはTIG溶接ではなく、ラグ+ロウ付けで組まれている)

2007年、スペシャライズドは25周年を祝って、スタンプジャンパー・クラシックと称してレプリカモデルを発売した。コンポには最新のXTが付いてUS$1,300(15万3,000円)。

スタンプジャンパーと同時期、もう一台の量産MTBがあった スタンプジャンパーが発表された1981年9月の見本市には、スタンプジャンパーと同じく、日本で量産することで高品質・低価格を狙ったマウンテンバイクが飾られていた。ユニヴェガ・アルピナ(Univega Alpina)である。価格はスタンプジャンパーを下回る$695(アルピナ・プロ)でセールスも好調だったらしいが、スタンプジャンパーほど注目されず、歴史の陰に埋もれてしまっている。 早すぎた登場、世界初の量産MTBになれなかった2台 1980年秋、1981年モデルとして、オハイオの量産自転車メーカー、マーレー(Murray)からはバハ(Baja)が、 US No.1メーカー、シカゴのシュウインからはキング・スティング(King Sting)がデビューした。 これら2台が、単なる26インチBMX(クルーザー)ではないところは、両者ともリアに5速のギアを持っていたことであった。(バハはさらにフロントに2速持っていた)デビューはスタンプジャンパーよりも1年早いものであったが、上で紹介したプロクルーザーと同じく、BMXとMTBの間にあるものとされ、MTBと認識されていない。 |

マウンテンバイク専用コンポーネントグループの誕生

1971年、USで起きたバイコロジー・ムーブメント(自転車を使って大気汚染を減らそうという社会運動)で急激に膨らんだ自転車パーツへの需要は、従来のヨーロッパ製品だけではまかない切れなくなり、日本製パーツがUS市場に大量に流れ込む契機とになった。アメリカの低中価格自転車向けパーツのシマノとサンツアーのシェア合計は、1973年には25%であったが、わずか5年後の1978年には90%にまで達していた。

初期のマウンテンバイクは、さまざまな会社のコンポーネントから、場合によってはオートバイ用からも、使えそうなものを創意工夫も交えて取り付けられていた。マウンテンバイク市場に注目したシマノとサンツアーは、ほぼ同時期にマウンテンバイク専用コンポーネントグループを提供するようになった。

1982 Fat Tire Conference at Crested Butte

早い時期から積極的にMTBシーンに係わっていたサンツアーは、1982年、クレステッド・ビュートで催された初のMTB関係者の会合となったファットタイヤ・カンファレンスのメインスポンサーになっている。そういう経緯もあり、サンツアー連合の一角をなす前田工業社長・河合淳三氏は、シマノの島野敬三氏より5年早い1995年に「MTBの殿堂」入りを果たしている。

ファットタイヤ・カンファレンスにて。左から、マーレー(Murray)のジョン・ブリーン(John Breen)/デニス・カラマーニョ:ケリーとともにMTB初の専門雑誌The Fat Tire Flyerを1980年から6年間刊行/ニール・マードック(Neil Murdoch:後述)/チャールズ・ケリー/河合淳三/マーレーのラリー・コニャータ(Larry Cognata)。

画像真中に写っているニール・マードックは、クレステッド・ビュートで初のMTBショップを開き、パーツパスツアーを主催するという業績から、「MTBの殿堂」創立委員となり、さらに初年度の1988年に殿堂入りを果たした人物である。実は、マードックは偽名で、リチャード・バニスター(Richard Bannister) が本名の、1973年にコカイン密輸の罪で保釈中に逃亡したFBI指名手配犯であった。

1974年にクレステッド・ビュートに流れてきた彼は、MTBで町興しに成功し町の名士となった。1998年、他人の社会保障番号の使用が疑われると町から姿を消した。2001年、潜伏先のニューメキシコ州タオスで再逮捕された。(ニューメキシコはコロラドの隣州である。MTBに乗って逃げた彼は、そう遠くまで移動していなかった!)60歳の彼は、グラフトン・マーレ(Grafton Mahle)を名乗り、リサイクルショップで働いていた。彼の28年間に渡る逃亡劇に終止符が打たれた。最大20年の服役が科されるという。

このバイクはフロントに26インチ、リアに20インチのホイールを採用している。

1983 Suntour DIRT COMPONENTS ENSENBLE

1983年、XT開発中のシマノに先んじて、オフロード専用コンポ「ダート・コンポーネント・アンサンブル」をリリースする。

ダート・コンポーネント・アンサンブルは好評をもって受け入れられ、1983年モデルの多くに採用された。しかし、リアディレーラー「マウンテック」に欠陥が潜んでいた。ディレーラープーリーのシールが不十分で、ごく短い期間で、ほこりや泥の侵入を許すようになり、プーリーの摩滅を引き起こした。さらに悪いことに補修には、特殊工具を必要とし、簡単ではなかった。

1985 Suntour XC

1985年、サンツアーのマウンテンバイク専用コンポはフルモデルチェンジを行い、XCと命名された。

しかし、これでサンツアーを取り巻く事態は好転するよりもむしろ、すべてがサンツアーの悪い方向に向かうようになる。この頃、シマノから登場した「SIS(シマノインデックスシステム)」は重要な技術革新であったが、サンツアーはその対応に遅れをとった。さらに、この年からG5のプラザ合意による急激な円高が始まり、業界を震撼たらしめた。(シマノは、1973年にシンガポール工場を建設しており、他社に比べ、円高への対応を迅速に進めることができたのだった!)

1987年、サンツアーはようやく、市販するすべてのコンポにインデックスシフト(サンツアーではアキュシフトと呼んだ)を導入することができた。が、時すでに遅し。マウンテンバイクでもロードでも、シマノが市場を完全に支配し終えた後であった。下がり続けていたサンツアーのシェアはさらに下降することはあるにせよ、二度と上向きになることはなかった。

MTB界が持つ変化の速さは凄まじかった。それに対応できたのはシマノだけだった。ヨーロッパのパーツメーカーはもとより、サンツアーさえ、その流れに着いていくことすら難しくなっていた。サンツアーが、MTB創世記にパイオニアたちに行った有形無形の支援は、間違いなくMTB市場の発展、拡大に大きな役割を果たしたが、それはライバル、シマノに絶大なる力を与える結果となった。極めて皮肉なことだが、サンツアーは実りを夢見て、ライバルよりも早くに新天地を開拓し始めたのだが、実際は自らの墓穴を掘っていたのである。

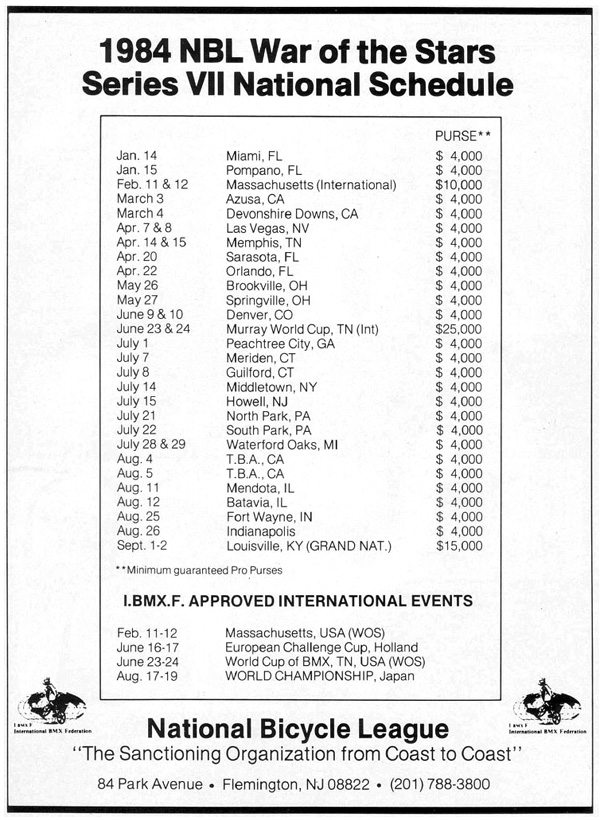

ちなみにサンツアーは、NORBA設立間もない1984年に開催された自社の冠レース「パシフィック・ステイツ・シリーズ」に$2,200の賞金を提供している。

参考までに、同じ年のBMXレースを見ると、ローカルレースで$4,000、国際格式となると$10,000~25,000もの賞金が掛けられている。MTBは、まだまだ商業的に駆け出しだったということだ。

なお、サンツアーはUSに支社を置いており、BMXに対しても積極的であった。

1983-84 Shimano DEORE XT

サンツアーのダートコンポーネント・アンサンブルを追って、シマノは鹿の頭(deer head)のマークでよく知られた初代ディオーレXTを発売する。リリースが遅れたXTは、83年モデルへの採用には間に合わなかったが、翌84年モデルの完成車への装着シェアは40%を早くも確保している。

シマノがXTを出す前までは、本場USのMTBシーンでは(またロード・シーンにおいても)、サンツアーが常に優勢であった。サンツアーはシマノに比べ、より玄人向けのコンポと評価されていたのに対し、シマノは、モデルチェンジがひんぱんな、しばしば突飛な機構を持ちこんできてはすぐに引っ込める、少々気まぐれなメーカーという評判であった。しかし、ディオーレXTのデビューは、その状況をひっくり返してしまう。ディオーレXTは、厳しい条件下でも正確無比に作動し、耐久性も高く、MTBに最適のコンポーネントであった。サンツアーのマウンテックはXTほどへビューデューティーではなかったのだ。

1984年に市場に出たSISは、当初ロード向けパーツに採用された。オフロード向けパーツへの全面的な採用は1987年のXT最初のフルモデルチェンジまで待たれた。SISが世に出てまもなくの頃、SISをシマノの「いつもの突飛な機構」と受け取った人は少なくなかった。しかし、SISは決して突飛な機構ではなく、初心者からプロまで変速する人なら誰もが必要としたものであった。サンツアーは SIS の真価を侮っていた。

MTBは完全に新しい市場であったため、既得権益が一切無かったことが、シマノに功を奏した。当時のシマノには、ヨーロッパのパーツメーカーと比べれば、「歴史」も「実績」も無いに等しかったが、ただただ優れた製品を出しさえすれば、公正な評価をもって受け入れてくれる市場があった。新しい乗り物MTBは、新しい機能を積極的に受け入れる土壌があったことも、開発力旺盛なシマノに有利に働いた。最も優れた製品をリリースし続けたシマノが、必然的にMTBのコンポ市場を独占するに至った。

(世界的なMTBブームは、シマノにとって「神風」といってもよかった。一般的にはロード用パーツで培った技術力を注ぎ込み、MTBでも成功した、と認識されているが、マーケティング的にはその逆、というのが私の見解である。MTB界で無双と認められたことが、(ヨーロッパの)ロードの世界でもシマノの品質の圧倒的優位という評価につながっていったと思う)

当時のマウンテンバイクスのカタログから。リリース直後のXTコンポの値段が分かる。リッチーTシャツが$14する中、フロント・ディレイラーは$12.8しかしない。

”THE BEST ALL-TERRAIN T-SHIRT FOR UNDER $35,000″($35,000以下で手に入る最高のオールテライン・Tシャツ)とあるが、これだけでは何のことやら意味が分からない。当時のマウンテンバイクス車のキャッチフレーズが”The Best Engineered All-Terrain Vehicle for under &35,000″($35,000以下で手に入る最高の設計を持つオールテライン車)であり、そのパロディとなっているわけ。$35,000(約800万円)以下なら4輪自動車まで含めて、MTBこそがオフロードを走るのに最適な乗り物、と言いたいのだろう。

さてそのTシャツのリッチーであるが、彼はシマノがMTBの世界的ブームで莫大な利益を得ていることに相当な不満をいだいていたようだ。「俺たちの経験やアイデアをタダ同然で持ち去った日本人が大金を稼いでいる、それは本来自分たちが受け取るべきものだった。」と、映画クランカーズのインタビューで、リッチーは日本のパーツメーカーへの不満をはっきりと述べている。「当時はそれ(日本のメーカーに情報提供することが)が普通と思っていたが」と、だまされたと言わんばかりの物言いであった。

リッチー自身のブランド、リッチーロジックでは、自転車に関する、あらゆるパーツをラインアップに有している。飛ぶように売れるシマノ・パーツを見て、自分はパーツの製造・販売部門も持つべきだ、と痛切に思ったのだろう。

一方、もうひとつの巨星、ゲーリー・フィッシャーは、日本のパーツメーカーのことを、少なくとも公には悪く言っていない。日本のメディアのインタビューゆえのリップサービスかもしれないが、2012年のWIRED.jpのインタビューで以下の通り、フェアでスマートと褒めてすらいる。

http://wired.jp/2012/10/02/gary-fisher-interview/

『オレ自身も長い付き合いだけど、彼らの成功の秘訣は、なんと言っても“よく働くこと”じゃないかな(笑)。イタリアのカンパニョーロもパーツメーカーとしては当然素晴らしい技術をもっているけど、ビジネスプラクティスがまったく違う。シマノは、どこかのメーカーやブランドを特別扱いしたりすることがないんだ。どこかをえこひいきしているようだと、必ずそれを嫌う取引先も出てくるけれど、シマノはそういうことをまったくしない。とてもフェア。たまにイライラすることもあるけどね(笑)。どれだけ値下げ交渉をしても、決して折れないんだから。まあ逆に言えば、顧客をみんな対等に扱ってるんだな。実に、スマートなやつらさ』

25 comments

出上岳 says:

12月 14, 2023

YOSHIZAWA様

お返事ありがとうございます。

卒論をお送りできるのは恐らく2024年2月中旬頃になるかと思います。

改めて参考資料として使用許可を下さり本当にありがとうございます。

出上岳

Satoshi Yoshizawa says:

12月 12, 2023

出上様

卒論の内容を公開はいたしません。

卒論はメールなどにて送っていただけますと光栄です。

powered_by_ducati@yahoo.co.jp

卒論の到着を楽しみにさせていただきます。

出上岳 says:

12月 10, 2023

YOSHIZAWA様

指導教官から卒論を見せても構わないと返事をいただいたので

ぜひ送らせていただけたらと思います。

ただ卒論を書くに当たって何人かにお話を伺ったのですが

その方たちの名前などの個人情報が卒論内に記載されているので、

ファイルの形にしてメールで送らせていただきたいと考えています。

また、卒論の内容を公開するのはご遠慮いただけるとありがたいです。

出上岳 says:

12月 6, 2023

YOSHIZAWA 様

お返事ありがとうございます。

確かにそうですね。1度教官と話し合ってみようと思います。

卒論が完成した際はぜひ読んでいただきたいです。

ただ無断で卒論を持ち出して良いのかが分からないので、

こちらも教官に話してみようと思います。

使用許可をいただきありがとうございました。

Satoshi Yoshizawa says:

12月 5, 2023

そうぞ、ご自由にお使いください。

なお、個人が書きなぐったブログが卒論のソースとして適当か否かは、指導教官と相談したほうがよろしいかと存じます。

また、出上さんがMTBに関する論文を完成させた暁には、ぜひ私にも読ませてください。よろしくお願いいたします。

出上岳 says:

12月 4, 2023

YOSHIZAWA様、はじめまして

私は今大学の卒業論文でMTBについて書いているのですが、

MTBの歴史について詳しく書かれた論文などがなく困っていたところこちらの記事にたどり着きました。

そこでこちらの記事に書かれていることを参考にさせて頂きたいのですがよろしいでしょうか?

もちろん参考文献としてきちんとこちらの記事を明記しますし、引用させていただいたところも分かるようにいたします。

お返事いただけると幸いです。

Satoshi Yoshizawa says:

8月 29, 2021

CAMBIO工房様、情報をまとめていただきありがとうございます。

●三連勝製試作スタンプジャンパーMTBのおさらいを。

https://ameblo.jp/cambiokoubou/entry-12694611767.html

今回、CAMBIO工房様が発掘された、MTBの歴史検証上の大ネタを、当方のサイトに使わせていただけることになり、投稿製作に力が入っている次第です。(スタンプジャンパー編、マディフォックス編に大きく手を入れています)問題は、当方が遅筆ということだけなんです・・・

今後ともよろしくお願いいたします。

CAMBIO工房 says:

8月 27, 2021

CAMBIO工房です。ブログにコメント頂きありがとうございました。あれから三連勝の元ビルダーさんにまた話を伺ってきました。いくつか新しい話が掘り起こしできましたので、ご覧いただければと思います。その中でYOSHIZAWA様のコメントも文中で引用させて頂きました。不都合がありましたら内容を変更しますので連絡いただければと思います。今後もよろしくお願いします。

P-おじ3 says:

10月 31, 2020

YOSHIZAWAさま、丁寧なご回答をありがとうございます。

ご説明を読んで、以前リッチーのカタログがまとめてあったサイトを思い出しました。

先ほど1986と1988のカタログに目を通しました。

おっしゃるとおり、各モデルにステッカーが掲載されていますね。

スペックの箇所の説明書きも確認しました。

前に見たときは気づきませんでした。

YOSHIZAWAさまのMTB愛に感激しています。

今後ともよろしくお願いいたします。

追伸

このページに辿り着くまて、Breezerも東洋フレームだと思っていました。

私にとっては、まるで宝石箱のようなサイトです。

Satoshi Yoshizawa says:

10月 30, 2020

P-おじ3さん、今後ともよろしくお願いいたします

Satoshi Yoshizawa says:

10月 30, 2020

(続き)私の調べた限り、1988年カタログに初めて「HANDCRAFTED」ステッカーが登場しています。カタログには7モデルが載せられ、うち4モデルに「HANDMADE」ステッカーが、3モデルに「HANDCRAFTED」ステッカーが付与されています。

●「HANDMADE」ステッカー付き

「Timber Comp」、「Super Comp」、「Annapurna」およびタンデム車「Skyliner」の4モデル。1986年同様、トム自身が組んだフレームで規定されていて、そのすべてがフィレットブレイズ仕上げとなっています。

●「HANDCRAFTED」ステッカー付き

「OutBack」、「Ascent Comp」、「ULTRA」の3モデル。すべてがTIGフレーム車です。

その「HANDCRAFTED」についてのカタログ内の説明は、「Designed and Built by TOM RITCHEY and trained RITCHEY MOUNTAIN BIKE WELDERS」(トム・リッチーおよびリッチー・マウンテンバイクの熟練溶接者による設計および製造)となっています。

正確には「Designed by TOM RITCHEY and Built by TOM RITCHEY or trained RITCHEY MOUNTAIN BIKE WELDERS」になると思います。

Satoshi Yoshizawa says:

10月 30, 2020

はじめまして!

> Ritcheyのステッカーに関する「詳細はこちらで」のリンク先

スイマセン、製作途中なんです・・・が、エッセンスだけご紹介いたします。

1983年にゲーリー・フィッシャーと決裂したリッチーは、1985年に「リッチーU.S.A.」を設立し、1986年モデルに対し、初の豪華カタログをリリースしています。

そのカタログには9モデルが載せられ、うち6モデルに件の「HANDMADE」ステッカーが付与されており、残り3モデルには、いかなるステッカーの付与もありません。

●「HANDMADE」ステッカー付き

「Team Comp」、「Timber Wolf」、「Timber Comp」、「Commando」、「Annapurna」およびタンデム車「Skyliner」の6モデル。

すべてに「Designed and Built by TOM RITCHEY」、「hand fillet brazed by TOM RITCHEY」の旨が書かれており、トム本人がフィレットブレイズで組んだフレームということが分かります。

●ステッカーなし

「ULTRA」、「Aspen」、「Ascent」の3モデル。

すべてがTIG溶接で組まれたフレームで、カタログには「Designed by TOM RITCHEY」と書かれています。

この頃、フィレットブレイズのフレームはトム製、TIGフレームは東洋フレーム製というのは、よく知られた事実でありました。

P-おじ3 says:

10月 28, 2020

YOSHIZAWAさま、はじめまして。

RitcheyやBreezerなどのオールドマウンテンバイクについて調べていたら、こちらのサイトに辿り着きました。

すごい情報量に感動しています。

Ritcheyのステッカーに関する「詳細はこちらで」のリンク先が見つからないので、よろしければ教えてください。

また、今後ともよろしくお願いいたします。

Satoshi Yoshizawa says:

3月 18, 2020

>「DESIGNED BY TOM RITCHEY」パイプはイタリアのデダチャイ製。製造国は不明

正直なところ、90年代の事情はよく知りませんので推測となりますが、まさにデダチャイ自身が作っていたのではないでしょうか?デダチャイのHPには、「1992年、起源。多くの有名メーカーからのOEM生産を請負後、自社フレームブランドであるDedacciaiSTRADAを設立」とありますゆえ。

私の知る限り、リッチーはごく初期のMTBにはコロンバス、まもなくタンゲのパイプを採用しています。(タンゲはあくまで東洋フレーム製フレームに使い、自身のハンドメイドには相変わらずコロンバスを使っていたかも・・・)

>「HANDCRAFTED BY RITCHEY MOUNTAINBIKES」カナダにあるリッチーのOEM先のメーカー(名前は忘れました)

これも推測ですが、製造は裏方メーカーではなく、ロッキーマウンテンではないかと思われますが、いかがでしょう?(ロッキーマウンテンの前身はリッチーのカナダ代理店であり、その頃からロッキーマウンテンを旗揚げした後も、両社は、ほとんど一心同体的な活動をしています/いました。ここはOEM主体の大規模量産メーカーですが、自社に、なかなか先進的な工房を持っています)

今後も何かお話をお聞かせいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいします。

Satoshi Yoshizawa says:

3月 18, 2020

情報ありがとうございます。匿名さんとスイスクロス乗りさんの情報を合わせてみると・・・

>「HANDCRAFTED BYRITCHEY MOUNTAINBIKES」溶接部がフィレットのP23や、その後のモデルも東洋フレーム製

>「HANDCRAFTED BY RITCHEY MOUNTAINBIKES」カナダにあるリッチーのOEM先のメーカー(名前は忘れました)

>「DESIGNED BY TOM RITCHEY」東洋フレーム製

>「DESIGNED BY TOM RITCHEY」パイプはイタリアのデダチャイ製。製造国は不明

何か傾向は見えてきましたね・・・

いただいた情報を基にもうちょっと煮詰めた内容に書き直してみます。

スイスクロス乗り says:

3月 17, 2020

当方、スイスクロス(シートステーが弓なりだった頃の)を3台所有しています。

3台のうち2台は「DESIGNED BY TOM RITCHEY」で、そのうちの1台は台東区のショップで購入。購入店は東京サンエスの至近にあり、メンテナンスの際にたまたま東洋フレームの社員さんがその店に来ていたことがあり、その社員さんは私のフレームのリヤエンドを見ながら「うちのビルダーの●●(苗字)が作ったフレームだね」と仰っていました。

もう1台の「DESIGNED BY TOM RITCHEY」はヤフオクで購入。なぜかパイプはイタリアのデダチャイ製でした。製造国は不明ですが、リッチーがデダチャイのパイプなんて使ってたっけ?と今でも不思議です。

一方、「HANDCRAFTED BY RITCHEY MOUNTAINBIKES」の1台はe-bay経由でアメリカ人の前所有者から購入しましたが、カナダにあるリッチーのOEM先のメーカー(名前は忘れました)が作ったフレームだと説明を受けました。

以上の経緯から「DESIGNED BY TOM RITCHEY」=台湾製、「HANDCRAFTED BY RITCHEY MOUNTAINBIKES」=日本製、という認識はちょっと違うのでは思います

Satoshi Yoshizawa says:

2月 21, 2020

鶏小屋のリッチー、情報を読み込んでいったら、なかなか深い話にも到達いたしましたので、別途、独立した投稿を立ててみたいと思い立った次第です。情報ありがとうございました。

Satoshi Yoshizawa says:

2月 16, 2020

興味深い話をいただきありがとうございます。

とりいそぎJ.F.スコットのコラム欄でまとめてみましたが、もうちょっと読み込んで手直しいたしたい次第です。違う見方があれば、ご指摘いただけたら嬉しいです。

今後ともよろしく願いいたします。

niigata0252 says:

2月 13, 2020

こんにちは。

史実に基づいた記事は何度読み返してもためになる内容で愛読させていただいております。ありがとうございます。最近、John Finley ScottとRitcheyとの関係で、Chicken coop Ritcheyという幻のFrameの存在を知りました。両者の関係性を垣間見るなかなか面白い話でしたのでご存知かと思いますが、転載致します。

https://forums.mtbr.com/vintage-retro-classic/1980-ritchey-chicken-coop-926237.html

新しい記事を楽しみにしています。

Satoshi Yoshizawa says:

1月 31, 2020

ご教授ありがとうございます。内容を訂正させていただきました。(ところでリッチーの台湾工場って、何処かご存知ですか?)

また何かお気づきの点がございましたら、ご指摘いただけますと嬉しいです。また当方のエントリとは関係なくても、なにかMTBで思うところがありましたら、ぜひ、お話をお聞かせください。今後ともよろしくお願いいたします。

匿名 says:

1月 29, 2020

「HANDMADE BY TOM RITCHEY」と「HANDCRAFTED BY RITCHEY MOUNTAINBIKES」との違いは、

前者が非OEMで、後者は東洋フレーム製です。

デザインドと書かれてるのは言わずもがなの台湾製です。

P23のモデルは「HANDCRAFTED BYRITCHEY MOUNTAINBIKES」のステッカーであり、溶接部がフィレットのP23や、その後のモデルも東洋フレーム製です。よく知っているマニアは丹下鉄工所のCrMoパイプ品質の最も良かった時代の東洋製を好む傾向ですね。

Satoshi Yoshizawa says:

8月 10, 2018

当時のカタログからの転載なので解像度は推して知るべしです。ご協力できなくて恐縮です。

J・F・スコット氏が存命なら、ネットを介して本人から直接聞くことができたのですが・・・

SO says:

8月 10, 2018

ご無沙汰しております。J.F.スコットのバーシティですが、この画像のもっと解像度が高いものはございませんでしょうか?(ググってみましたがヒットしませんでした)この車両に使われていたFブレーキを特定したいのです。パッと見はレジリオンに見えるのですが…。

Satoshi Yoshizawa says:

12月 11, 2016

そうですね。当方が不明なのは、「ハンドクラフト」と「ハンドメイド」に何か違いを持たせているのかどうかなのです。ご存知でしたらご教授いただけますと嬉しいです。

ゆっぽこ says:

12月 11, 2016

リッチーのOEMはかんたんですよ、ハンドクラフトまたはハンドメイドと書かれてるのは非OEMで、デザインドと書かれてるのはOEMです。