日野コンテッサ1300クーペ!!

ジョバンニ・ミケロッティによる美しいボディ・デザインと日野の質実剛健なエンジニアリングの組み合わせ。イタロ=ジャパニーズの理想といえましょう。

1966年10月、日野は、通産省(当時)の業界再編案に基づく行政指導を受ける形で、トヨタと業務提携とするという大英断を行いました。これにより日野の乗用車生産は、1967年をもって終了します。(1966年8月には、プリンスは日産に吸収されておりました)

コンテッサを見れば、こんな美しいスタイリングを持つクルマを造ることができたのにもったいない、乗用車を作り続ければ良かったのに・・・かような感想を持たれる人は多いのではないかと思われます。しかし、仮にそういう舵を採ったとしても、コトは、簡単には進まなかったのではないでしょうか。

というのも、コンテッサは、厳密にいえば、イタロ=フランコ=ジャパニーズ、と称するのが正しく、フランコにはルノーがあたります。玉石混合の日本自動車産業の黎明期に、日野はルノーの教えを請い、その時点では他社に一歩先んじたものの、ルノーの技術的影響を、最後の最後まで乗り越えることができなかった・・・独自の技術や商品世界を持つことができなかった・・・からです。

余談ですが、イタロ=ジャパニーズと聞くと思い出さざるを得ないクルマがあります。

コンテッサとは逆に、エクステリアは日本のデザイン、メカニカルパーツはイタリア製、経済格差対策に造られたイタリア南部の工場で生産、という何が悲しくして悪いところばかり組み合わせたのか、というクルマがあるのです。

1983年、経営難で政府管理下にあったアルファ・ロメオは、藁にもすがる思いだったのか、一発ぶちあげての起死回生を狙っていたのか・・・どういう思惑があったのかはともかく、日産との合弁会社、『ARNA (= Alfa Romeo e Nissan Automoveicoli S.p.A)』を設立するのです。

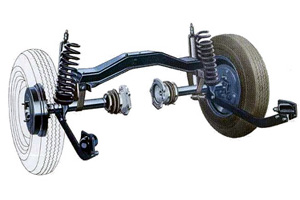

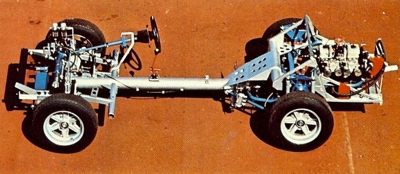

そこでは、お互い手持ちのパーツ・・・パルサーのボディとリアサス周り、アルファ・スッド用水平対向4気筒エンジンとミッション、フロントサス周り・・・を持ち寄り、一台のアルナなるクルマが造り上げられました。

言うまでもなく、最初から最後まで、クルマの評価も販売台数も低調のまま、1986年、アルファ・ロメオがフィアットに買収された時点で、アルナは終焉を迎えました。

特にスタイリングをボロクソ言われがちなアルナですが、今見るとさほど悪くないのでは・・・と思ってしまうのは、ありがちな、過去は美化されやすいということでしょうか?

閑話休題。コンテッサに話を戻します。

コンテッサは、日野自動車が初めて自社開発した乗用車であり、最後に生産した乗用車でもありました。

1953-1963 Renault 4CV

1910年設立の名門・東京瓦斯電気工業が出身母体であることを誇りとする日野自工は、1942年の設立で、戦時中は国策で軍用車両を生産していましたが、戦後早くから、民生用バス、トラックの生産を始めます。

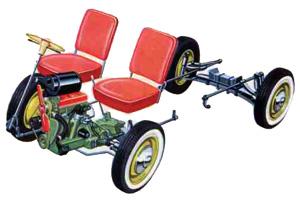

1952年、日本が連合軍占領下から主権回復すると、その翌年の1953年より、日野は乗用車生産に乗り出し、ルノー4CVの完全ノックダウン(CKD)生産を始めます。当初はボディに使用するプレス用鋼板すら国産品に適当な品質の物がなく、イタリアから輸入するほどでしたが、1958年からは、全てのパーツを国内製品で調達できるようになっていました。

大卒の国家公務員の初任給が7,650円の時代に、85万円という高価な日野ルノーの主な需要はタクシーでした。(それでも、日産がCKDしたオースチンは115万円、いすゞがCKDしたヒルマン・ミンクスは102万5千円などに比べれば安価でありました)

ルノーのスイングアクスルと称する4独サスの路面追従性は、まだまだ不整地の多かった日本の道路では好評であったと聞きます。

『コップ1杯のガソリンで4キロメートル』というのが、当時のキャッチフレーズ。(20km/Lあたりでしょうか)

なお、本家ルノーは、戦後、ナチスへの協力を理由に政府に会社資産を没収され国営企業となっていましたが、実用車である4CVを、ミッレミリアやルマンで走らせていました。初期の4CVは、排気量が759ccだったため、751cc~1100cc以下のクラス(S1.1)にカテゴライズされていましたが、750cc以下のクラス(S750)にエントリーできるようにするためだけに、メーカーは排気量を747ccに縮小したという経緯を持つほどです。

Renault 4CV at LeMans 24H in 1952

フランス本国での4CVの生産は1961年に終了しましたが、日野では、当初、7年間の契約だったものを、数回にわたる契約更新を行い、1963年まで、足掛け11年間生産を続け、3.5万台の4CVを世に出したのでした。

1961-64 Contessa 900

日野がルノー4CVの後継として世に出したモデルが、コンテッサ900です。

ボディは4ドアセダンのみ。デザインは社内の日本人デザイナーによるものです。

1957年4月 基本設計

1957年4月 デザイン・スケッチ

1958年2月 クレイモデル製作

1958年6月 ダミーモデル製作

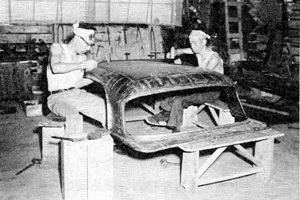

ねじり鉢巻きにランニングで鉄板を絞る、いなせな職人たち!!

日野初の自社設計となるコンテッサは、上にあるよう、開発に3年以上を費やしたと謳っていますが、(控え目に言って)4CVのノックダウン生産で得られた技術的蓄積の影響を広範囲で受けた車でありました。

海外では、コンテッサ900は、本国4CVの次モデルで、その頃、世界中でライセンス生産されていたルノー・ドーフィン(1956-1968)のボディだけを日野で変更したノックダウン・モデル、と説明されることすらあります(笑)

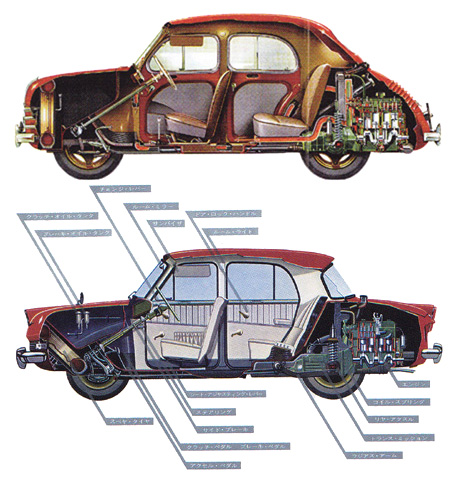

ここで実際に、4CVとコンテッサ900とのレイアウトを比較してみましょう。

すみずみまでそっくり、という評価と、取り立てて似ているというほどではない、4座のリアエンジン・セダンならどれも同じようなものになるだろう、という評価に分かれるのではないかと思われます。(実のところ、4CVのパーツが、コンテッサ900にどれほど流用されたのでしょうか?興味深いところです)

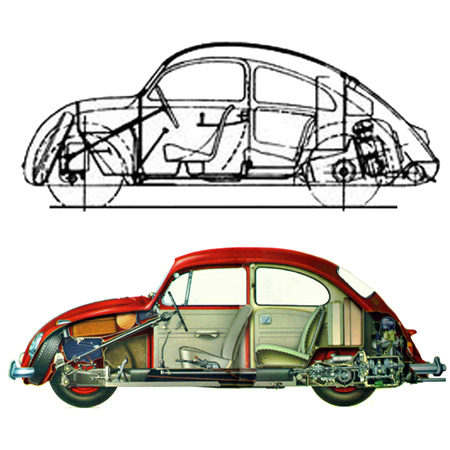

ということで、同じリアエンジン・セダン、フォルクスワーゲンのタイプ1を引っ張り出してみましょう。4CVの設計に多大な影響を与えたであろう車です。(フォルクスワーゲンと4CVの間には、憶測も含め、なかなか興味深い逸話が残されているのですが、ここでは長くなるので割愛します)

上の線画の方は、後のタイプ1につながる1930年半ばの試作車で、下は1966年モデルですが、30年の時間を開けた2台に、違いが全くないといえましょう。”同じ車”だから違いがなくて当たり前、と言われれば、全くそうだとしか答えようがないんですが・・・

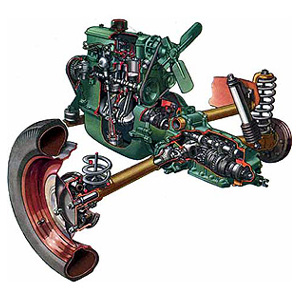

4CVと同じ駆動レイアウトが踏襲されるも、リアサスは4CVのスイングアクスルのままではなく、独自のトレーリングアームが追加されています。(左:4CV 右:コンテッサ900)

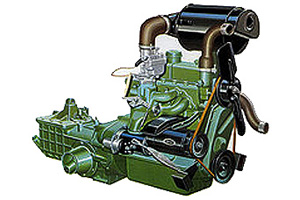

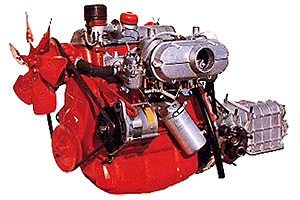

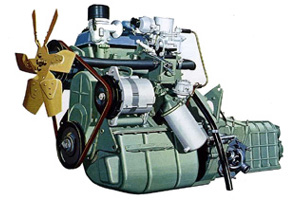

コンテッサ900の、OHV4気筒893ccエンジンは、最高出力を5,000rpmで35HPで発揮します。 1963年には900Sが登場し、最高出力を40HP@5,000rpmに向上させています。

コンテッサのエンジンは、前年にデビューした商用車コンマースのOHV4気筒エンジンを、ロングストローク化ほかの改修を行ったものとされていますが、そもそも、コンマースのエンジンは、4CVのエンジンをお手本としたものでありました。

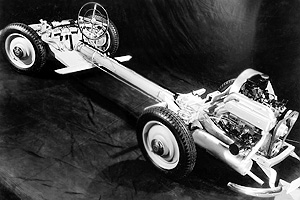

ちなみに、コンマースの駆動方式は、当時としては先進的なFFが採用されていました。それもキャブオーバー形式の商用ヴァンに、です。その新奇さゆえかコンマースは極めて短命(1960-1962)に終わっています。FFに必須と言える『完全』等速ジョイントは、当時すでにミニ(1959-2000)で実用化されていましたが、コストの問題か、コンマースでは採用されていませんでした。

コンマースのFFユニット

なお、キャブオーバー・ヴァンにFFユニットを組み合わせたのは日野が初めてではありません。ここでまたもやルノーが、コンマースデビューの前年に、FF・キャブオーバー・ヴァン、エスタフェットをデビューさせています。(コンマースとは異なり、エスタフェットは成功し、20年以上もの長期間、生産されました)

Renault Estafette (1959-1980) / Hino Commerce (1961-1962)

コンマースがFFを採用したのは、エスタフェットの存在と無関係ではない、と私は思いますが・・・2車のスタイリングまで似ているように見えるのは私だけでしょうか?

1964-67 Contessa 1300

900スプリント(後述)で関係の出来ていたミケロッティ・スタジオによる流麗なスタイリングを持ちます。

4 door sedan (DELUXE)

4ドアセダンが先に市場に出され、翌1965年2ドアクーペが発売されます。

2 door coupe

セダンにはデラックスと、ヘッドライトが2灯になるなど、装備が簡略化されたスタンダードの2種が設定されます。またクーペと同じチューンが施されたエンジンを持つ”S”がセダンのラインアップに追加されます。

4 door sedan (STANDARD)

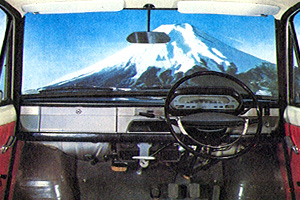

セダンのインパネは、横長スピードメーターなど、当時のアメ車のを手本にしたような、旦那仕様なんですが・・・

クーペはステアリングもインパネも正調ヨーロピアンで驚くほど垢ぬけています。

勝手な推測ですが、クーペのインパネがミケロッティのオリジナル・デザインで、セダンの方は日本の購買層を見据えて日野で手直ししたものではないかと思う次第です。

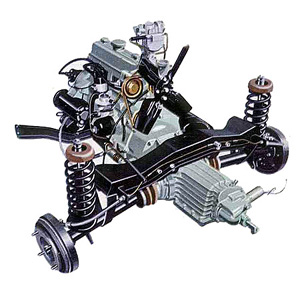

900で採用されたトレーリングアーム付きスイングアクスルは1300にも引き継がれます。

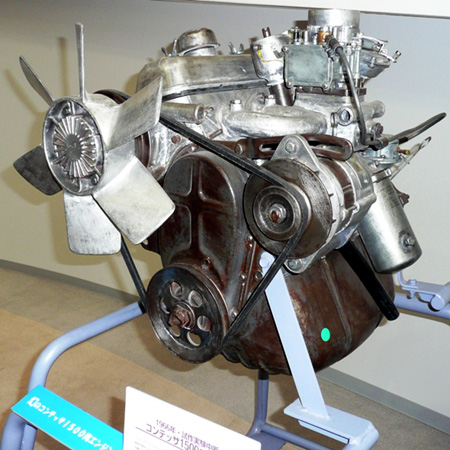

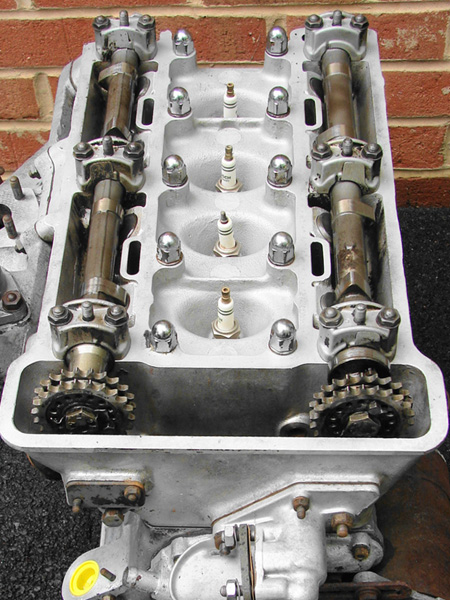

ただし、エンジンは、日野の完全自社設計となります。

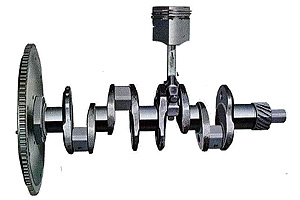

排気量1251cc・OHV2バルブ直列4気筒エンジンは、OHVながらクロスフロー・ヘッドを持ち、セダンではシングルキャブで最高出力55psを、クーペおよびセダンSでは圧縮比が8.5から9.0に高められた上、2基のSUキャブ装備のチューンを受け、最高出力65psを標榜しました。

クロスフロー・ヘッドの採用は、高性能化よりも熱的に厳しいリアエンジンにおける、キャブのパーコレーション対策が主たる目的だったとのことです。

クランクシャフトは5ベアリング支持が採用されていることが、マニアックにも、販売用カタログに謳われています。

メーカーが用意していたスポーツキットの、メーカー自身による紹介文。画像は、1960年より三國により国内生産されたソレックス・キャブですね。『一般走行の場合でも(略)最適です』なんて堂々と書いてあります。古き好き時代でありました。

上記、トヨタとの業務提携という経営判断により、1967年をもって、日野は乗用車市場から撤退することになります。コンテッサの生産は、900で足掛け4年で4.7万台、1300で同じ足掛け4年で5.5万台の生産台数に終わりました。

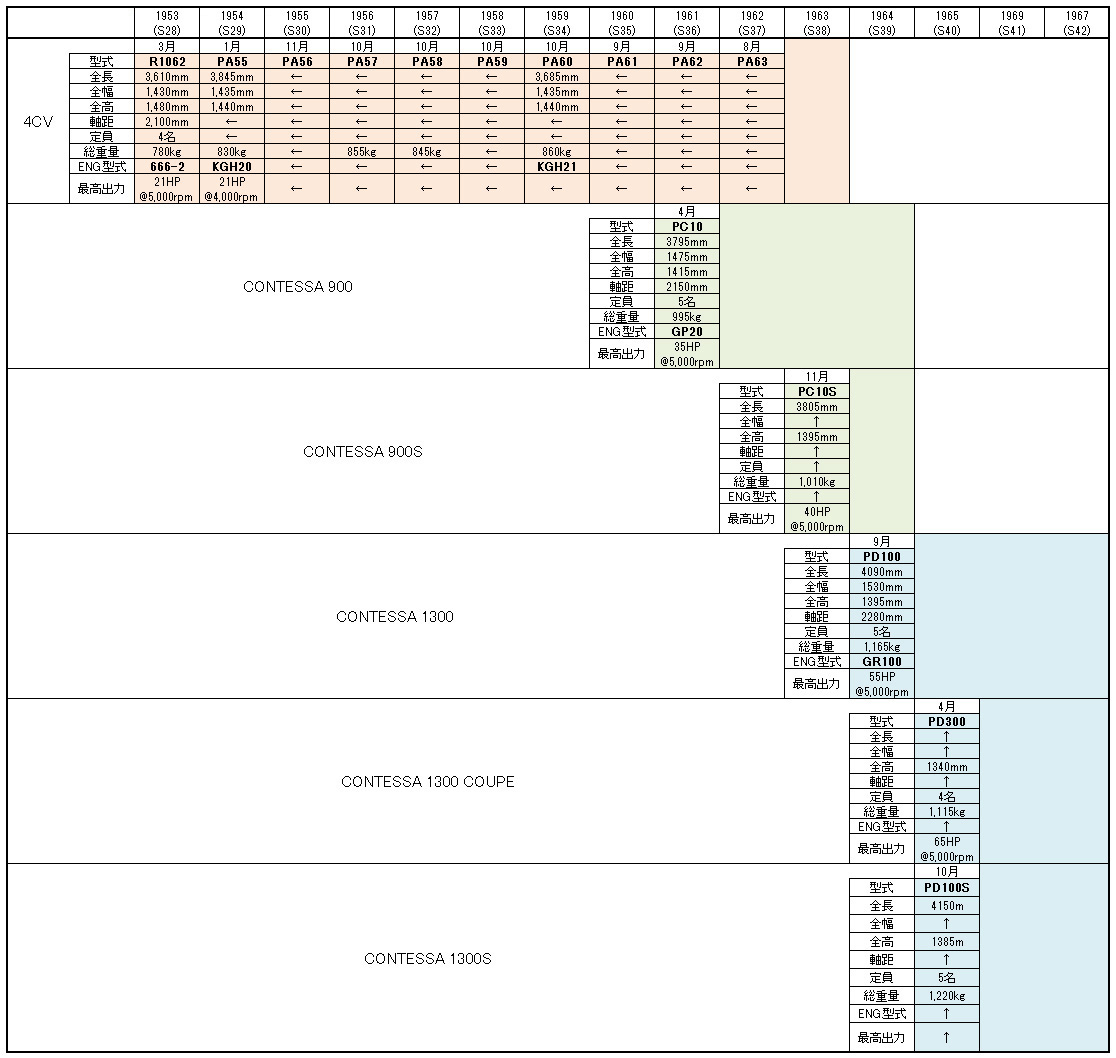

日野が生産した乗用車リスト

その頃、日野では1500ccの次世代エンジンが開発途中にあり、もしこのエンジンが世に出るときがあったなら、駆動系は、もはや熱的に限界であったRRではなく、FFが採用されたであろう、と日野の開発担当であった鈴木技師(後述)は述べています。

なお、日野は1963年、イスラエルの Kaiser-Illin Industries とライセンス生産契約を結んでおり、1964年から1968年までの5年間に、総計8,000台ほどの、コンテッサ900/1300および商用車ブリスカ900/1300がイスラエルで組み立てられています。

コンテッサ(伯爵夫人)はゲイシャ

他、1965年にオランダに設立された Automotive HINO Netherlands において、1966年にわずか144台のコンテッサ1300が生産されるも、1967年のトヨタとの提携がらみで、1969年、オランダ工場は閉鎖されます。

現地生産車は当然、左ハンドル

その他、日野本社製の変わり種として以下のモデルがあります。

1966 Contessa 1300L

LはLight Weightの意で、ボディ鋼板を薄くするなどして軽量化(一説には100kg以上)された車両が、レース用ホモロゲートモデルとして少数(20台程度)、生産されました。日野のレース活動末期にあたりますが、それでも国内外の有力チームにデリバリされ、レースに出走しました。

1966 Contessa 1300 Coupe S / 1300 Coupe GT

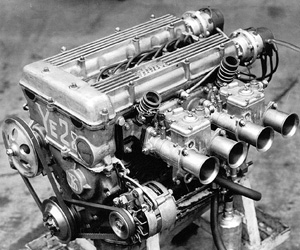

市販のOHVエンジンに替え、DOHCエンジンを搭載したクーペが、クーペSという名で、66年の東京モーターショーに、1台のみのショーモデルとして発表されました。

同じ頃、1300 Coupe GTという、DOHCエンジン(YE27)を搭載する車両が、市販に向け開発中でもありました。

当時、日野製DOHCエンジンには、市販車用YE27とレース用YE28の2種類があり、YE27は数基の試作で世に出ずに終わりましたが、YE28は実戦に供されました。(後述)

ショーで展示されたクーペSのエンジンは、YE27、YE28のどちらだったのでしょうか?YE27であったのなら、SとGTは同じものと判断してよいと思われますが、YE28であったのなら、違う車両と考えるべきなのでしょう。(YE28を積んでいたとの説明が主流です)

1966 Contessa Mk.II

1300セダンのマイナーチェンジ版として用意されていましたが、乗用車生産からの撤退のため、世に出ることはありませんでした。

ライバル車に比べ高価であった車両価格を抑えることを目的に、意匠や内装の簡略化が行われていました。(ヘッドライト下にあったフロント・ウインカーがバンパー下に移されているのが最大の特徴)

試作として造られた2台は、2台とも社外に放出され、1台は個人が運営する自動車博物館の所蔵車として、もう1台はどういう経緯か登録され、路上走行可能な状態として現存しているとのことです。(某誌の記事によると、とくに稀少車として珍重されることなく、コンテッサ・マニアの間を転々としているとか)

|

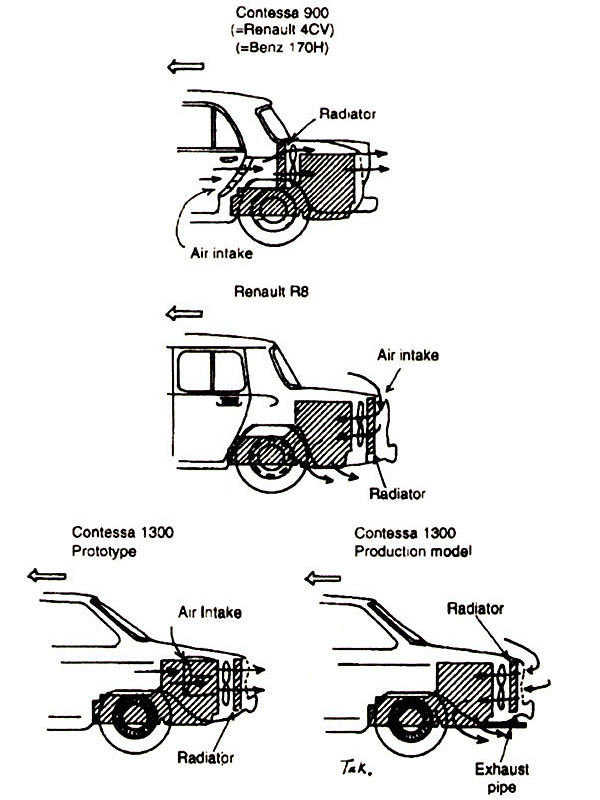

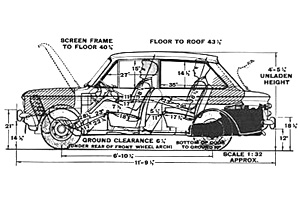

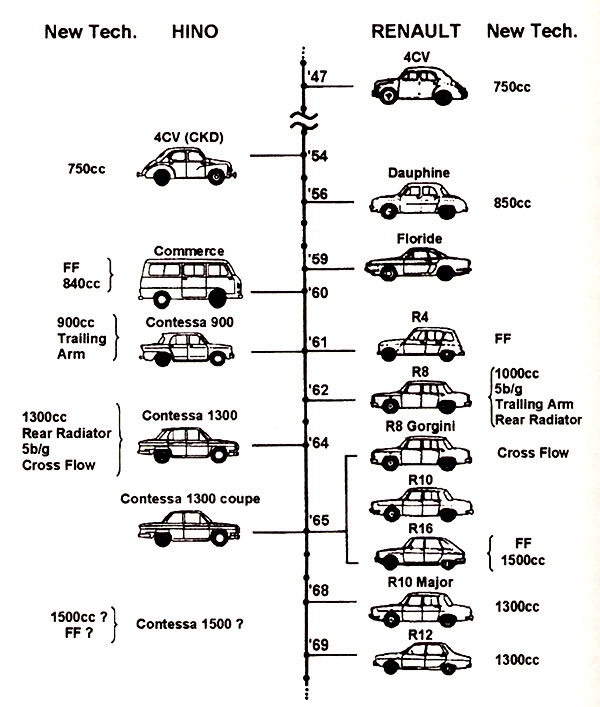

以下の2点の画像は、『エンジンのロマン』などの著書で有名な、元日野のエンジン技師でコンテッサも担当し、後年、日野副社長となった鈴木孝氏が、ICBBT2002で行った講演での資料です。(同じ話は『エンジンのロマン』でもネタにもなっています)

1枚目の画像は、リアエンジンの冷却方式について述べたものです。 900では”吸い込み式”、1300ではより効率的な”押し出し式”を採用したが、RRのレイアウトでは、1300が熱的に限界だった。世に出なかった次期1500ではFFが採用されたであろう・・・との旨。  図中、さりげなく『Contessa 900 (= Renailt 4CV )( = Benz 170H )』とあるのは、ご愛敬で、当時、以下の経緯があったと自著に書いておられます。 コンテッサ900が出ると、ルノーは、冷却方式に技術的権利の抵触があるのではないか・・・はっきり言うと、4CVのイイトコロをパクったのではないか、という嫌疑を持ち、日本へ調査員を派遣してきました。 この時、当事者の鈴木氏は、その冷却方式は4CV以前から存在する公知の技術である、という(後付けの!!)論旨で自らの潔白を立証することにしたのです。 幸いにも鈴木氏は、当時の乏しい文献の中から、同じ冷却レイアウトを持つ MERCEDES-BENZ 170H を発見することができたのでした。

1936 MERCEDES-BENZ 170H 話には続きがあります。コンテッサ1300も試作段階では、900と同じ吸い込み式を採用していたのですが、増大した排気量に必要な冷却風を満たす面積を持つダクトを成立させると、ボディのデザイン性を著しく損なうことが判明し、あれやこれやで1300は、新たに押し出し式を採用することになったのです。 押し出し式の採用にあたり、鈴木氏の著書には、日野なりの独自の研究開発譚が書かれてはいましたが、結果的にまたもやコンテッサ1300より2年前にデビューしているルノーR8と同じ冷却方式を、後追い的に採用することになったのです!!  1300においても、ルノーから何らかの抗議はあったのでしょうか?R8の空気取り入れ口はリアフード上にあり、コンテッサ1300は真後ろのグリルにあります。その辺りの相違で権利問題は回避されたのでしょうか? 余談ですが、鈴木氏は同著中、同じRRで、875cc・オールアルミのOHC4気筒を積む英車、ヒルマン・インプを引き合いに出し、インプは、エンジン・オーバーヒート、キャブのパーコレーション、エアクリーナーの早期目詰まりなど、コンテッサ1300の開発で懸念され、解決された問題をすべて起こしていた、と書いています。   たしかに、そういう使い勝手ではコンテッサ1300はインプよりも優れた面を持っていたのかもしれません。しかし、インプは、1963年から1976年までの14年間で計44万台も生産され、世界中に輸出され、モータースポーツでも大活躍し、いまだに根強いファンが多数存在するという事実の前では、いささかむなしい自慢であると感じられなくもありません。 ちなみに、コンテッサ900では直立していたエンジンは、1300では30度は寝かされるようになってますが、インプのエンジンも45度ほど寝かされて積まれています。ヒルマンが権利を主張するような工夫ではないのでしょう(笑) さらにちなむとヒルマンは、同じ瓦斯電出身の日野の兄弟会社、いすゞの先生筋でありました。(いすゞは乗用車生産を始めるにあたり、ヒルマン・ミンクスのCKDを選択) 2枚目の図は、同じく鈴木氏によるもので、日野とルノーの乗用車が、いかに似ていたかを、時系列を使って端的に現したものです。

Comparison of the development history both Hino and Renault. 日野のパクリの歴史・・・なんて自虐的な!と思うかもしれません。あにはからんや、論旨は全く逆で、鈴木氏はこの図をもってして、『日野とルノーは、当時、全く情報をやり取りすることなく独立して開発していたにも関わらず、同じような時期に同じようなものを造っている。人間の考えることは、まことに良く似るものだなあ』との感想を述べておられます。 う~ん・・・この図では日野の方がFFの採用が早かった(1960 コンマース)ように見えますが、上で書いたとおり、ルノーにはエスタフェット(1959)があります。図中1959年に、なぜエスタフェットの記載がないのかは疑問です。(代わりに、フロリーデなんていう、ドーフィン(後年はR8)をベースに、ギアでデザインしたボディに載せ換えた遊びグルマ・・・技術的にさしたる意味を持たないクルマが描かれています。たしかに、この時代に大衆向けスペシャルティカー市場が成立していたという事実は重要ではありますが・・・日野も一連のスプリント(後述)を試作して、その市場を狙おうとしたわけですから・・・) 最後に誤解なきよう書いておきますと、私は、故意だろうと偶然だろうと考え方が似るということは、あってはいけないと言っているのではありません。良いと分かっていることは、むしろマネて当然だと思っています。重要なことは、そのことについて、本人の『落とし前』が付いているかどうかなのです。事実が、自分の都合の良いように隠されていたり、改変されていたりするならば、なんだかなー、と思わざるを得ないのであります。 言いたいことはこれだけです。 あ、もうひとつ誤解なきよう書いておきますと、『エンジンのロマン』に限らず鈴木氏の著書は、どれも無茶苦茶おもしろく、ためになるので、お勧めです。(この手の本では、ホンダの中村良夫氏か鈴木孝氏か・・・が双璧ではないかと思う次第です) |

MICHELOTTI / ALPINE

コンテッサには、ミケロッティによるスペシャルモデルが存在します。また日野は、ルノーをベースにスペシャルモデルを生産していたアルピーヌとも関係もありました。

1962 Contessa 900 Sprint

日野がミケロッティに依頼して、コンテッサ900をベースに製作されたワンオフ・ショーモデル。1962年のトリノショーでデビュー。

900スプリントについては、日野がランニングギアをイタリアに輸出し、ボディはミケロッティが製作し、それを組み合わせヨーロッパ、アメリカで売るという皮算用があった模様。お値段は、US$2,500 で 1,000 台程度の販売を目論んでいました。

当時の固定レート US$1=\360 で US$2,500 は 90万円程度。コンテッサ900の日本国内価格は、デラックスが 65.5万円、スタンダードが 58.5万円だったので、900スプリントは約1.5倍程度の設定となります。900スプリントはボディが違うだけではなく、ナルディによるエンジンチューンやイタリアンメイドの内装を持っていたので(実際にプロジェクトが承認された場合、それらがそのまま市販車にも採用されるかは不明ですが)、超お買い得といえるのではないでしょうか!?(参考までに900スプリントと同じ1963年にデビューのポルシェ911はUS$6,500(=234万円)でありました)

イタリア産業会を牛耳っていたFIATの反対でポシャてしまった、とのことですが・・・

1963? Contessa 1300 Cabriolet

コンテッサ1300の初期スケッチでは、サイドへ大きく張り出た『吸い込み』式ダクトが問題とされましたが、このカブリオレでは、『吸い込み』式のままに、デザイン上の問題が見事に解決されていました・・・が、時すでに遅し、この提案は、冷却風の流れを『押し出し』式に変更することに決めた後のものでした。

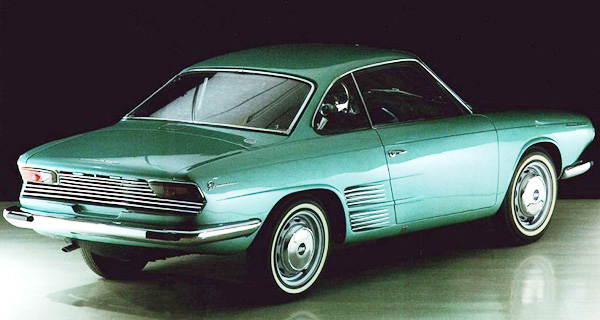

1966 Sprint GT 1300

900と同じく、スタイリングはミケロッティの作。900スプリントの1300版というべき存在。1966年のパリショーにデビュー。

1300のエンジンを乗せるためにリアオーバーハングが900より長くされ、冷却風の取り込み方法も1300方式が踏襲され、リアフェンダー前方のダクトが廃されています。

日野本社に、900スプリント同様、1300も市販したいという意向があったらしく、その設計・開発は、なんと!アルピーヌに委ねられました。日野とルノーの機械的な近似性から、アルピーヌという選択は無きにしも非ずですが・・・ちょっと驚きですね。

実のところ、レース屋イメージが強いアルピーヌも、ルノー同様、海外他社への技術供与やライセンス生産で金を稼ぐことに積極的でありました。(あの名車の誉れ高いA110もメキシコ、ブラジル、スペインでライセンス生産されています)

プロジェクトは1964年遅くないし1965年早くに始まり、FRPによるボディ製作技術やら少量生産のスポーツカーやレースカーの製作ノウハウやらを学ぶために、日野の技術者が6カ月間、アルピーヌに常駐したとのことです。

アルピーヌでは複数台の車両が製作され、GT1300 には、スチール・ボディ版(ミケロッティの製作か?)とFRPボディ版があり、ワンオフらしく、それぞれでボディの細部が異なります。画像の1300GTは、なんと右ハンドル仕様。ライセンスプレートが付いていることから公道テストまで行われていたことは確かなのですが、結局、市販には至らず。(ちなみに画像のナンバープレートはフランスのもので、下2ケタの75からパリで登録されたことが分かります)

Alpine A110 (1963-1977)

興味深いのは、そのシャーシで、GT1300は、アルピーヌが得意とした大径スチールパイプによるバックボーンフレーム構造を持つということです。(アルピーヌは、4CVの後継ドーフィンをベースとした自社の市販車の第2作目、A108 (1958 – 1965)に、初めてバックボーンフレームを採用します。これ以降、FRPボディ+バックボーンフレームのフォーマットは、アルピーヌの象徴として、最後の市販車となるA610(1991 – 1995)まで、長きに渡り受け継がれることになります)

GT1300にも、手っ取り早く実績のある構成を流用したのでしょうが、このバックボーンフレーム+FRPボディという組み合わせをもって、GT1300は A108/110と異母兄弟、といって良いのではないでしょうか。

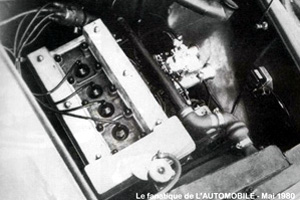

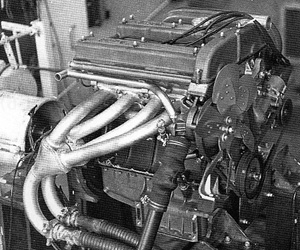

さらに、GT1300のエンジンヘッドは、アルピーヌでDOHC化もされているとのこと。当時のアルピーヌのエンジンはゴルディーニ・チューンが多かったので、ゴルディーニの手によるものではないかと思ったのですが、GT1300を語る日本の識者の記述にはゴルディーニのゴの字も出てきません。

アルピーヌ側の資料から当たれば、簡単に答えが見つかりました。アメディオ・ゴルディーニと並び称されたテクニシャンで、アルピーヌの黄金期を支えた、マーク・ミニョレ(Marc Mignotet)が日野製エンジンブロックにアルファロメオ製ヘッドをポン載せた、というのが真相のようです。(それができるということは、日野とアルファで、ボアピッチが一緒だったからなんでしょうが・・・そうなんですか!?)

Marc Mignotet

たしかに上のエンジン画像と比べると、下・左のアルファのヘッドとは、プラグ周りのキャスティングが同じに見えます。下・右には比較のためにゴルディーニ製DOHCの画像を置きましたが、ゴルディーニのカムカバーはコの字タイプではなく、ヘッド全体を覆うタイプで、まずそこで印象の相違が生じます。

しかし、エンジンにまで他社の手を入れさせ、日野成分といえるものはわずかにエンジンブロック+ミッションくらいでしょうか。これをわざわざ日野のクルマとして市販する意味はあるのか、と思わざるを得ません。きっと、日野社内の決定権を持つ人に、当時としては珍しい『趣味人』がいたんでしょうね。

EAST AFRICAN SAFARI

1963年4月の第11回および1964年3月の第12回東アフリカ・サファリ(後のサファリ・ラリー)にコンテッサ900が参加しています。これは日本車の国際ラリー参戦の歴史において、パイオニアとして評価される事実と思われます。

ちなみに日本車初の国際ラリー出場は1957年、1台のトヨタ・クラウンよる第5回オーストラリア一周ラリー(モービルガス・トライアル)参戦です。過酷で知られたラリーでしたが、出走86台中、47位で全コース走破(時間外で完走ならず)を果たします。

翌1958年の第6回には、日産より、ダットサン210、ふじ号、さくら号が参加し、出走65台中完走37台の中、ふじ号はAクラス(1,000cc以下)優勝(総合25位)を、さくら号はAクラス4位(総合34位)に入賞します。

また同年、クラウンも3台体制で参戦するも、全車リタイヤとなります。

1963 Contessa 900

FIAより危険と勧告されたオーストラリア一周ラリーは1958年で終わってしまい、日産の次なる海外挑戦はその5年後、1963年の第11回東アフリカ・サファリ・ラリーまで待たれます。その年のサファリは、世界選手権であるRACのカレンダーに初めて組み込まれた年で、日産は、ブルーバード1200をCクラス(1,001~1,300cc)に2台、セドリックをEクラス(1,601~2,000cc)に2台、計4台体制で参戦したということは、知られた事実ではないでしょうか。

#34 Datsun 1200 Y. Namba / #63 Datsun 2000 M. Mizuta

実は同じ年、日野コンテッサ900も、Bクラス(851~1,000cc)に1台、参戦していたということは、全くと言っていいほど知られていないのではないでしょうか。

なお、この年のサファリ・ラリーは、洪水に襲われるなど過酷を極め、出走84台中、完走はわずか7台であり日本車勢は全滅しております。優勝はプジョー404ですが、この年の完走車7台は”神セブン”(笑:The Magnificent Seven あるいは Unsinkable Seven(浮沈の7台))と称えられています

1963 1st Overall – Nick Nowicki / Paddy Cliff / Peugeot 404

1964 Contessa 900 AGAIN

昨年に続き、日野からは、4台のコンテッサ900が出場しています。(画像には5台ありますが、エントリーリストは4台となっているので、1台はサポートカーでしょうか)残念ながら、全車リタイヤに終わっています。

日産も昨年に続き、ブルーバード1200・5台とセドリック・4台と大挙9台を出場させており、セドリックが総合20位で初完走しています。(優勝はフォード・コーティナGT)

1964 1st Overall – Peter Hughes / Billy Young / Ford Cortina GT

ちなみに、日産のサファリ挑戦はその後も続き、参戦4年目の1966年にはブルーバード1300SSで、ついにBクラス優勝(総合5位)、Bクラス2位(総合6位)とワン・ツーフィニッシュを果たします。

1966 5th Overall & 1st Class B – JL Greenly / JHP Dunk / Datsun P411

参戦7年目の1969年、ブルーバード1600SSSでDクラス優勝(総合3位)の他、初のチーム優勝を果たします。(チーム賞はあまり知られていませんが、5台までのチームのうち、上位3台のポイントで順位を競うものです)

1969 3rd Overall & 1st Class D – Jamil Din / Maksood Minhas / Datsun P510

参戦8年目の1970年には、念願の総合優勝をブルーバード1600SSSでつかみとります。(総合2位も1600SSSのワン・ツーフィニッシュ。同時に(当然の)Dクラス優勝、そしてチーム優勝の3冠王という栄誉でした)

1970 1st Overall – Edgar Herrmann / Hans Schuller F / Datsun P510

さらに翌1971年も、(日本車潰しの目的で)高速化されると予測されたラリーに対しても、240Zを持ち込み、前年に続く総合優勝、総合2位のワンツー・フィニッシュを果たします。

1971 1st Overall – Edgar Herrmann / Hans Schuller F / Datsun 240Z

『ラリーの日産』という巷の認知は、1966年のクラス優勝に関して綴ったエピソード本を原作として石原裕次郎主演で映画化された『栄光への5000キロ』(1969年公開)の影響も大きかったことでしょう。(映画の出来は”?”でしたが)

自工と自販?

おもしろいことに、この2回のラリー参戦に関して、日野自販と自工で、どういうわけか、記録が共通しないのです。

自販の社史、『日野自動車販売30年史』(1978年発行)には、『この月(注:1963年4月)の11日から15日までの5日間、東アフリカで行われた第11回サファリラリーのBクラス(850~1,000cc)に日野コンテッサが参加してその優秀さを世界に示し』た、との記述があります。が、翌年の第12回の参戦については全く触れられていません。

一方、自工の社史、『日野自動車工業40年史』(昭和1982年発行)には、『第12回イースト・アフリカン・サファリに参加したコンテッサ』の項がありますが、第11回の参戦については全く言及がありません。

第11回は自販主導で、第12回は工業主導で参加が行われたのではないかと邪推できます。日本陸軍の秘密工場から端を発した日野は、硬直的な官僚的縦割り組織だったのでしょうか?

そういった中でも、日野がモータースポーツに積極的だったのは、銀行から経営参加した幹部にヨーロッパ駐在経験がある人がおり、かの地ではレースが文化で、その結果が自動車メーカーへの評価に直結していることを熟知していたその人が、強く推進されたからだそうです。

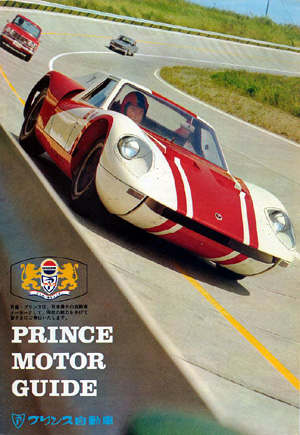

HINO GT PROTO

一見、日野とは無関係と思われる長い前置きになります・・・

日本GPで勝利することだけを目的とした100台限定生産のスカイラインGT(1964年)は、ノーマルのOHV・4気筒1500ccエンジンの代わりに、ウェバーキャブを3連装したOHC・6気筒2000ccエンジンを、延長拡大したエンジンルームにねじ込んだ積んだ日本初のホモロゲーション・モデルでした。

そのスカイラインGTを第2回日本GP(1964年)の中でも最も注目度の高かったGT-IIクラスに7台出走させることを発表したプリンスは、勝利を盤石のものにしたとの前評判でしたが、直前になって突如、参戦が決まったポルシェ904GTSによって、その野望は脆くも打ち崩されてしまいます。(GT-IIクラスは、1位は904GTS、2位から6位までをスカイラインGTが占めるという結果となります)

しかし、決勝レース中、一時とはいえ、式場壮吉の904GTSを抜いた生沢徹のスカイラインGT(#41)が、1位でメインスタンド前を走り抜け、観客にその雄姿を見せつけました。この時、後世に語り継がれる『スカイライン神話』が誕生したのです。(当の生沢は結局、3位でフィニッシュ)

以下、余談です。

いくらメーカー謹製とはいえ、大きなエンジンを積んだだけの改造セダン(それもレース黎明期の日本製の)が、一時とはいえ、ポルシェ最新のミッドシップ純レーサーの前に出るということは考えられない・・・と思うのは普通の感覚だと思われます。(だからこそ『神話』となるわけなのですが)

もとより904GTSは、予選の事故からの修復まもなく本調子ではない状態にあり、式場ポルシェがヘアピン前で周回遅れの処理に手間取った隙を見て、生沢スカイラインが前に出た、となっていますが、一方、生沢本人が後日談で、プライベートで仲の良い式場にレース前、『一周だけでいいから先を走らせてくれ』と(冗談交じりに)頼んだとも述べています。

また、生沢スカイラインに抜かれた式場ポルシェは、(傍から見て十分可能と思われたにもかかわらず)生沢をすぐには抜き返さず、メインスタンド前まで2位に甘んじように見えなくもないこと。さらに式場ポルシェが生沢スカイライン抜き返した以後、生沢はまるで式場の援護に回ったかのような走りに終始し、結局、生沢はプリンスのチームメイトであった砂子にすら抜かれ3位に終わりました。(砂子は、邪魔な生沢車を後ろからぶつけて退かせたということです。2位は1位から+10秒、3位は1から+30秒でゴール)

これらの逸話がスカイライン神話をグレーなものとしています。

さらにもう1点、このエピソードにはとある疑惑が残されています。

式場の904GTSは、このGT-IIクラスに適当な車を持たないトヨタが、プリンスの圧勝を阻止するために持ち込んだのではないかと言われています。(式場はトヨタのワークスドライバーでしたが、トヨタが出ないレースにはトヨタ車以外で出走していいという契約を結んでいたという)

この噂については、式場が後年のインタビューで否定していますが・・・レース開催期間中、式場のピットにはトヨタのメカニックの一人がお目付け役として常駐していたという事実があります。

904GTSを日本GPに持ちこむというアイデアや、ポルシェとの直接交渉は、ポルシェとのコネクションを持つ式場本人によるものだったのでしょうが、車両代金を提供したのが、式場と利害が一致したトヨタと考えるのが順当ではないでしょうか。904GTSは、当時の金額で571万円。今の通貨に換算すると、消費者物価指数で約4倍、初任給換算で約10倍となるので、2,300万~5,700万の感覚でしょうか。実家の式場病院の銀行口座にあっておかしくない金額ですが、25歳の若造が簡単に動かせる額ではない、と、庶民の感覚では思ってしまいます。

なんにせよ、トヨタは、プリンスの評判を落とすつもりが、逆にプリンスの評価を押し上げてしまった結果になってしまったわけです。さらに、この904ショックが、プリンスにして、グループ6プロトタイプレーサー、R380を生み出す直接的な契機となったことは間違いありません。

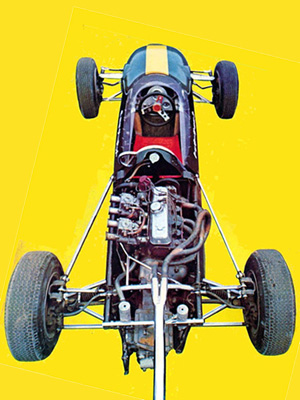

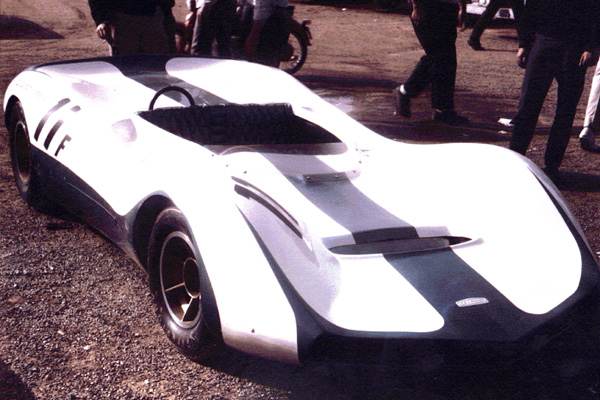

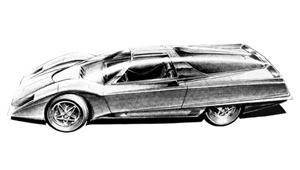

1965 HINO GT PROTO (GT-P1)

長い前置きになりました。ようやく本題です・・・この時からプリンス以外の日本のメーカーもプロトタイプGTの製作に血道を上げるようになります。日野も例外ではなく、第2回日本GPが終わるや否や、社内にレース専任の第3研究部が発足し、グループ6・プロトタイプ・レーサーの開発に着手し始めます。

翌65年には早くもその姿を現します。

1965年の東京モーターショーにも展示されました。

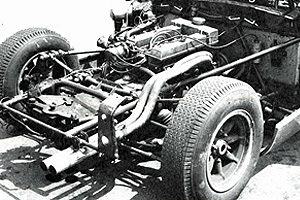

鋼管スペースフレーム、FRPボディのオーソドックスな構成。上記アルピーヌで(アルファロメオ製?)DOHCヘッドに改装されたエンジンをミッドシップに搭載。このエンジンは目標の馬力に至らず、実戦参加はありませんでした。

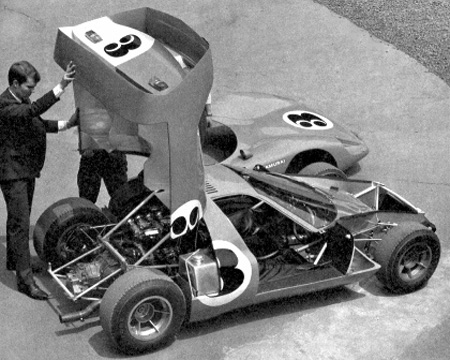

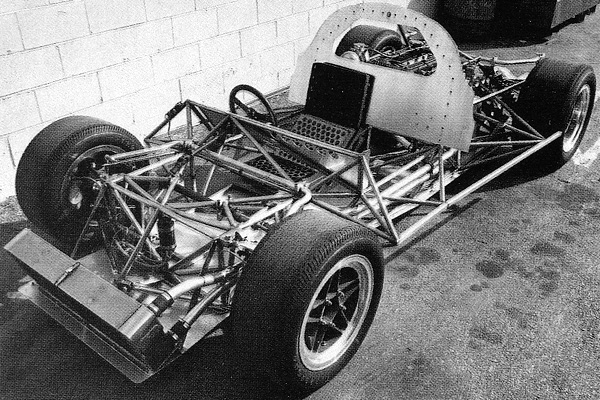

1966 HINO GT PROTO (J494)

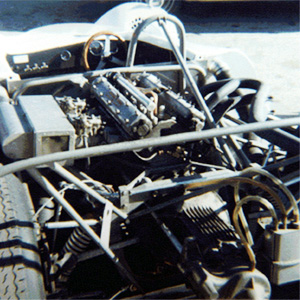

アルピーヌ製DOHCエンジンの馬力不足に業を煮やした日野では、ついに自社で設計したYE28、その改良型YE28Aエンジンが造られます。

ドライサンプ、ツインプラグのDOHC2バルブエンジンは、ボアXストローク、74mmX74mmの1273cc。130HP@7,500rpmを目標馬力とします。初期型は、スカベンジポンプの設計に問題があることがわかるまで、原因不明の出力低下に悩まされました。

レース用YE28の他、量産車用にYE27型エンジンも開発されていました。ボアXストローク、72.2mmX79mmの1293cc。80HP@5,800rpm。コンテッサに載せられる予定でしたが、20基ほどの試作が終わった段階で、例のトヨタとの提携で開発中止となります。

YE28が完成し、車体から新たに造り直された日野プロトは、5月の日本GPには間に合わず、初戦は8月にFISCOで開催された全日本ドライバー選手権第3戦と相成ります。

ポルシェ・カレラ6(2.0L)、コブラ・デイトナ・クーペ(4.7L)に3周差を空けられるも、わずか1.3Lで、それらに次ぐ総合3位入賞(SPクラス優勝)を果たします。

J494は右ハンドル仕様、左ハンドル仕様の2台が少なくとも製作されています。(一説には4~7台が製作されたとか?)

[左] 左ハンドル仕様 / [右] 右ハンドル仕様

日野によるGTプロトの説明

HINO GT PROTO の設計、製造は日野本社によるものでしたが、開発および実践参加はデルレーシング(後述)が請け負っていました。(同じころ、HINO GT PROTOの後継を想定していたのでしょうか、1967年の日本GP参戦を狙って製作が進められていた日野サムライ・プロト(後述)はUS在住のピート・ブロック(後述)に丸投げされておりました)

DEL RACING

日野の国内レース活動を担っていたのは、塩沢進午氏率いるデルレーシングでした。

デルと日野の関係の始まりは、鈴鹿サーキットで行われる第1回日本グランプリ(1963年)において、コンテッサ900をチューンし、走らせ、レースに勝つ、というミッションを、日野自動車販売・宣伝部より受けたことから始まります。(第1回日本GPにおいては、自動車メーカーの直接関与は避ける、というメーカー間の紳士協定がありました。が、間接的な関与は、当然あり、レースの結果が販売に直結するという事実の前に、大人しく座視しているのは損という結果となりました。それゆえ、日本GPは、第2回以降、メーカー・ワークスの頂上決戦の場と化します)

以降、デルは、日野自工の事実上のワークスチームとして、日野の乗用車生産撤退によるレース活動中止(1967年初頭)まで、日本国内のレースに参戦していきます。

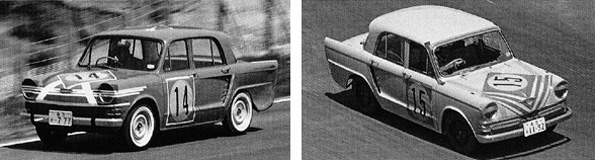

Contessa 900

デルは7台のコンテッサを、第1回日本グランプリに持ち込みます。

1日目は、B-I(スポーツカー1300cc以下)クラスに6台、2日目はC-III(ツーリングカー701~1000cc)クラスに同じ車をダブル・エントリーで3台という万全の布陣を組みました。

#11号車のドライバーはチームオーナーである塩沢氏(当時33歳)

B-Iクラスのレースでは、10周目まで#14号車(ロバート・ダンハム)がトップを快走するも、残り4周を残して転倒リタイア。#15号車(立原義次)が3位でフィニッシュ、1位の失格により繰り上げ2位となります。

B-Iよりも緩やかなC-IIIクラスでは、3台出走で、1位(#6 立原義次)、4位(#7 小島常男) 、6位(#3 山西喜三夫)と手堅く3台とも入賞させています。

車両にナンバープレートが付いているのは、当時のツーリングカー・クラスのレギュレーションに、公道走行可能車である証として、登録ナンバーを取ることが要求されたためです。

Contessa 1300

1300セダンがデビューした1965年は、鈴鹿サーキットと公認団体であるJAFとの確執から日本グランプリは開催されず、その年最大のレースは、鈴鹿に次ぎ日本で2番目の常設サーキットとなった船橋サーキットで行われた全日本自動車クラブ選手権レース大会、通称、船橋CCC(=Car Club Championship)が担うこととなります。(FISCOは翌1966年の開業)

船橋CCCでは、同年デビューのコンテッサ1300セダンが早くも2台、GT-Iクラス(GTカーの最小排気量(1300cc以下))にエントリーしています。が、両車とも規定周回数に達せず、完走扱いにならずに終わっています。

ゼッケン20、浮谷東次郎駆るトヨタS800は、序盤にスピン、他車と接触しフロント・フェンダーをつぶしピットイン。一時はトップと1周遅れの12位まで脱落するも、怒涛の追い上げでトップを走る生沢徹のS600を追い抜き、見事、優勝を果たすという、後世に語り継がれているエピソードは、この船橋CCCの、まさにコンテッサが走ったGT-Iクラスで起こったのでした。

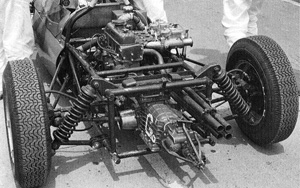

1964 デル・コンテッサ Mk.I

コンテッサ900のエンジンを積むデル・コンテッサは、日本初のフォーミュラカーとしてその名を歴史に残しています。実戦仕様(Mk.II)が完成した後、試作車だったシャーシに Mk.I という名前が与えられました。

1964 デル・コンテッサ Mk.II

実戦に参加した Mk.II は3台造られ、1964年の第2回日本GPでは、クーパー、ブラバム、ロータス、ローラといった外国製のFJマシンを相手に6位入賞を果たしています。(他2台は7位と9位)

エンジンはMk.Iと同様に、コンテッサ900。

1965 デルRSA

単座フォーミュラに続き、意欲的に2座のプロトタイプレーシングカーの製作に入ります。エンジンはコンテッサ900のものを使用。(こちらも日本初のプロトタイプレーシングカーでありました)

1965 デル・コンテッサ Mk.III A / B

日野が研究用に輸入したクーパー・シャーシを大いに参考にしたため、一気に競技性能を高めることができたという Mk.III は、足回りの仕様で A、B、2種類あり、エンジンレス、日野製ミッション付きのローリング・シャーシ状態で市販され、購入者は各々得意のエンジンを積んでレースで走らせました。

デルレーシングではコンテッサ1300用OHV4気筒が積まれました。市販車では寝かされて搭載されたエンジンは直立にされています。

1966 デル・コンテッサ Mk.III C

フォーミュラにもYE28エンジンが搭載され、Mk.III Cと称されました。

日野との関係終了後

日野のレース活動終了後、デルはトヨタより、オールアルミで軽量なクラウン・エイト用2.6LV8エンジン(塩沢氏によれば、日野製1.3L直4の倍の排気量がありながら、20kgも軽かった!という)、6基の供給を受けることが出来たため、自社製レーサーのエンジンを日野製からトヨタ製へとコンバートさせていきます。

1967 デルRSB

RSAを祖とする新造シャーシに、クラウン用2.6LV8を積み、新規作成のオープンタイプのボディを載せたもの。

67年から、カネボウのスポンサーを受け、カネボウ・ダンディ・スペシャルの名前でレース活動が続けられます。

シャーシが左に傾いているのは左回りコース向けのセッティングとか

なお、RSBのシャーシは、放出された日野GTプロトのシャーシそのもの、という識者による別情報もあります。(たしかに、デルは日野のレース撤退後、GTプロトの譲渡を受けています)

そのダンディ号は、当時TVで、ケロヨンの着ぐるみの上演を当て、一世を風靡していた木馬座のオーナーに売却されると、センチュリー用3.5LV8に換装され、ケロヨン号と命名されるという経緯を持ちます。このエンジン換装については、製作者である塩沢氏は否定的で、パワーは上がったものの、エンジン重量増で、RSBの持ち味であった軽量ゆえのシャープさが失われ、結果、精彩を欠くようになったのではないかという評価をしています。

1968 デル・ダンディ・ツーリング

軽量化されたボディを持つコンテッサ1300L(67年シーズンに向け、ホモロゲーションを採るためだけに少数生産された)に、クラウン用V8を搭載したもの。

1300デザイン時に、メーカーが意地でも避けたサイドの大型エア・ダクトが追加されています

1968 デル・コンテッサ Mk.IV

デル・コンテッサ Mk.IV は、Mk.III の足回りを改良して、Mk.III の鋼管スペースフレームを廃し、全く新しいセミモノコックシャーシにクラウン用V8を積んでたもの、

Mk.IV はFISCOでの公開練習走行中にクラッシュ、廃車となります。これをもってデルレーシングのレース活動は完全に終了することになります。

BRE HINO TEAM SAMURAI

アートセンター出身のピート・ブロックは、GMのスタイリング部門に勤めた後、キャロル・シェルビー率いるシェルビー・アメリカンに合流します。

ACエースにアメリカ製V8を積んだホッドロッダー、コブラ・ロードスターで成功をおさめたシェルビーは、1963年、ヨーロッパで主流の耐久レースでより有利にすべく、クーペボディを持つコブラの開発を開始します。ピート・ブロックは、その後伝説的な存在となる、コブラ・デイトナ・クーペをデザインし、それに応えたのでした。

1964年、翌65年のルマンに向け、より大きい7Lエンジンを積んだデイトナ・スーパー・クーペの開発が予定されていたものの、コブラの成功を大フォードに評価されたシェルビーは、フォードGTプロジェクトに組み込まれ、それに注力するため、スーパー・クーペのプロジェクトは中止になってしまいます。シェルビーでの仕事がなくなったブロックは、シェルビー・アメリカンを辞したのでした。

ブロックと日野との関係を繋いだのは、ロバート・ダンハムなる在日アメリカ人実業家のホビーレーサーで、彼は第1回および第2回日本GPにデルレーシングからコンテッサ900で出走しています。

第1回日本GP、トップで快走していたものの、10周目・残り4周で転倒リタイア

日本国内と同様、USにおいてもレースで結果を出すことが最大の市場拡販効果があるとみなしていた日野本社は、1964年の第2回日本GP終了後、西海岸で盛んであったクラブマンレースをターゲットに、日本GP仕様のコンテッサ900(985ccまで排気量を拡大されていたゆえ1000GTと称される)とロバート・ダンハムをUSに送りこみます。このとき、ダンハムは、友人であったピート・ブロックにレース活動への協力を依頼したのでした。

1964 Contessa 1000GT

この年の9月より、ロバートダンハムとピートブロックをドライバーとする2台体制で、ローカルレース3戦に出走し、クラス優勝2回、クラス2位1回と、初年ながら好成績を残したとありますが、海の向こうの、さらにはマイナーなクラブマンレースゆえ、レース内容など詳細な資料は入手できませんでした。

1964年10月10日のリバーサイド3時間に #5でのエントリの記録だけ見つかりました。(DNAとなっていますが・・・??)

リアフェンダーには、『青い目の大和魂ここにあり コンテッサにて勇走するわれは』とのフレーズが入れられています。

1966-67 Contessa 1300

1965年、ピート・ブロックは、自身のレーシングチーム、BRE (Brock Racing Enterprises) を立ち上げると、日野と正式に契約を結ぶに至り、チーム名を BRE HINO TEAM SAMURAI とし、1966年3月より、コンテッサ1300によるUS西海岸でのレース活動を開始します。900の時と変わらず、ダンハム&ブロックのドライバー体制。

リアフェンダーには、900同様、ピート・ブロック車には『いざ征かむ、めにものみせん、青い目の大和魂、コンテッサ駆り』と、ロバート・ダンハム車には『先陣は我がコンテッサ、青い目の大和魂、手綱さばいて』と入れられています。

チームサムライは実質、1966年のわずか1年間のみの活動となりますが、900の時と同じく、その全貌は私は把握できておりません。当時のセダンレースはメインイベントの前座レースだったため、現在では、公式記録の入手も簡単ではありません。一体、何戦に出走したのでしょうか?

BREのホームといえるコースは、今は無きカリフォルニア州リバーサイドのリバーサイド・レースウエイのようです。

カリフォルニア州サンタバーバラのゴレタ(Goleta)空港脇にあったサンタバーバラなどでも走っていたようです。こちらも現存しないコースです。

■1966年8月14日、リバーサイド6時間では#98のピート・ブロック&アラン・ジョンソン組は、屋根をつぶすほどの横転の目に会うも、果敢の追い上げで、初のCクラス優勝(総合6位)でゴールします。しかし、前後のウインドシールドが割れてなくなってしまった車体は、走行に危険なものとみなされ、ゴール後に失格となってしまいます。

#55ロバート・ダンハム&ジョン・ティマナス組はクラス1位を死守しつつ、ミニとデッドヒート中、エンジントラブルを起こし、リタイア。

■1966年9月18日、Trans-American Sedan Championship 第7戦、リバーサイド4時間ではロバート・ダンハムの#55はフロントを無残に潰すクラッシュを起こし、45周でリタイア。#73のピート・ブロック&アラン・ジョンソン組はエントリするも出走せず。

■1966年10月30日、Los Angeles Times Grand Prixの前座のセダンレースで#73のピート・ブロックは宿敵ミニとデッドヒートの末、ついにCクラス優勝(総合6位)で勝ち得ます。

#55ロバート・ダンハムはミニとデッドヒートの末、Cクラス4位(総合10位)を得ています。

翌1967年シーズンに向け、軽量化されたボディを持つ4台の1300LがBREに送られるも、上記トヨタとの業務提携により、67年シーズン初頭に1戦のみ出場しただけで、レース活動中止が決定されます。

BREには以後、トヨタの北米でのレース活動を担当することが示唆され、BREもそのつもりでいたのですが・・・

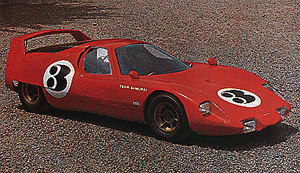

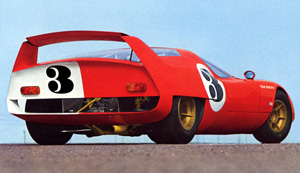

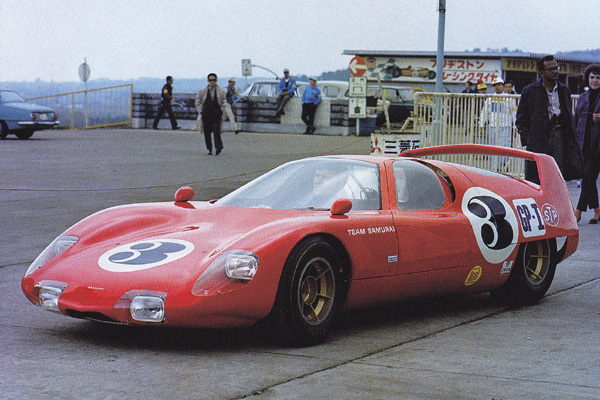

1967 HINO SAMURAI PROTOTYPE

日野とBREには、レース活動以外にも契約がありました。それは1967年日本GP向けグループ6・プロトタイプレーシングカーの製作でしたが、製作途中で日野のレースからの完全撤退が決定してし、表向きには中止となってしまいます。

しかし、日野からのサポートは秘密裏に継続していた模様で、ついに完成したプロトタイプレーシングカーはサムライ・プロトと命名されます。

サムライ・プロトのプロジェクトはトヨタが丸ごと買い上げる(金銭的な補償を持ってお蔵入りとする)ということになっていたようなのですが、期日までにトヨタからの入金がなかったことを理由に、67年の第4回日本GPに参加するために、サムライ・プロトは、ロスから日本に空輸されます。(サムライ・プロトの日本到着を青天の霹靂としてトヨタは激怒したとか、しなかったとか)

日野とトヨタとの関係を慮って、BREのプライベート・レーシングカーという立場が採られましたが、FISCOでサムライ・プロトを待っていたのは、解散したはずの日野社員らによるレースサポート・チームでした。

HINO SAMURAI PROTO in FISCO

チーム・サムライ陣営は、国際俳優として名を成していた三船敏郎をチーム監督に据えるなど、人目を引くものでしたが、最低地上高がレギュレーションを満たさない旨で、レース主催者から、サムライ・プロトのレース出走を強硬に拒否されてしまいます。(出走を拒否した役員の中には、(すでに日野とは縁の切れていた)デルレーシングの塩沢氏もおりました!)

これが(某筋(トヨタ?)から、日野サムライの出走を妨害する圧力がかかったとか、そんなことはなかったという陰謀説がらみで)語り継がれる、有名な『日野サムライ出走拒否事件』です。

同様に最低地上高が問題とされたローラT70は出走を許されたというのも、疑惑を生む素地となりました。

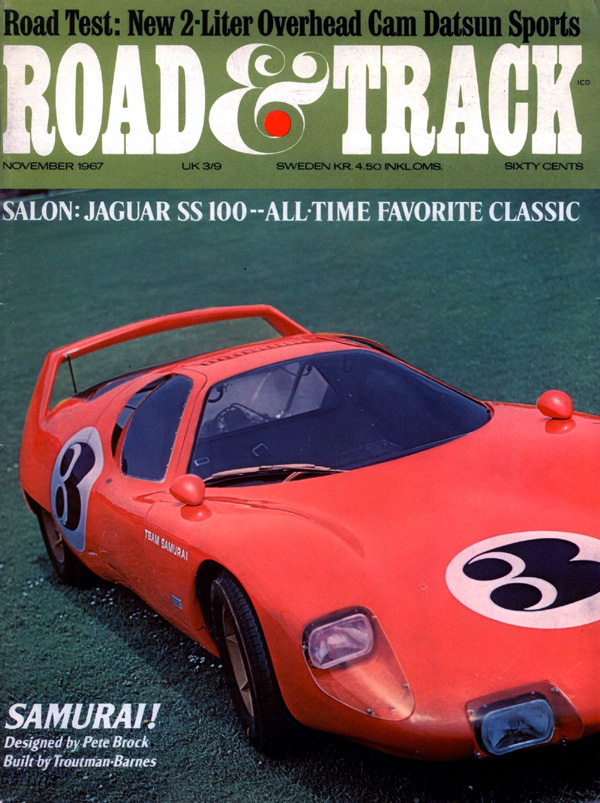

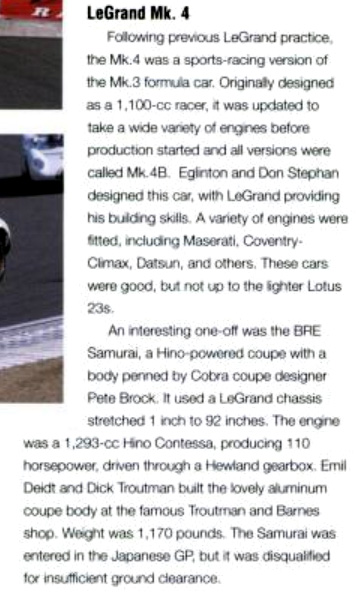

LeGrand and Troutman-Barnes

サムライ・プロトの外装デザインはピート・ブロックであるのは間違いないのですが、製作に関しては、前出の鈴木氏および塩沢氏は自著で、ル・グラン (LeGrand)を挙げ、当時、サムライ・プロトを記事にしたロード&トラック誌(1967年11月号)は、トラウトマン&バーンズ(Troutman-Barnes)としています。

クリックで拡大し、左下をみると Built by Troutman-Barnes とあります。

ル・グランもトラウトマン&バーンズも西海岸のレーシングカー・コンストラクターで、ル・グランは、一連のシングルシーターフォーミュラとスポーツカーの製作で、トラウトマン&バーンズは、シャパラル・1などの製作で知られております。

1965 LeGrand Mk.3 / 1961 Chaparral 1

これが長らく(というほどでもないんですが)私の疑問でした。一体、どっちなんだろう?あるいは両方なんだろうか?と。

ついに真実を見つけてしまいました。『Vintage American Road Racing Cars 1950-1970』なるハードカバーに、まさしく、私の疑問に対する回答がありました。アメ車のことは、アメリカ人に聞くのが手っ取り早い、ということですね。

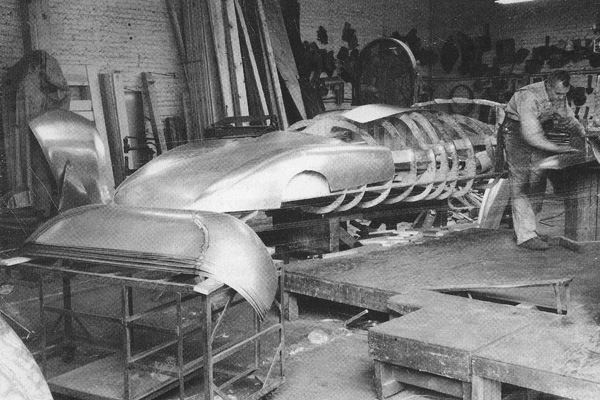

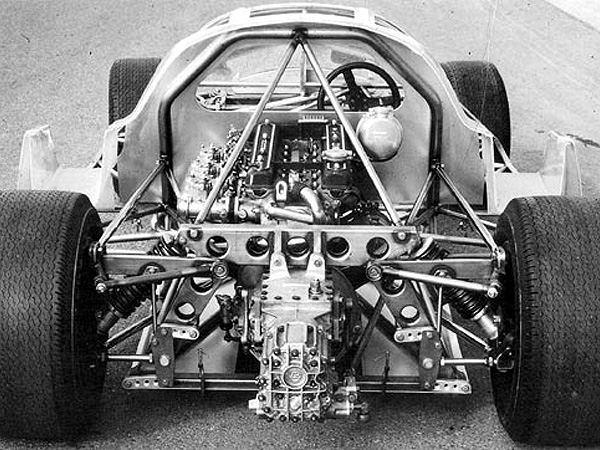

いわく、 SCCA Formula Bクラス(~1,600cc)および Cクラス(~1,100cc)向け単座フォーミュラであるル・グランMk.3をベースに、ブルース・エグリントン(Bruce Eglinton)とドン・ステファン(Don Stephan)の二人がスポーツカーに仕立て直したル・グランMk.4という車があり、そのシャーシを1インチ伸ばして92インチ(約234cm)とし、1.3Lコンテッサ用エンジンにヒューランドのギアボックスを組み合わせて載せたものがサムライ・プロト、とあります。

また、サムライ・プロトのアルミ製クーペボディはトラウトマン&バーンズのショップで、エミル・デキット(Emil Dekit)とディック・トラウトマン(Dick Troutman)の2人によって製作された、ともあります。(ちなみに、ル・グラン製レーサーのボディは一貫してFRP製でした)

さらに、サムライ・プロトは日本GPにエントリしたが最低地上高不足で出走できなかった旨まで書かれています(笑)

ルグランMk.4というのはこれです。

1966 LeGrand Mk.4

Mk.4の中身はこちらになります。サムライ・プロトのフレームは、これを1インチ伸ばしたものです。

なかなかこれといった比較に使える画像が手元にないのですが、少なくともホイールは一緒ですね。

塩沢氏は、かつての盟友、ローバト・ダンハムに対する可愛さ余って憎さ百倍の気持ちもあったのでしょうか、自著で、彼の関係するサムライプロトをけちょんけちょんにけなしており、『ピートブロックは間違えた(略)オートショーの第一級のショーカーであって、この日の富士スピードウエイに現れる車ではない(略)メインイベンターとしてはエンジンが小さすぎる(略)サスペンションは通常のル・グランのフレームに使用するアメリカの平坦地用のロードレース仕様のもの(略)軽量のフォルクスワーゲンエンジンを主とするフォーミュラヴィーの改装』と述べられております。

とはいえ、Mk.4シャーシに、想定排気量よりもはるかに大きなオッフェンハウザー・直4(60年代の無過給3.6リッターあたり?)やOHV・V8(5リッター程度)を載せている人もおります。

後付けの知識ではなく、現地でサムライ・プロトの足回りを見て、ル・グランと見抜いたのであれば、相当の慧眼と敬服しなければなりませんが、ルグランMk.4は軽量エンジン以外も積みこむことのできる柔軟性があったことはご存じなかったのかもしれません。

ピート・ブロックはサムライ・プロトに、将来的にはV8を載せようと(ルマン24時間に出ようと)思っていた、との記述を見て、本当か?と疑わざるをえませんでしたが、あながちハッタリでもないんだな、とも思った次第です。

アメリカ製レーサーというと、DIYよろしく、型からバーンと抜いたFRPボディ、多少のひずみは目をつぶって・・・という印象だったのですが、イタリアのコーチビルダーにも勝るとも劣らない、アルミ板からボディを叩きだして造るという繊細な職人芸は、トラウトマン&バーンズによるものだったわけです。

サムライ・プロトのエンジン

多くの資料でサムライ・プロトのエンジンはコンテッサ用OHV1.3Lとなっていて、当時の写真を見ても、たしかにOHVエンジンが載っています。

が、当時、現場にいた塩沢氏の著作には、YE28のDOHCエンジンが載せられていたように読める記述があります。(私の読み方が悪いのか?あるいは氏の記憶違いでしょうか?それとも、来日後に日野チームの手によって、急遽というか、予定通りというか、載せ替えられたのでしょうか?塩沢氏によれば、サムライ・プロトは、デモランでエンジン(YE28?)を壊してしまうのですが、レースから撤退していた日野には、もはやスペアはなく、生産ラインから引き抜いてきた商用車、ブリスカのエンジンに積み換えるという悪あがきをした、とあります)

日野のエンジン開発の要職にあった前述の鈴木氏によれば、『サムライプロトにはYE28が載る前提であったが、製作中に日野のレース撤退が決まり、結局、YE28はUSに送られなかった。ピート・ブロックは(手元にあった)レース・チューンしたコンテッサ用OHVエンジンを使用した』とあります。

しかし、さらに鈴木氏は、『日本GPに出走できずUSに戻った日野プロトは、本来のYE28エンジンを載せて、現地でレースに出ていた。いまだ車両は現存している。』と述べられており、『どういう経緯でYE28がUSに渡ったのか皆目わからない』と言っておられます。

う~ん、本当に不思議な話ですね!(笑)

ちなみに、ピート・ブロックが68年に発表した TR-250K にはサムライ・プロトで使用したフロント・ウインドウが流用されています。

1968 Triumph TR-250K

1968 TOYOTA 2000GT (not BRE but Shelby)

日野の撤退後、新しくボスとなったトヨタからは2つの仕事がBREにもたらされました。ひとつはトヨタ2000GTを使ってのレース活動。もうひとつはグループ6用レーシングカーの開発でありました。

その頃、フォードのレース活動撤退で仕事のなくなったキャロル・シェルビーはトヨタに接近します。BREとシェルビーを両天秤に掛けたトヨタは、BREとの約束は反故にし、超ビッグネームのシェルビーと組むことを決めます。

シェルビーは2000GTをレーサーに仕立て、2台体制で1968年の SCCA の C プロダクションクラスに打って出ます。

C プロダクションクラスにはポルシェ911S、トライアンフTR250などの強敵がひしめいており、2000GTは、何戦かは優勝することがあったものの、総合4位でその後塵を拝することになります。この頃から、トヨタのレース・プロモーションは国内のプロタイプクラスに集中することになり、トヨタとシェルビーの関係は、たった1年しか続きませんでした。

1968 JP6 (400S)

2000GTによるレース活動はシェルビーに持って行かれましたが、それでもグループ6用のレーシングカー開発の仕事はBREの手元に残りました。

そのレーシングカーは、BREではJP6、トヨタでは400Sと呼ばれていました。

JP6は、2000GTの直6エンジンをミッドシップに積み、後に、ドン・ニコルズ率いるシャドウでカンナムカーをデザインすることになるトレバー・ハリス(Trevor Harris)によるスペースフレームを持っていました。将来的には(日本で開発中と聞く)V8を積まれることを想定したフレームワークと、トランスミッションにZF5速が採用されました。

JP6は、なかなか野心的、実験的な細部を持っています。

フロントタイヤ間中央になにやら円筒形のパーツが見られますが、これはブレーキペダルと連動して、ブレーキ時のノーズダイブを空気圧で抑制するアクチュエーターだそうです。

リアサスには、トレッド&キャンバー変化を起こさないよう垂直に動くという凝った構造が採用されています。(なにやら複雑なリンク構造になっていますね)

しかし、JP6の完成の遅れにしびれを切らしたトヨタは、ブロックに未完成でもJP6を日本に送るように要請します。

1968年にJP6は日本に送られ、仕事はヤマハに引き継がれました。日本において、(ピート・ブロックの思惑通り)2000GT用2L直6は、トヨタ7用3L・V8に載せ換えられると、それなりにテストはされたようです。(トヨタのテストドライバーには、JP6は乗り難いと不評だったとのこと)その頃、ヤマハが開発中であった5L・V8を積むニュー7に、JP6は幾ばくかの影響を与えることはあったのでしょうか?

1969年2月、ヤマハの袋井テスト・コースが完成すると、そのお披露目時に、JP6が公開されたことがあります。当時の雑誌は、初めて見たJP6を、『グループ6に改良されたニュー・トヨタ7』や『クローズド・ボディのトヨタ7』と誤認した程度の露出で終わりました。なんにせよ、その後、JP6が日本のサーキットに現れることはありませんでした。

実のところ、このJP6も日野サムライプロトと同様、いわくつきなのです。

福沢諭吉の曾孫という輝かしい系譜とギリシア人とのハーフという甘いマスクで、当代きっての人気レーサーだった福沢幸雄氏が、1969年2月10日に公開された袋井テスト・コースで、そのたった2日後の12日に、テスト中に事故死してしまうのですが、そのとき乗っていた車両がJP6だったのではないか、という推測が一部の識者の間でなされています。

JP6説を否定する人の方がむしろ多い印象ですが、事故車両は、クローズドボディ&ロングテールだったという事実、および、当該事故以降、JP6の行方が不自然にも明らかでないことが、JP6説を支持する人たちの確信を深める要因になっています。(事故の真相究明、責任問題については、幸雄氏のご両親によって裁判に持ち込まれたのですが、トヨタは企業秘密を楯に、事故車両の詳細を頑なに秘匿したため、真相は藪の中です)

最後に、シェルビーが2000GTで果たせなかった SCCA 制覇を、BRE がやすやすと果たしたという事実を紹介して、この稿を締めさせていただきます。

1968-69 DATSUN 2000 ROADSTER

トヨタに袖にされたBREは、Mr. Kとして有名な片山豊氏が社長を務める北米日産にコンタクトし、北米日産の西海外でのレース活動を担当する BRE DATSUN を誕生させます。(東海岸はボブシャープレーシングが担当)

初年の1968年に、Cプロダクションでシェルビー2000GTが苦戦を強いられているのを尻目に、SCCA Dプロダクションでクラス優勝という結果を残し、翌69年も再び、Dプロダクションクラス優勝を果たします。

1970-71 DATSUN 240Z

1970年からはSCCA Cプロダクションクラスに240Zで進出します。結果、2年連続でCプロダクションクラスを制すると、240Zのレース活動はボブシャープ・レーシングに譲る形で、活躍の場をTrans-Amシリーズに移行させたのでした。

1971-72 DATSUN 510S

Trans-Amシリーズにおいても、510Sで、71年、72年と2年連続で、アンダー2.5Lクラスのシリーズチャンピオンに輝きます。

かような栄華を誇ったBREも、1972年末にあっけなく解散してしまいます。日産との間になんらかの軋轢があったのではないかと噂されています。

5 comments

江澤智 says:

8月 5, 2019

記述に『翌1967年シーズンに向け、軽量化されたボディを持つ4台の1300LがBREに送られるも、上記トヨタとの業務提携により、67年シーズン初頭に1戦のみ出場しただけで、レース活動中止が決定されます。』とあります。これが事実ならば非常に興味あります。この『4台1、そして『1戦のみ出場1についてのエビデンスを知りたいです。歴史の真実のために詳細を公開いただければ幸いです。ご検討ください。

愛知 せいじ says:

3月 31, 2019

昨日、3/30 テレビ番組のドラマで見ましたよ、コンテッサ 1300 クーペ 、探偵番組でしたけれど、インパクトのある独特なスタイルはすぐにわかりましたよ

健在ですね、すごい! 今日も放送中、登場です!

佐野 says:

1月 7, 2019

1955年製ワーゲンの外観図、エンジン図を探しております。当時はCADを用いた物は無かったとしても似たようなものがないかとネット検索でコチラを拝見いたしました。出来ましたら何かしらアドバイスいただけないでしょうか?

匿名 says:

10月 7, 2017

2年真にコンテッサ1300を見ましたが、カッコいいですね。

安兵衛 says:

8月 25, 2017

今どきと思われるかもしれませんが、今から45年くらい前にわたくしはコンテッサのセダンとクーペに乗り継ぎ今でも熱烈なコンテッサのファンです。あのような美しいデザインは今の国産車には絶対に見ることはできませんね。ましてや今のトヨタ車などは見るも無残なゴテゴテのボテボテな全く繊細にかけたデザインです。117クーペを最後に国産車ではもう見ることはできません。新車でコンテッサのクーペが買えるなら全財産投げうっても購入します。