前回、レシプロ機に興味を持ったと書きましたが、ボチボチ、いろんな本に手を出すうち、自然と特定の書き手のものを好む(信頼する)ようになったりします。

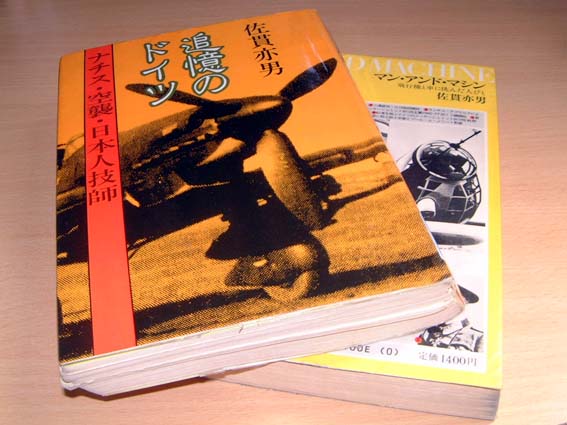

佐貫亦男氏の著書は、本質を簡潔に、文章もおもしろく書いてあることで、非常に好感を持っています。(イタリア人の造形センスを高く評価していますね。)

一番面白く呼んだのは、追憶のドイツでしょうか。

日本楽器(ヤマハ)の技師だった佐貫氏は、第2次大戦前、イタリアのピアジオ社にプロペラの製造ライセンスを買いに行くが、日本軍部から横槍が入る。弱いイタリアなんか止めておけ。ドイツ、ユンカース社のプロペラを買えと。契約寸前までいったピアジオ社との関係を蹴っぽり、イタリア側にうらまれる。

かようにしてユンカースと契約するも、ドイツで製造実習を受けている間に第2次大戦が開戦してしまい、帰国できなくなる。(ナチスドイツ崩壊寸前まで3年間の滞在。)

あくまで民間の技術者としてドイツの技術に対する評価(尊敬)を話の軸としながらも、ナチスドイツの進撃と崩壊の過程、イタリア軍の救いようのない弱さ、連合国の反撃、日本帝国軍部の思惑、さらには当時ヨーロッパに滞在していた日本人たち・・・についても興味深く記述している。

イタリアに対する評価も的確。戦前、世界の航空機のスピード記録の8割を占めていたイタリア航空界も、戦争となるとからきしダメ。戦後、解体された航空産業もスクーター製造で、再び世界に大躍進する。彼らの底力は平和なときに発揮されるのだ、と。

第2部では、終戦から10年ほど経ってからの話。

のヨーロッパ視察の案内役として再び、東西ドイツ、イタリアを訪問する。

ナチスとそりが合わず冷遇されたものの、日本に招かれ、日本の航空産業にも多大な貢献をしたハインケル社のハインケル博士との再会。彼の日本における厚遇は忘れられない思い出になっているようだ。

”あの頃、弱いといわれたイタリア、買う技術なんか持っているもんかとなめられたピアッジョ社が、戦後スクーターでは欧州一の技術を持ち(中略)もう亡くなったが、優れた技師長であったピアッジョのダスカニオを思い出す。技術を持つ国は敗けても生きていく。”

”本田さんは『そんなことはいらないよ。おれが直してやろう。』といいながら、停車させて、タイヤを叩いてみた。『なるほど、これではハンドルを取られるよ。』(中略)ドイツ人が圧力を測るとき必ず圧力計がいる。日本人ははじめから圧力計などあてにしないから、手加減で調節できる。田舎道では日本人の方が役に立つけれども、信頼できる圧力計の存在が文明というものである。”

自動車修理の丁稚からキャリアを始めたとはいえ、すでに重要な企業の経営者だった本田宗一郎の人となりが垣間見れるエピソード。これに関連して、ある事実を思い出した。

レーシングマシンにおける鋼管フレームにつきもののクラックを検出する方法として・・・英国人(ノートン)はフレーム全体をニッケルメッキ仕上げとして、目視でクラックを見つけやすくした。ドイツ人(ポルシェ)はパイプ内に高圧ガスを封入して、圧力計を設置して計器を監視した。いかにも英国人、ドイツ人の気質を表していると思いませんか?