日本ではMTB人気は底を打っている・・・(今が底だと信じたい。まだ沈む余地はあるのだろうか?)1990年台の大ブームの反動は大きく、低迷は長く続いている。日本と同じくブームにあった海外では一時期ほどの熱は沈静化しているものの、MTBは一定の人気を保っている。熱しやすくて冷めやすい日本人の悪い面がモロに出た一件といえよう。

現在、MTBブーム時にユーザーに蓄えられたパーツが、ネットオークションなどで放出されているが、国内人気が低い分、海外市場に比べ安いという利点はある。日本ではそこら辺に転がっているような中古パーツですら、海外では「結構いい値段」なのである。海外ではMTB人気が堅調ということもあるが、彼らはモノを大切にする・・・悪く言えばケチというか、ボロでもなんでも金にしようとするガメツさを持っているように感じる。日本の場合、住居環境が相対的に貧弱ということもあり、保管場所の問題で捨て値でも処分したいという意向が働くこともあるのだろう。

話がそれた・・・ヤフオクに珍品と言える出品があった。な、なんとシュウインのベストセラーモデル、バーシティをベースにしたクランカーである!(画像はクリックで拡大されます)

バカ売れしてそこいら中に転がっていたシュウイン・スティングレイが改造の素材として目を付けられ、BMXの原型になったのと同様に、バカ売れしてそこいら中に転がっていたバーシティは、クランカーのベースになるべくしてなったといえる。

クランカーとは、カスタムで甦ったオンボロ自転車のことである。タイヤの付いたモノならなんでもカスタムしてしまうカリフォルニア気質から生まれたサブカルチュアで、当然のこととして、元の自転車にはなかった魅力が付加されている。全盛期のヒッピー・ムーブメントとも密接に関係しており、後のMTBの誕生ともつながりがある。

最近の出版であるが、バーシティをBMXクルーザーに改造する指南書が存在している。(マニュアル大好きアメリカ人らしい!)

早速、そのカスタムを眺めてみよう。嬉しいことに、正統派クランカーとして細部に破綻はない。このクランカーは、USのスキモノの手によって作られ、日本に持ち込まれたものとお見受けする。(日本で作られたものであれば、そのセンスに脱帽せざるをえない)

製作者がBMXクルーザーを念頭に置いていることは、BMX特有のパッドがフレーム、ハンドル、ステムに装着されていることで見て取れる。

(BMXに使われるパッドは、見た目と実益でMTBにも採用されてもいいのに、と個人的に思っているのだが・・・あまりにBMX的すぎるアイテムとしてMTBサイドが頑なに拒否しているように思われる)

純正の10速は取り外され、シングルスピード化されている。

別の個体であるが、フロントはシングル化されるも、リア5速は残されたクランカーはこちら。

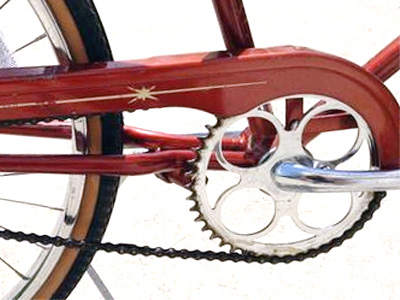

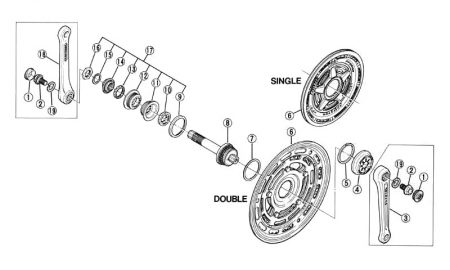

シュウインは、設立後間もないごく初期のモデルから、私の知る限り80年代まで、このデザインのフロントリングギアに使い続けている・・・

シュウインと言えば、スチール鍛造のワンピースクランクであるが、こちらも設立後間もないごく初期のモデルから80年代まで使い続けている。

1899年式シュウイン製ワンピースクランク。

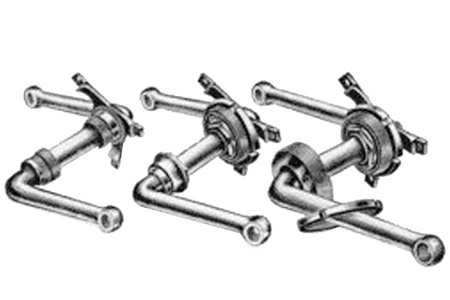

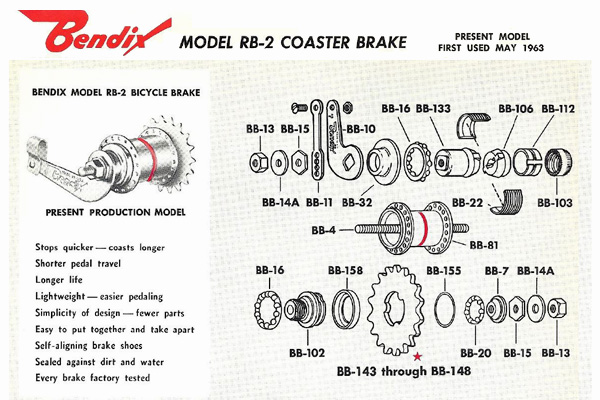

リアのサイドプル・キャリパーブレーキが廃され、コースターブレーキが取り付けられている。(サドルはBMXブーム時、一世を風靡したダイアモンドステッチ柄)

このベンディックス製コースターブレーキ「RB-2」は、「スティングレイ」の純正部品の流用と思われる。真ん中に赤いラインが引かれていることから、「レッドバンド」と呼ばれていた。

フロントフォーク、フロントブレーキ・キャリパーはシュウインの26インチクルーザー、「キングスティング」(1981-1983)の純正部品からの流用。あえて取り付けられたフロントキャリアに製作者のセンスが光る。

マングース製ステム、レッドライン製ハンドルはBMXでの定番品、初期のMTBでもしばしば使われた。

ハンドルにはダブルクランプ用のセレーション(回り止め)が入っている。以下のようなクランプがベストチョイスとなるであろう。あるいはハンドルバーを替えるか・・・(笑)

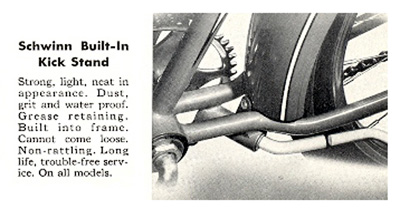

余談になるが、シュウインのサイドスタンドは日本のようにチェーンステー後部に位置しない。重心位置に近いこちらの方が合理的に思われる。(オートバイではもれなくそうなっているように)

![]()

バーシティ・ベースの有名クランカー

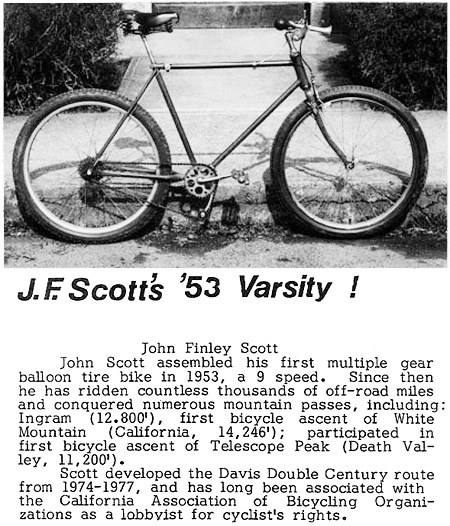

1953 John Finley Scott’s Varsity

カリフォルニア大学デービス校の社会学教授「ジョン・フィンリー・スコット」は、1979年、MTBの開祖「ゲイリー・フィッシャー」が、伝説のMTB専門店「マウンテンバイクス」を開業する際、ポケットマネーから1万ドルを出資したことでMTB史に名を遺している。

オフロードツーリングに目がなかった彼は、1950年代に早くも自身の手によって、1953年製バーシティにファットタイヤを履かせたツーリングバイクを製作している。そのカスタムバイクは、マウンテンバイクスの1981年版フライヤーで紹介されている。

1966 Rodney Rom’s ChROMer

1974 Bob Crispin’s Tankagnlolo

カナダとの国境にほど近いワシントン州スポーカン在住の「ボブ・クリスピン」は、初春の雪上を走るための自転車、「タンカンローロ」をバーシティをベースに製作した。タンカンローロはリアにシマノ製ディスクブレーキが装備されている点で特筆される。1974年に初代が、1975年に2代目が製作されたという。

1970s Don Koski’s Varsity based klunkers

コスキ・ファミリー6人(父母長女3兄弟)による家族経営の「コーブ・バイクショップ」は、MTB発祥の地とされるマリンカウンティ―はティブロンにあって、黎明期のMTBシーンを支えたことで伝説的な存在となっている。そこの3兄弟の長男「ドン・コスキ」は、自転車屋の息子という立場をフルに利用して、クランカー製作に当たり、様々なトライアルを行っていた。

1970年代半ばごろ、ドンは、打ち捨てられていたシュウイン・バーシティのフレームに、切った張ったでリアサスペンションとスイングアームを取り付けている。サスペンション・ユニットはオートバイ純正部品から流用、スイングアームは軟鋼角パイプから自作。

上のフレームは「マシュー」製BMXモノショックフレームを見て着想を得たことは明らか。

他にも、バーシティのフレームに電縫鋼管で補強を加えたダウンヒルレーサーも製作していた。このクランカーはカスタム自転車ビジネスへの参入を考えていた著名な元オートバイレーサー「マート・ローウィル」の目に留まり、彼が世に出した「プロクルーザー」の原型となっている。プロクルーザーは、1978年から1980年までの3年間に500台ほどが作られた。

![]()

シュウイン・バーシティ

シュウイン・バーシティは、日本でいえばブリヂストン・ロードマン(1974-1999)に相当する。ロード入門機、抜群の知名度、長期に渡るヒット、手に入れやすい量販車でありながら、なかなか奥深いところもある・・・

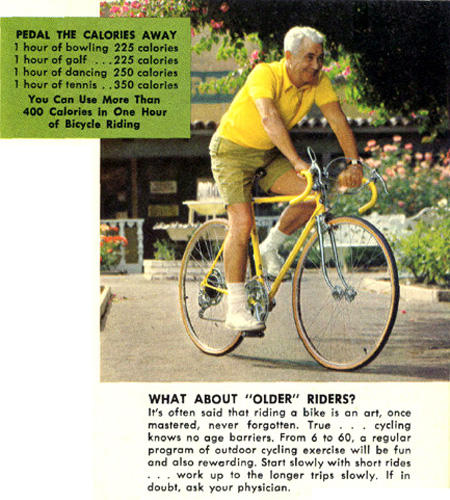

1950年代の富めるアメリカでは自動車の普及が急速に進んだ。それ以降、自転車は運転免許のない子供たちが乗るものと見なされていった。1970年代初頭に起こった自転車ブームは、そういった風潮に風穴を開けた。アメリカ中の大人がエコロジー意識の体現として自転車に乗るようになったのだ。あっという間にホビー、レジャー、そして健康増進と目的は広がっていった。

ブームで喚起された膨大な需要を受け止めたのが、男女別のフレーム形状が用意されていて、子供から大人までをカバーするフレーム&ホイールサイズが揃っている、しかもお値ごろであったバーシティであった。ブーム時、シュウインはバーシティだけで年に数十万台を売っていた。バーシティは、アメリカ人にディレイラーによる変速というものを、広く知らしめる役割を果たした。

歴代モデル(1951-56 / 1960-86)

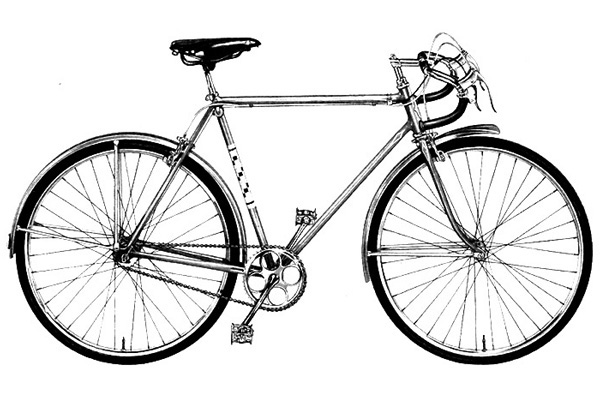

1951年、シュウインは、26インチホイール、前後キャリパーブレーキ(コースターブレーキはなく!)、英国「スターメーアーチャー」製の内装3速を持つスポーティな「バーシティ」を世に出す。Varsity の語源は university(大学)にあったが、メインターゲットは10代半ばの少年たちであった。

あくまで「スポーティ」なバーシティに対し、「ヨーロッパ流」のドロップハンドルを持つ「スポーツ」という兄弟モデルが存在していた。

1956年モデルで一旦は生産終了したバーシティは、1960年、はじめての外装変速機を得て復活した。前2速・後4速の外装8速はフランスの「サンプレックス」製であった。

1962年にはフランスの「ユーレ」製ディレイラーの採用で、前2速・後5速の10速を持つようになった。この10速は鉄壁のフォーマットとして、70年代以降、US市場を席巻する日本製パーツにも引き継がれた。

1963年にはホイールサイズが27インチとなった。これをもってバーシティの基本構成は完成した。

バーシティはシュウインのカテゴリーでは「ライトウエイト」に属するが、その重さは18.5㎏(1975年モデル)もあった。重いのも当然、フレーム材はバテッド加工なんかされてなかったし、今ではアルミ合金で作られるのが当たり前の、リム、ハブ、ハンドル、ハンドルステム、シートポスト、クランク、ディレーラーなどが、ことごとくスチール製であったからだ。

バーシティの派生モデル

Continental (-1958,1960-76)

Suburban (1970-78)

Sidewinder (1982-)

![]()

USにおける外装変速機の普及

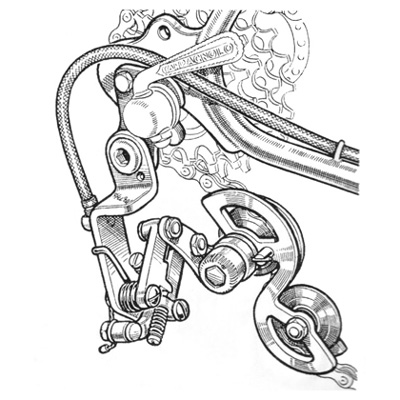

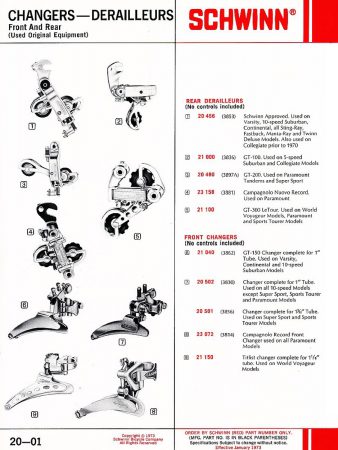

シュウイン製自転車が、アジアのメーカーによるOEMではなく、ちゃんとシカゴの自社工場で作られていた頃、バーシティといったスポーツモデルから子供用のスティングレイまで、ユーレ・アルビーが10速あるいは5速を提供し続けていた。(最高峰のパラマウントのみカンパニョーロ・グランスポルトが奢られていた)ユーレは500万基以上のアルビーを出荷した。60~70年代のシュウイン黄金期を支えたアルビーは世界で最も成功したディレイラーと言われている。

ユーレ・アルビー

1958年に初登場したアルビーは、高価なカンパニョーロ製ディレイラーが有していたパラレログラモ(平行四辺形)機構を世界最初に量産モデルに導入し、普及を果たしたことで特筆される。当初はディレーラーを守るバッシュガードは付けられていなかった。

1960年にはパラレログラモ機構を有したフロントディレイラーが登場した。

サンプレックス・ツールドフランス

同国のライバル、ユーレはカンパニョーロ譲りのパラレログラモ機構に移行したが、サンプレックスはスライドシャフト(プランジャー/プルチェーン)方式にこだわった。しかし、いくらスライドシャフト方式を洗練させたとしても、性能的にパラレログラモを超えることはなかった。

サンプレックス・コンペティション

まだワイヤー&レバーではなく、チェンジロッドを採用していた。

この手のロッド式チェンジャーにおいては、乗車姿勢を大きく崩さなければロッドに手が届かず、さらに変速時にチェーンを脱落させる危険性は低くなく、操作に神経を使った。変速時に転倒事故を起こす者もおり、「自殺」変速機との異名を授かったほどである。

サンツアー・スキッター

1964年(1963年の記述もある)にデビューした「スキッター」は、前田鉄工所(当時)有する変速機ブランド「サンツアー」初のパラレログラモ機構を持つ。完成した新製品を見た前田鉄工所社長・河合淳三氏が「(このディレイラーは)好きだ」と発言したことから「スキッター」と命名されたという。

スキッターは当時のユーレ製ディレイラーに酷似していた。コピーであることは間違いなかったが、劣化コピーではなかった。このレベルの製品が当時の日本から出てくることを信じられなかった欧米のサイクリストたちは、スキッターはユーレが(シュウインにしたのと同様に)前田鉄工所にOEM提供したものと信じた。日本人からすると、全くもって珍妙と一笑に付されるであろうこの説も、今だ海外で散見される。

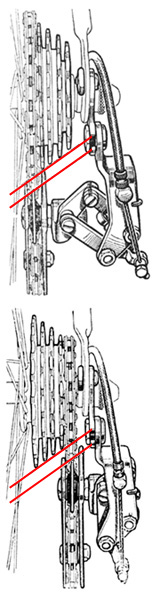

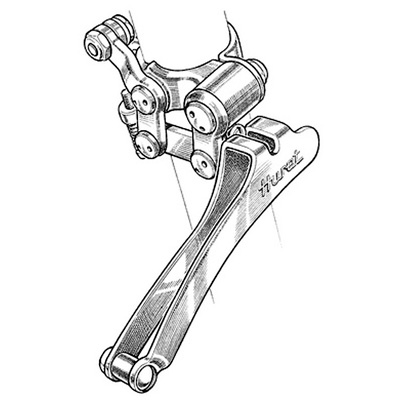

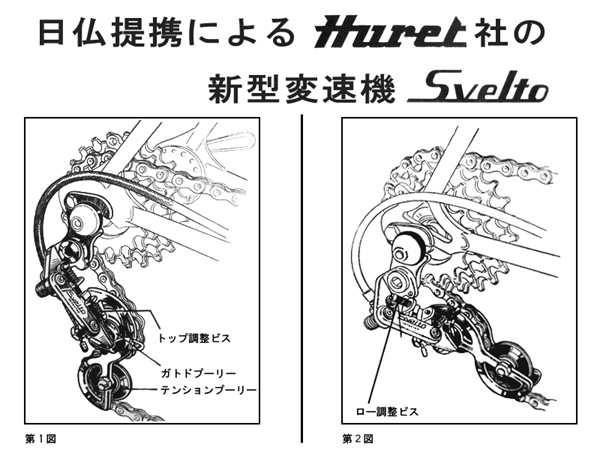

日仏提携

スキッターがユーレ製と間違われるほどに似ていることは当然と言えた。ほとんど知られていない事実であるが、前田鉄工所はスキッターを世に出す前、ユーレ・ズベルトの完全ノックダウン(CKD)生産を行っていたのだ。CKDの副産物は技術移転である。スキッターの技術ベースはズベルトにあった。

2014年に亡くなられた河合淳三氏の最後のロングインタビューを載せた「旅する自転車の本・サンツアーの軌跡」(エイ出版・2011年)には、唐突に「ズベルトは前田から売られた輸入品。日本での生産はなかった」と書かれている・・・実は、世界に冠たる技術を持っていたマエダ工業(前田鉄工所)が、大昔のことはいえ、ユーレのCKDを行っていたという(不名誉な)事実を否定したいという向きが世にある。その勢力を援護しての言説だろうか?

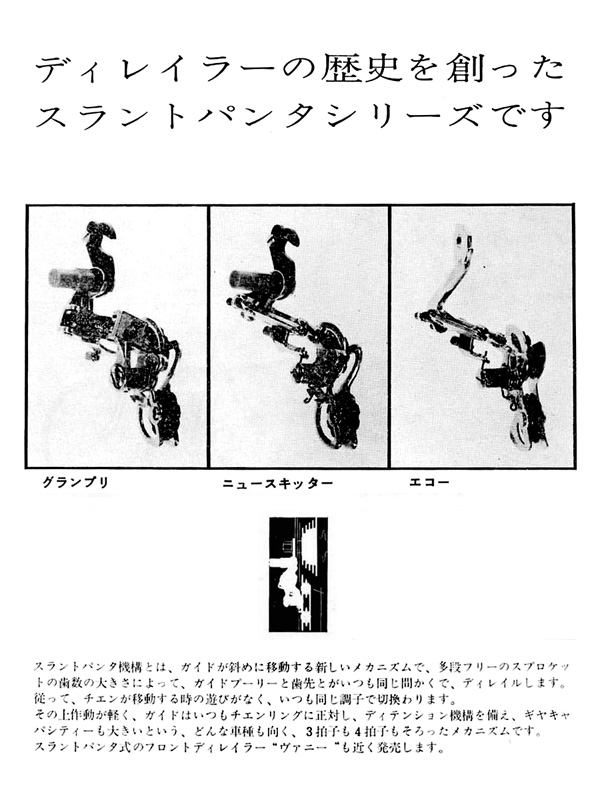

コピーから独自のスラントパンタへ

単なるユーレのコピーに終わらなかったのが前田鉄工所の真骨頂であり、1965年、前田鉄工所は自身の特許となるスラントパンタ機構を持つニュー・スキッターを登場させる。スラントパンタの特許は長らくサンツアー製品に優位性を与え続けた。その特許が1983年に切れると、ライバルメーカーらはこぞって自社の製品にその機構を採り入れたのだった。

シュウインお墨付き(Schwinn Approved)

1961年、アルビーにスチール製バッシュガードが付けられた。それまでサンプレックス製ディレイラーを使用していたシュウインは、1962年モデルより全面的にアルビーを採用した。

1964年、シュウインは自社製モデルに付くアルビーを「スプリント」と呼ぶことに決める。バッシュガードからは、ユーレの文字もアルビーの文字も消し去られ、「Sprint」とのみ入れられるようになった。

GT200 シリーズ

1970年、シュウインは何を思ったのか、「スプリント」の名称を「GT200」に変更する。バッシュガードには「Schwinn Approved」の文字のみが鋳込まれた。この頃のシュウインは自信過剰で・・・海外製品を採用するにあたって、「(シュウイン製ではありませんが)一定の社内基準を満たすものとしてシュウインが認定いたしました(のでご安心ください)」と大上段に構えたのである。

GT200にはロングケージ・バージョンが存在する。当時のカタログ・ラインアップにあったタンデム車などに使用されていた。

GT500 シリーズ

70年代前半から始まった日本製ディレイラーの大攻勢に対し、ユーレが行ったささやかな抵抗がアルビーのマイナーチェンジで、よりワイドレシオに対応された。シュウインはそのモデルを「GT500」と名付けた。見苦しいほどゴツいプーリーケージは、70年代らしい安全観念から付加されたものである。

GT500が改良を受け「GT510」となった。変更の大きなところは、60年代のアルビーで使われていた歯無しのテンションプーリーが再び採用されたことである。

ユーレがシュウインに提供した最後のアルビーが「GT515」である。テンションプーリーは歯付きのものに戻され、あのゴツさで不評だったプーリーケージも廃止されている。

アルビーの変速性能は、後追いの日本製品に比べると見劣りした・・・さらに日本製ディレイラーは値段も安かった。USにおける日本製コンポーネントのプレゼンスは日に日に高まっていくのも当然であった。シュウインは日本製パーツの採用を進める一方、それでもアルビーに対しては、その命脈が尽き果てる80年代前半まで頑なに使い続けていた。

ディレイラー普及の歴史でアルビーが果たした功績は極めて大きかった。現在、誰もがディレイラーの付いている自転車を当たり前に思っている・・・アルビーがなくても、そういった世界はやってきたであろう。しかし、間違いなく現在の状況になるまで、もっと多くの時間がかかったはずである。

日本メーカーの台頭

70年代のUSにおける自転車ブームは、日本の製造業者がUS市場におけるシェアを広げる千載一遇のチャンスであった。ヨーロッパメーカーからの供給だけでは、急激に膨らんだ需要に追い付かなくなったシュウインは、日本メーカーとの取引を決める。初めはディレイラーといったパーツから始まり、まもなく完成車の供給を受けるまでに至った。

1973年版シュウイン・アクセサリーカタログのディレーラーページは最高に興味深い。ユーレ、シマノ、カンパニョーロの製品が1枚の紙面で肩を並べているのだ。

GT100 シリーズ

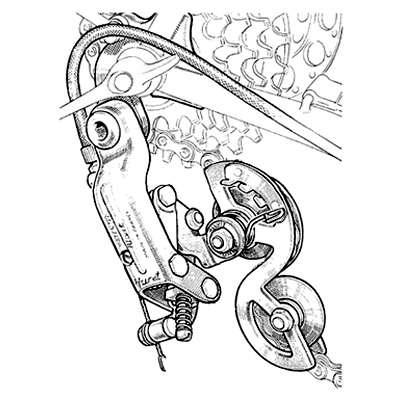

自転車ブームで数が足りなくなったアルビーの穴を埋めるため、シュウインはシマノにアルビーと互換性のあるディレイラーを発注した。大シュウインからの依頼を光栄に思ったシマノはそれを請け、「GT100」を製造した。しかし、シマノは性能までアルビーに似せなかった。GT100には随所にシマノ流のノウハウが施されていて、すべてにおいてアルビーを超えていたのだった。

GT100でシマノの実力を認めざるをえなかったシュウインは、そのマイナーチェンジにあたり、見た目さえアルビー風であれば、その設計の詳細はシマノに任せることにした。シマノは自社の「ラーク STO」にアルビー風味を織り交ぜたものを「GT120」としてシュウインに納めたのだった。

GT300 シリーズ

GT100で確固たる信頼を得たシマノは、1973年、「GT300」でついに最上位モデル、パラマウントのツーリングモデルに標準装着されるディレイラーの座を射止めた。

実のところ、パラマウントに使われていた「カンパニョーロ・グランツーリズモ」が不出来だったため、シマノにそのお鉢が回ってきたという経緯であった。それゆえ、GT300はレジーナ製フリーホイールおよびチェーンと組み合わされたのだが、見事に期待に応えたのだった。

GT300は「クレーンGS」そのものであった。

クレーンの評価を知るには、クレーンは最初期の「ジュラエース(デュラエース)」コンポーネントに抜擢されたということを述べるだけで十分であろう。(まもなくコンポ内で名称が統一され、クレーンの名称はデュラエースとなった)

GT400 シリーズ

GT300のコストダウン版が「GT400」である。GT300ではジュラルミン製であったプーリ―ケージとバッシュガードが、GT400ではスチール製に変更されている。GT400は新車装着されず、アップグレードパーツとして単体販売された。

GT400のマイナーチェンジ版が「GT420」で、日本では「500」として売られていたものである。

![]()

オマケ[1]:シマノの挑戦

70年代の自転車ブームに「安価・高性能」を武器にUS市場をモノにしたシマノは開発の手を緩めることはなかった。

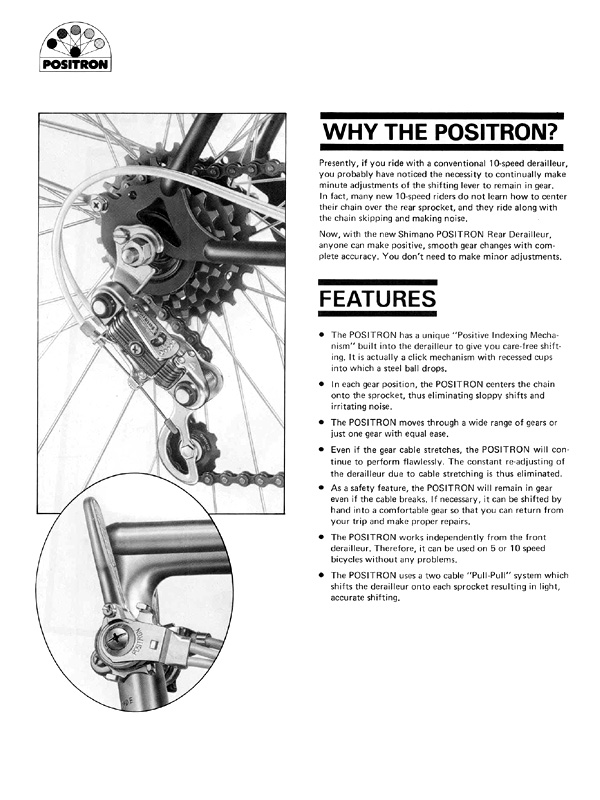

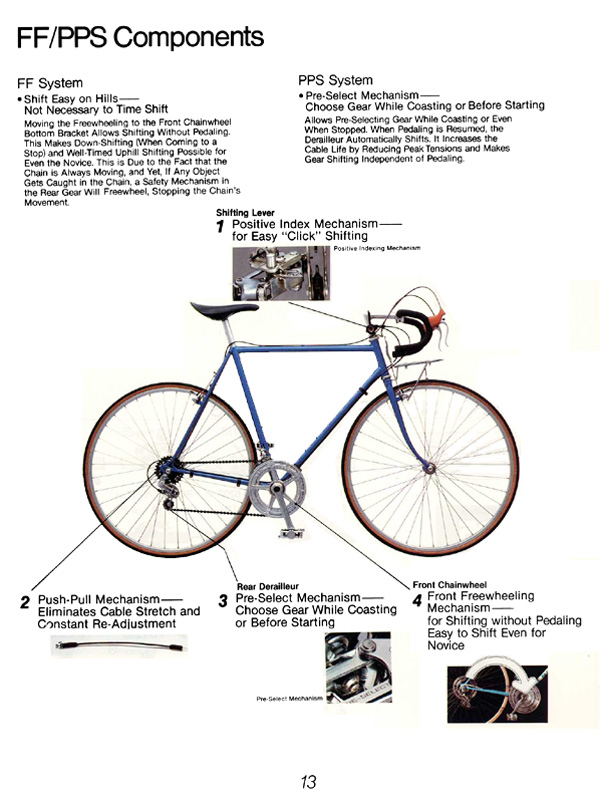

1974(昭和49)年 ポジトロン

変速レバーを所定の位置に動かしさえすれば、望んだポジジョンにギアが入るという、今では当然の「変速位置決め機構」のルーツがここにある。

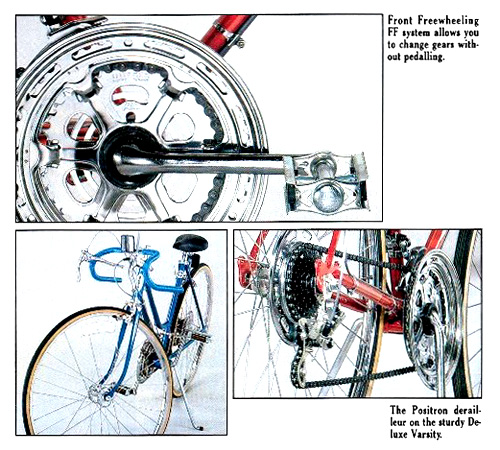

1975(昭和50)年 FF

“FF” は “Front Freewheeling” の意。普通の自転車は “RF = Rear Freewheeling” であり、リアスプロケット側にフリー機能が組み込まれている。フロント(チェーンリング側)にフリー機能を組み込んだ場合、走行中にクランクの回転を止めてもチェーンはそのまま動き続ける。これによって、クランクを回していないときにでもシフトチェンジができるわけだが、その方が、よりスムーズにシフトチェンジできると考えてのことなのだろう。

1976(昭和51)年 PPS

ポジトロンは PPS (Positive Pre-Select) を得て第2世代となった。

コンポーネント化の布石

普及の失敗

シマノはポジトロンの普及を、当時ブームでボリュームゾーンであったジュニアスポーツ車から図ろうとした。子供の気を引くために、ポジトロンのギアセレクターユニットは、過剰な装飾でおもちゃ然としたものなった。それゆえ自転車マニアの間には、ポジトロンは子供だましという風潮ができ、上位機種に普及するまでには至らなかった。これは日本でも海外でも同じ状況にあった。

1984(昭和59)年 SIS

しかしシマノは開発の手を止めてはいなかった。以下の画像はSISが発表された1984年のシマノのカタログであるが、まだ FF + PPS がフィーチャーされていて驚かされる。

ポジトロン誕生の10年後、その設計思想は「SIS(シマノ・インデックス・システム)」として結実する。ポジトロンでの反省からか、SISはデュラエースから採用するというトップダウン形式での普及方針を採っていた。

![]()

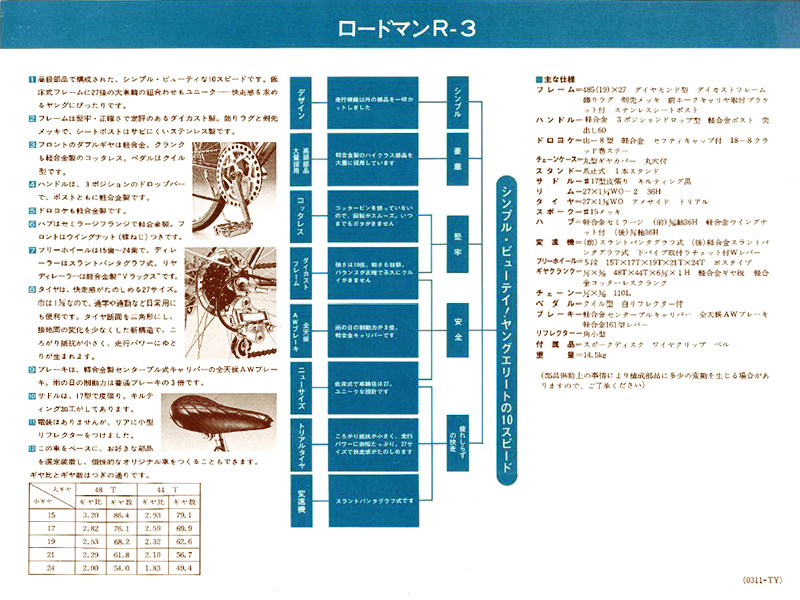

オマケ[2]:ブリジストン・ロードマン (1974-1999)

「実用(通学)にも耐えうるスポーツ入門車」という絶妙な立ち位置で一時代を築いたロードマン。ジュニアスポーツ車を卒業したユーザーをそのまま取り込み、7~80年代にブーム的支持を受けた。全盛期で年10万台以上を売ったという。他社もコピーで追従し、この手のドロップハンドルを持つヨンキュッパ(49,800円)車は一大市場を形成した。(実のところ、ロードマンがヨンキュッパになったのは1981年のこと)

以上はバーシティのマーケティングそのままである。偶然の一致だろうか?ブリヂストンがバーシティを知らなかったわけがない。当時の日本の自転車製造業界の目は巨大なUS市場に釘付けになっていたからだ。(参考までに、当時のシュウインに完成車をOEM提供していた日本のメーカーは、ナショナル自転車(パナソニック)であった)

鮮やかなフレームカラー

以下は初代ロードマンのカタログであるが、鮮やかな色で塗られたフレーム、それも3色も設定があるのは当時の量産車としては斬新であった。この日本車離れした色使い、バーシティのカラーラインアップを参考にしたのだろうと推測する。

「R-3」と「R-4」の違いはフレームサイズである。ここで紹介していない「R-1」は、26インチホイール、5速、セミドロップハンドルを持つジュニアスポーツ寄せたバイク。「R-2」はR-3の10速を5速とした廉価版。後に整理される、これら「余計な」バリエーションは、新ジャンルに挑むに当たってのブリヂストンの「迷い」とみる。

フルチョイスシステム

ロードマンには、ハンドル、サドル、キャリア、チェーンホイールなどの豊富なオプションが準備されていて、購入者は自分の好みの1台に仕立て上げることができた。この”疑似”オーダー車発注体験は、少年たちの所有欲を巧みにくすぐった。

これはトヨタ・セリカの「フルチョイスシステム」を模したものと開発者自らが述べている。

そのセリカも、フォード・マスタングの「フルチョイスシステム」・・・マスタングの大ヒットの要因のひとつ・・・を、そっくりそのままいただいてきたというのはよく知られた事実である。

クリマチック(1983年~)

1983年から装備されたロードマン専用ディレイラーは、シマノのPPS張りの「クリマチック」を有していた。製造はサンツアー(マエダ工業)だったが、機構の開発はブリヂストンによる。

カマキリ権左ヱ門

80年代のドロップハンドル・ヨンキュッパの流れと並行して、ファンキーなシティサイクル「カマキリ権左ヱ門 」のデビューもあった(1980年)。

開発者は自転車誌のインタビューにこう述べている。

「上司からヨーロッパのパーツを使ったロードマンを開発しろ、と言われたのですが、何か違うな、と。私が気づいたのがファッション性です。ファッション性を重視し開発したのがカマキリでした。ニッキュッパのカマキリは、ヨンキュッパのロードマンに替わって、通学車として定着していくことになります」

初期モデルはコースターブレーキを装備していた。コースターブレーキの採用は日本の自転車界においてはかなり異例なことだったと思う。

カマキリ自転車の登場は、幸か不幸か、ツッパリブームの最中であった。カマキリの傾奇ぶりは、ツッパリのオニイさん、オネエさんたちを魅了した。「族車」テイスト溢れる改造が施されたカマキリは、前代未聞の独自世界を築いていく。おしゃれな自転車を意図したメーカーにとって、青天の霹靂の現象であったことだろう。

カマキリによく似た自転車

シュウインは、最高峰のパラマウントから子供向けのスティングレイまで、トップチューブをダウンチューブと並行にした「レディース/ガールズモデル」を別途用意していた。

ガールズ・バーシティはバーシティ同様、ドロップハンドルと10速を持っていたが・・・

同じフレームでセミアップハンドルとシングルスピードを装備したバリエーション・モデルも用意されていた。

バーシティ・ファミリーは前後キャリパーブレーキであったが、カマキリが商品開発されていたころのシュウインには、コースターブレーキを持つ、その名も「カレッジエイト・コースター」がラインアップされていた。

4 comments

Satoshi Yoshizawa says:

10月 16, 2019

おほめいただきありがとうございます。自分が読みたい記事を自分で書くというのが、このサイトのスタンスなんです。ネタはたくさん控えているんですけど、時間がなくって・・・ぼちぼち進めていきたいと思います。投稿に対するご意見、ご感想、事実誤認の訂正や新情報などをご教授いただけますと嬉しいです。いつかどこかでお会いするときはよろしく揉んでやってください。

KM says:

10月 15, 2019

お返事と嬉しいお言葉ありがとうございます。

こちらのHPは以前から拝見させて頂いており、「泥まみれのキツネ」の記事などは特に素晴らしく、OLDMTBな仲間うちでも、タダモノじゃないよねと何度も話題に上がっておりました。

他のオートバイ記事なども楽しく読ませて頂いております。

今後ともよろしくお願いします。

Satoshi Yoshizawa says:

10月 13, 2019

オーナーからコメントいただき光栄です。

バーシティ・ベースのクランカーなんて、日本で1台きりですよ、きっと。

私はMTBを通して、USの底抜けに明るい自転車文化(=KMさんがおっしゃるところの「本場感」)が好きになったクチです。

KMさんのブログも拝見させていただきました。どうやら行動範囲も重なるところがある模様。どこかでお会いする機会があるかもしれません。その時はお声を掛けさせて頂きたいと思います。

HPを通して情報交換なんかができたら嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします。

KM says:

10月 11, 2019

記事頭のバーシティを入手したものです。

現物はコレがなかなかゆるーくカスタムしてあって、

フロントフォークには下玉押しがなく、キャリア取り付け部を挟んで元締めというやっつけ仕様。

ボトルケージなどはまさかのホットメルトで接着でタイラップ補強。

なんでしょうね。

普通はこんな自転車が送られてきたら「なんてひどい販売者だー!」なんて怒るんでしょうが、

逆に本場感というか、固定観念にとらわれず、楽しんでカスタムしている姿が見えてきて嬉しくなってしまいました。

「何とか流行りのオフロードスタイルにしたいからパーツ集めて組んでみたぜ!」的な。

そのような状況ですので、残念ながら乗り心地は大変にひどいもので(重い・遅い・止まらない・まっすぐ進まない)、

一旦全バラして組みなおした結果、購入時のクランカースタイルは諦めざるを得ませんでした(そもそもポジションがあきらかにアメリカンサイズ)。

でもこの無駄カッコいいフォークとフロントキャリアは試行錯誤して残しています。

週末何も考えずにボケーっと近所を流すのが楽しみになっています。

素晴らしい記事をありがとうございました。